5月21日,指尖花工艺社精心策划的以“针迹祛羞・巾话自由”为主题的活动于图书馆前小树林温馨启幕。本次活动以刺绣为媒介,邀百余名师生共同解锁卫生巾的艺术表达新形态,在一针一线中打破月经羞耻的文化桎梏,以创意解构偏见,让经期话题在开放对话中回归自然本真。

刺绣创想:当卫生巾遇见艺术表达

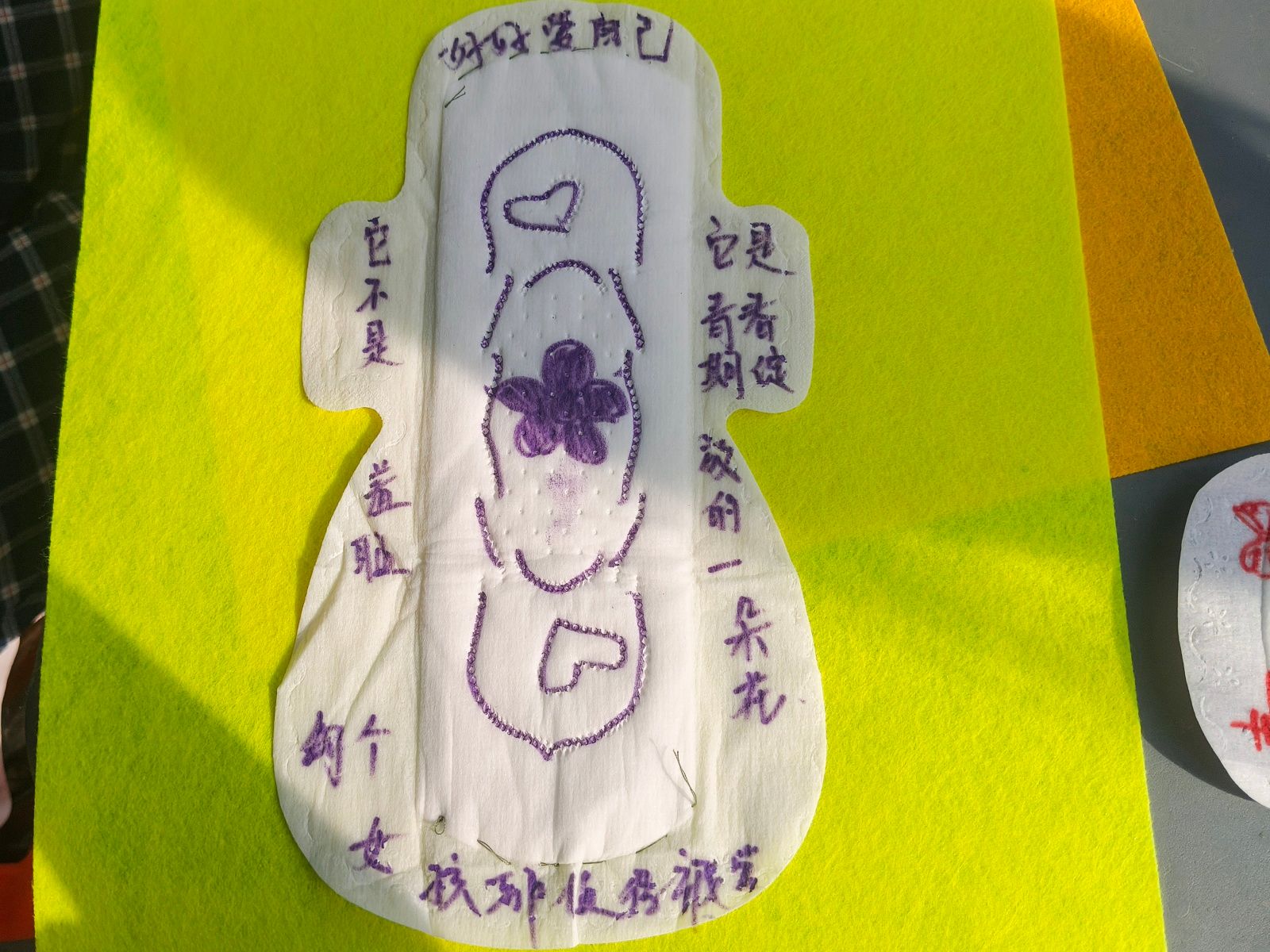

活动桌前,参与者低头专注于手中的卫生巾。有人用粉色丝线绣出雏菊,花瓣边缘微微卷起,像极了春日里舒展的生命力;有人在卫生巾角落缀上细小字母“Normal”,针脚细密得如同在编织一个关于“正常”的咒语。导师适时递来绣绷,轻声讲解如何让线条更流畅,却绝口不提“羞耻”二字——在这里,卫生巾只是画布,刺绣是每个人表达自我的方式。

在穿针引线中,同学们得以重新审视身体与社会规训的关系——刺绣不再是简单的手工,而是对“月经羞耻”的温柔反抗。当卫生巾成为画布,女性得以用艺术语言重构对身体的认知,让“正常”二字随针线潜入心底,悄然瓦解传统观念的枷锁。

情绪释压:在互动中重构认知

“砰”的一声,印着“麻烦”字样的气球在指尖炸裂。不远处的“不织布情绪剪”区域,有人将蓝色布料剪成不规则形状,说是“剪去那些让女生闭嘴的话”。这些被剪碎的布料最终缝成吊牌,挂在展示架上轻轻摇晃,像一串无声的抗议。气球墙前,越来越多的人伸手扎破标签,笑声与爆裂声交织,竟生出一种久违的畅快。

气球的爆裂与布料的剪裁,恰似对羞耻感的双重解构。那些曾被内化的负面评价,在物理破坏中显露出脆弱本质——原来“矫情”“麻烦”不过是轻飘飘的标签,而敢于亲手打破它们的勇气,才是真实可触的力量。原来放下羞耻的最好方式,是用行动证明它本就不该存在。

性别共声:男生视角的平等 “破圈”

活动还特别开放了男生参与席位,绣针在几位男生略显生涩的指尖转动,却在搭档递来浅绿绣线时默契接稳。一位智能工程学院的大三男生与女搭档选定了“并肩的树”主题,两人俯身于卫生巾画布前,针尖交替起落,勾勒出主干的挺拔与根系的交缠。导师适时递上深褐色绣线用于勾勒树根纹理,轻声建议:“试试用这样绣,看起来会不会更好一点?”对话间,不同性别的创作者在色彩与针法的交流中,让卫生巾逐渐成为承载协作的特殊画布。

男生手持绣针的场景本身即是突破——当“树”的根系在卫生巾上延伸交缠,性别的界限在协作中自然消弭。这种“无预设”的跨性别互动,让平等理念渗透于创作细节:无需刻意强调议题,共同完成作品的过程已在打破“经期话题仅限女性”的认知壁垒。卫生巾作为特殊媒介,既见证着手工创作的温度,也成为性别共声的起点,让理解在针尖的默契中悄然生长。

朋友圈秀秀秀:

食品与环境学院一同学:刺绣时突然觉得,卫生巾不过是一片承载健康的棉面,羞耻感从来都是外界强加的。当我绣下‘正常’两个字,心里的枷锁好像也松开了。

远景学院一同学:作为男生,一开始觉得好奇,但在了解卫生巾的社会意义后,才意识到偏见的存在。这样的活动让我学会从女性视角看问题,平等真的需要每个人的参与。

本次社团开放日,不仅是一场针线与布料的艺术对话,更是校园性别平等意识萌芽生长的鲜活注脚。生理知识不应被羞耻感囚禁,性别认知不该受偏见左右。以坦诚之心了解身体规律,以包容之态理解性别多元——谈论经期无需回避,探讨性别差异不必尴尬。当绣针挑开沉默的面纱,当气球爆裂声冲破偏见的桎梏,我们看见的不仅是艺术与手工的魅力,更是年轻一代对“正常化”的渴望与对平等的追求。未来,学生社团管理中心将携手91家学生社团,以创意为刃、以对话为桥,持续打造有温度、有深度的校园文化活动。期待与每一位同学在更多元的议题中相遇,共同编织包容开放的青春新篇!

(撰稿:李庆怡 侯雅茜 供稿:学生社团管理中心 摄影:团委美宣工作室)