5月28日,由学生社团管理中心主办,ATS手韵涂鸦社与云梯非遗传习社承办的“鎏丝嵌月·珐琅流芳盛典”在非遗研学馆匠心启幕。本次活动以掐丝珐琅这一国家级非物质文化遗产为媒介,吸引数百名师生沉浸式体验传统工艺的魅力,在鎏金掐丝与釉色点蓝之间,搭建起古今文化对话的桥梁,让非遗技艺在校园中焕发时代新生。

指尖生花:当传统工艺遇见青春创意

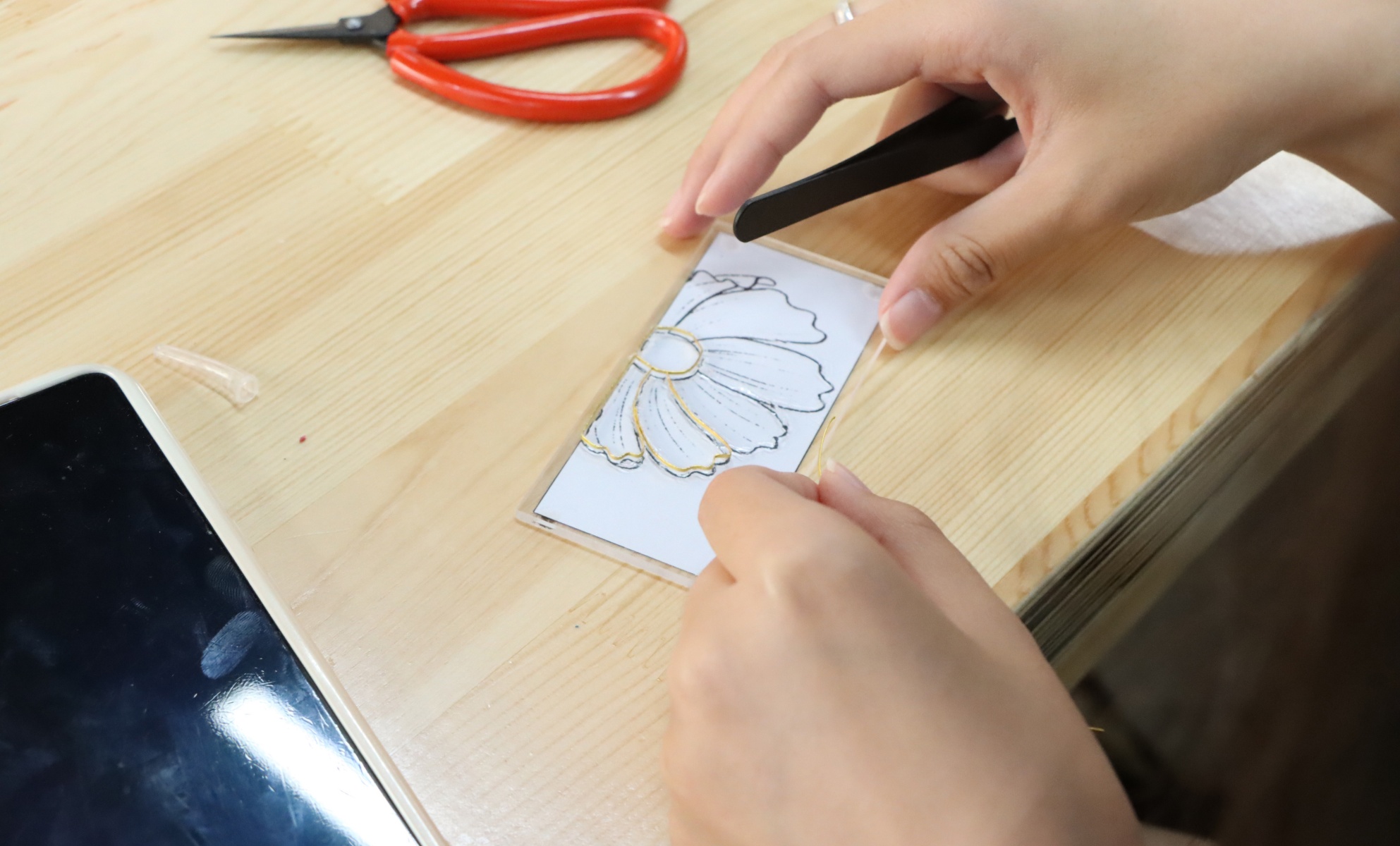

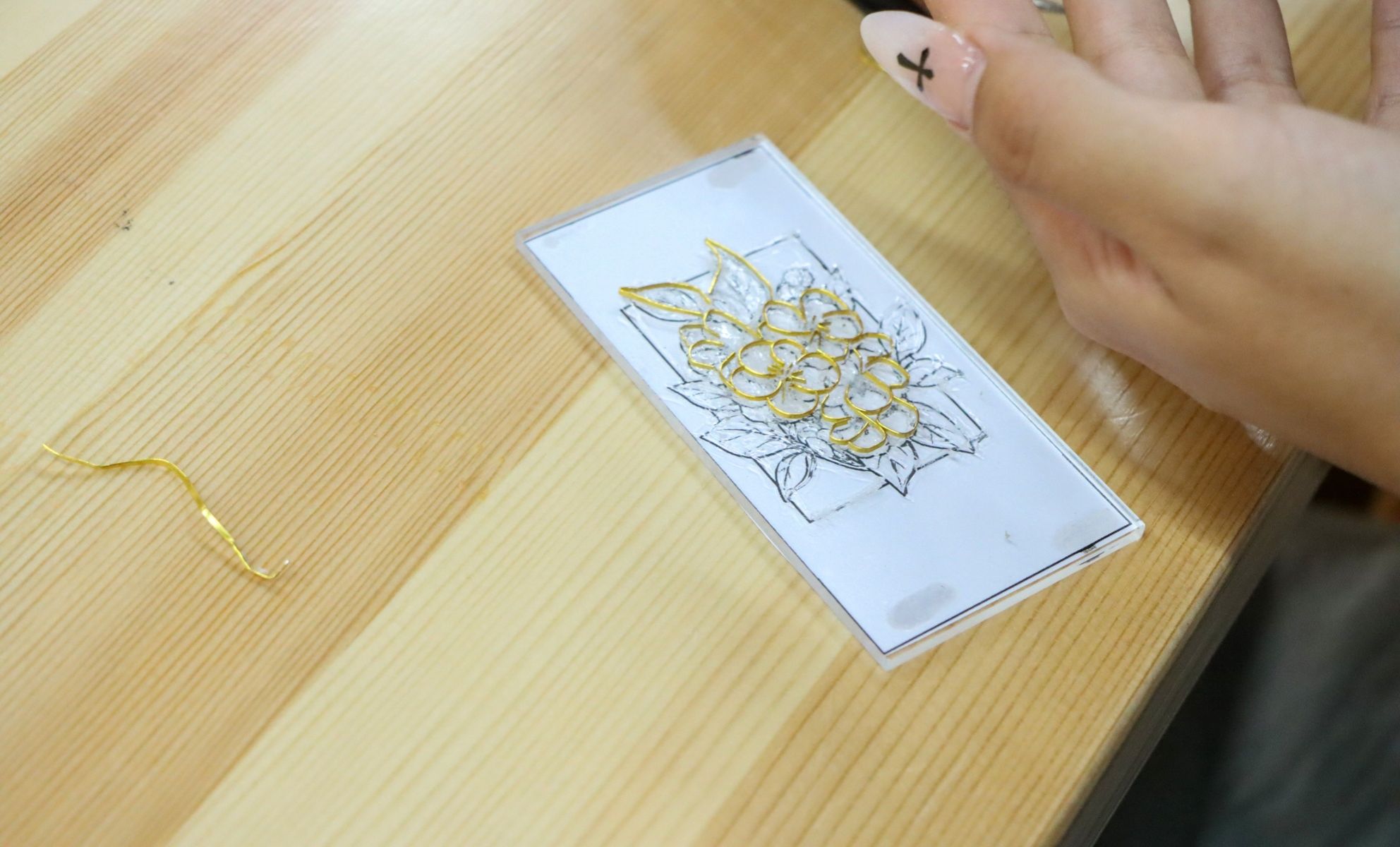

活动现场,工艺传承人手持镊子,将纤细的金属丝在珐琅画板上勾勒出灵动的轮廓:“掐丝要顺着图案走势,力度要匀。”话音未落,一枚缠绕着牡丹纹样的金属丝已稳稳粘贴在画板上。学生们围坐桌边,指尖的金属丝在镊子间翻转——有人将二次元动漫形象融入传统缠枝纹,有人用珐琅釉料点染出游戏角色的渐变发色,蓝紫色的釉料在灯光下流转,似揉碎的星辰凝于釉面。

“原来掐丝珐琅可以这么‘潮’!”艺术传媒学院一位大二女生举着半成品感叹,她在传统缠枝莲纹中嵌入了赛博朋克元素,“当金属丝遇上荧光釉料,老手艺突然有了新生命力。”在师生协作中,珐琅画板不再是博物馆里的展品,而成为承载年轻创意的画布,让千年非遗在穿针引线间与当代审美碰撞出火花。

跨界破圈:非遗传承中的多维探索

“大家知道掐丝珐琅在明清时期的别称吗?”在趣味问答环节,云梯非遗传习社社长李哲抛出问题,台下学生争相举手:“是‘景泰蓝’!”互动中,非遗知识以轻松形式渗入认知——当学生们为“点蓝工艺为何需多次烧制”展开讨论时,传承人的解答让抽象工艺原理变得可触可感。

小组协作环节中,多名学生共同完成一幅3米长的《千里江山图》珐琅拼贴画。有人负责掐丝勾勒山峦轮廓,有人用深浅蓝釉料渲染水波纹,艺术传媒学院一位大三同学甚至用3D打印技术制作了微型珐琅烧制炉模型。“我们想证明非遗不是孤立的技艺,而是可以与现代科技融合的文化生态。”参加者忍不住说。这种跨学科协作,让非遗传承跳出单一手工范畴,成为培养创新思维的实践课堂。

文化共鸣:从指尖到心间的认同生长

“这是我第一次完整制作珐琅作品,从掐丝歪歪扭扭到釉色渐变自然,过程就像与古人对话。”智能工程学院一位大一学生男生展示着自己的“星空鹿”挂件,金属丝勾勒的鹿角与蓝色釉料的星空交相辉映。在作品展示区,百余件学生创作的珐琅胸针、书签、摆件错落陈列,其中一组以校徽为原型的掐丝珐琅作品格外醒目——传统缠枝纹环绕着现代校徽图案,恰似传统文化技艺在现代校园中活力的重新焕发。

当学生们举着手机,让镜头定格作品与笑脸交映的瞬间,那些曾经停留在书本里的文化符号,正透过指尖的温度化作鲜活的传承印记——这一刻,文化自信不再是抽象的概念,而是从釉料与金属的碰撞中,生长出的可触摸的生命力。

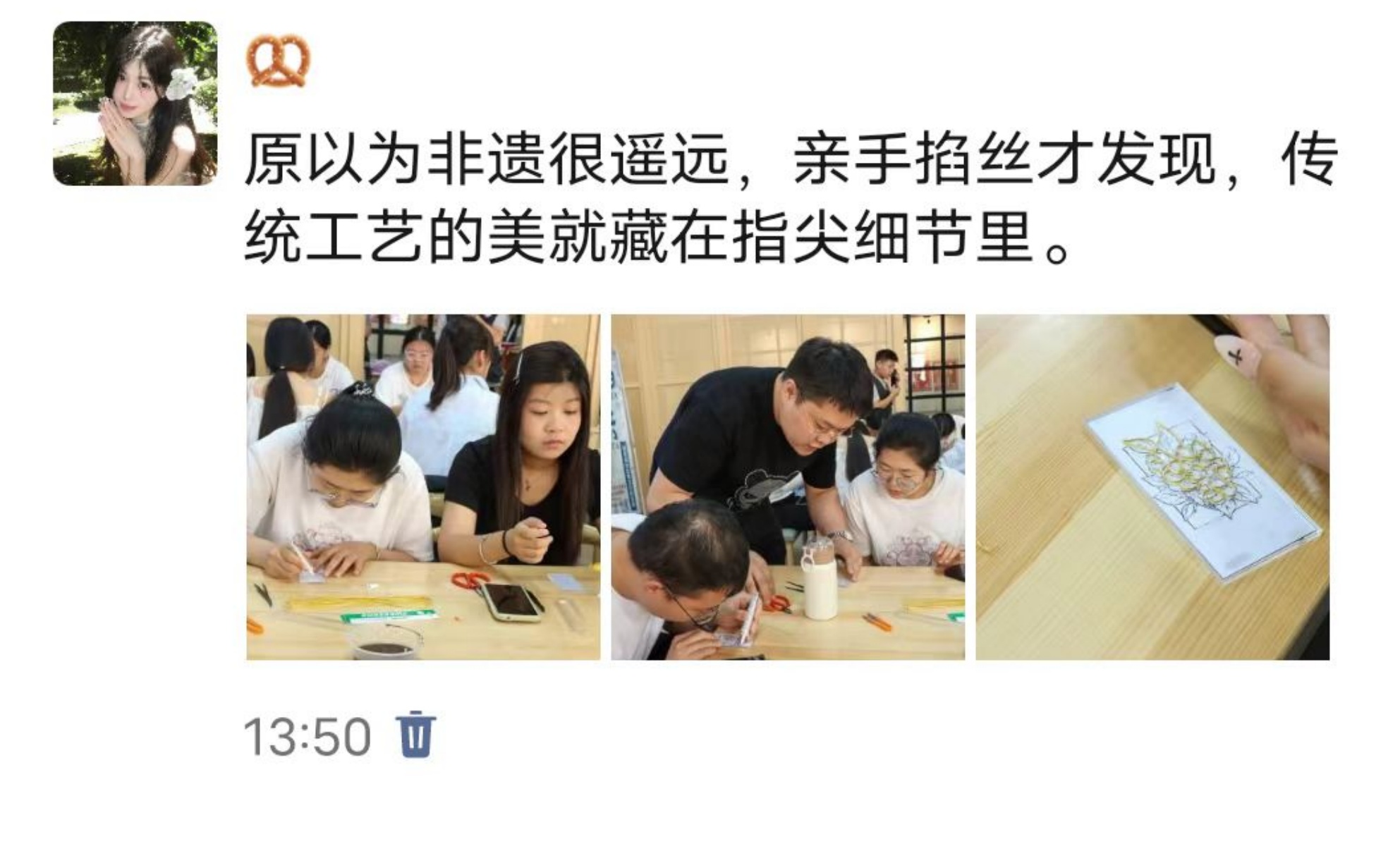

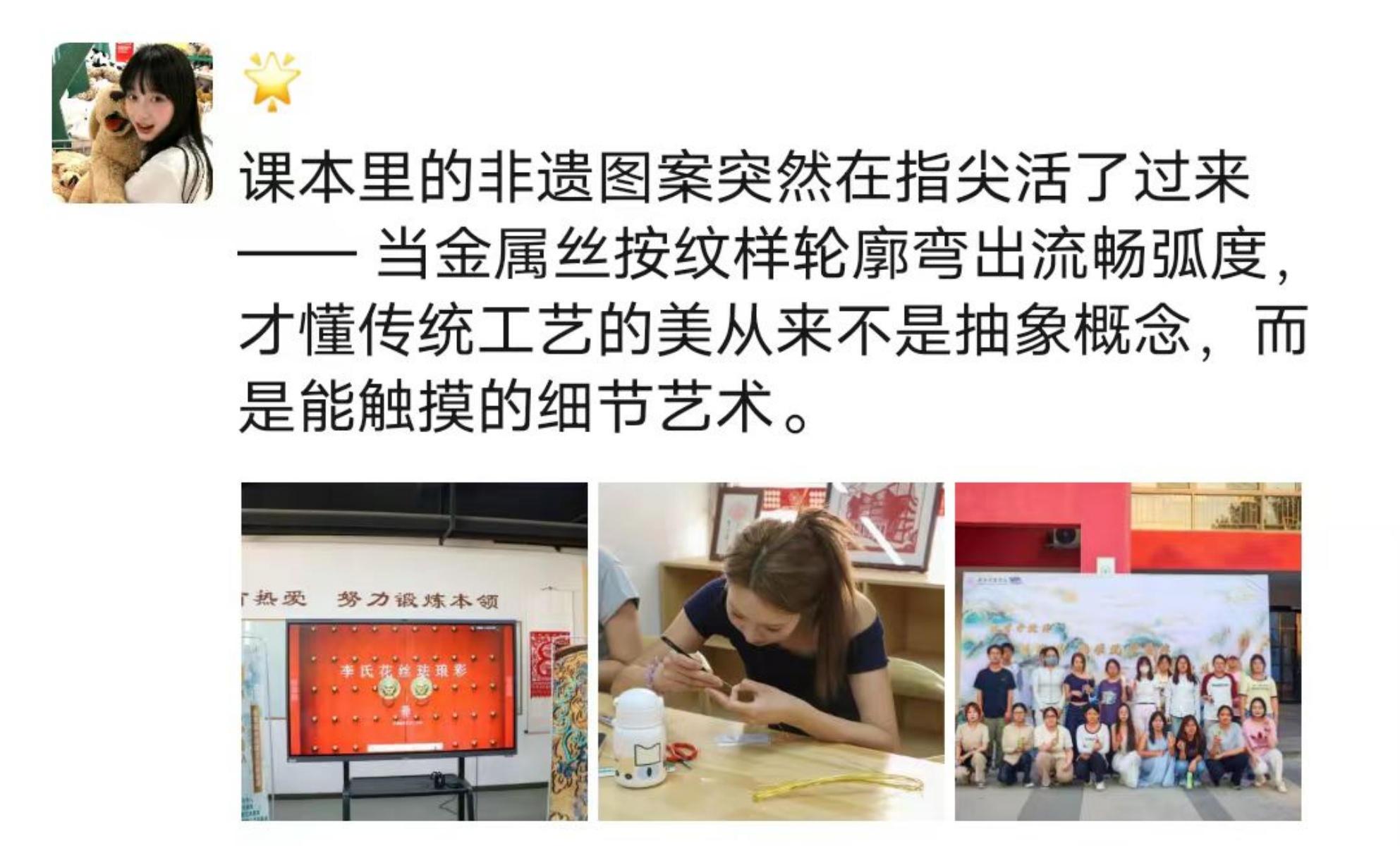

朋友圈秀秀秀:

经济管理学院一同学:当金属丝在指尖弯出第一片宝相花瓣时,突然懂了非遗不是博物馆里的标本,而是能从掌心温度里生长出来的活态艺术。

智能工程学院一同学:原以为非遗是泛黄古籍里的文字,直到亲手将金属丝掐成缠枝纹的回环,才惊觉传统之美就藏在釉料与金属碰撞时那声细微的脆响里。

本次社团开放日,不仅是一场非遗技艺的沉浸式体验,更是校园文化传承的创新实践。当鎏金铜丝遇上青春创意,当釉色点蓝碰撞现代审美,非遗不再是沉睡的历史,而成为可触摸、可创新、可传承的文化基因。未来,学生社团管理中心将携手91家社团,秉持“跨界融合”的行动思路,搭建多元实践平台,推动不同领域的思想在碰撞中激活创新潜能,让青年创意与传统文化、现代科技等多元元素交融共生,在校园内外焕发新的活力。

(撰稿:李庆怡 侯雅茜 供稿:学生社团管理中心 摄影:团委美宣工作室)