7月9日,“淬力同行·乡遇金谷”乡村振兴促进团的脚步,在太谷区的田埂与老宅间写下生动注脚。这一天,他们在阳邑村的豆粒地图里触摸农耕文明的千年脉络;于杜润生故居的史料中读懂改革者的赤子之心;又走进东炉村的番茄大棚,在绿藤间学摘果、悟产业;更在小白乡的枣林与果园里,听老农讲共生智慧,看农旅融合的新图景。从历史深处到田间地头,青年学子用脚步丈量乡村振兴的轨迹,让青春在厚土乡韵中淬炼成长。

豆痕史脉间:阳邑村的三农振兴曲

“在希望的田野里……”阳邑村的三农论坛会址,浸润着农书茶经沉淀的千年智识。展览室中,一幅由各色豆粒拼缀而成的粮食作物地图,格外牵住志愿者们的目光。图间每颗豆子,都承载着农人对土地的挚诚。团队成员驻足细观,地图上详尽标注着南北作物的分布:从北国小麦到南疆水稻,从山区茶丛到平原棉田。这幅匠心之作,让志愿者们对粮食安全的分量与乡村振兴战略的深远意涵,有了更鲜活深切的体认。

促进团成员们继而徜徉于镌刻岁月痕印的杜润生故居。“鞠躬尽瘁”四字,恰是他一生的注脚。从土地承包责任制的破冰求索,到农村现代化蓝图的擘画铺展,讲解员娓娓道来。玻璃展台里陈列着杜先生日夜翻阅的书籍,志愿者们用手轻轻地抚着,那泛黄的史料间,仿佛静静封存着改革者的赤诚初心。斑驳旧景中,“三农”发展的铿锵足迹清晰可辨,志愿者们渐悟:乡村的根脉,既要深扎历史沃土汲取养分,更要向着时代天光拔节生长。

绿藤红果间:东炉村的番茄致富诗

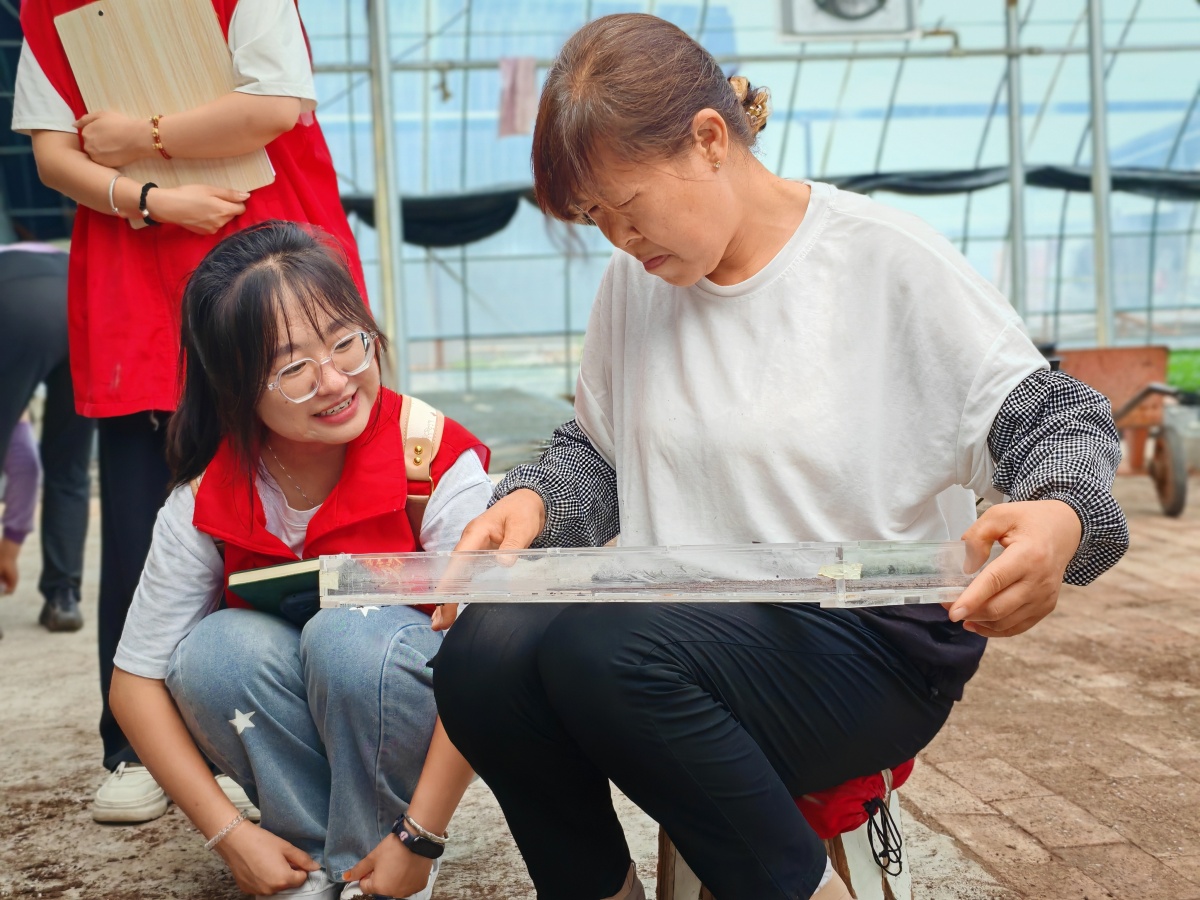

藤蔓攀援的温室里,饱满的番茄缀满枝头,红得透亮。“采摘看着简单,讲究可多啦——得挑颜色匀净、表皮没磕碰的,这样才能保准品质。”李阿姨笑着讲解,指尖轻轻拂过一颗熟透的果实。志愿者们听了赶忙上前帮忙,忙碌过后,却见阿姨对蹲在藤蔓间的小男孩竖起大拇指:“这娃子眼神亮,比大人都细心!”

东炉村的番茄产业链环环相扣:从大棚采摘到分拣包装,再到冷链运输,一气呵成。成员们跟着技术员学技巧,握住番茄底部,拇指与食指捏住果蒂轻轻一转,果实便带着清甜的气息脱落。看似轻松的动作,重复半晌便觉腰酸手酸,大家才真切尝到农活的门道与辛劳。

走出大棚,望着满载鲜红番茄的冷链车驶向远方,村民们眼角眉梢的笑意藏不住——这笑意,正是东炉村番茄远销全国、产业兴旺最鲜活的注脚。

虬枝古枣旁:绿美基地的农文旅交响

小白乡藏着不少惊喜,传统与现代交织的“农旅融合”图景里,多元农业正蓬勃生长。志愿者们穿梭在大棚里,记录作物培育细节;坐上观光车进果园,葡萄垂着晶莹的果粒,蟠枣、壶瓶枣藏在叶间蕴着甜,百香果香气漫溢,月季花海与黑花生田相映成趣,满眼生机。

“豆类缠枣根能肥田,玉米伴生能固土,老祖宗的共生智慧,错不了!”万亩枣林里,白发老人正弯腰查看豆苗长势,见志愿者好奇,便笑着指点:调配苦参碱生物农药时,老人又念叨:“我种地得守着绿色底线,再加上科技,才能长好果子。”一天忙下来,志愿者裤脚沾着泥,衣衫浸着汗,听着老人话里的门道,更懂了“一分耕耘一分收获”的分量。

番茄领新航:“小白”农业发展开拓奋进狂歌

踏入小白乡,番茄种植的蓬勃景象映入眼帘,宛如一颗颗“红宝石”,一亩年产高达 2 万斤,以约 3 元的单价,通过冷链运输畅销广东、云南、陕西等地,一年下来能为村民带来 6 万元的丰厚收入。这不仅是简单的数字,更是村民们辛勤劳作的见证,是农业增收实实在在的成果。

“这果子金贵着呢,一季能收两万斤,发往广东、云南那些远地方,地头价就稳在三块。”正在分拣的阿姨擦了擦汗,指腹摩挲着番茄光滑的表皮,“算下来一年六万块跑不了,供娃读书、翻新房子,全靠这。”话音未落,冷链车的引擎声从村口传来,工人们正将装箱的番茄轻手轻脚搬上车,箱面印着的“东炉鲜品”四个字,在晨光里格外醒目。

在调研过程中,志愿者们深刻认识到,小白乡农业的兴旺并非偶然。科学的种植方法,让每一寸土地都发挥出最大价值;敏锐的市场眼光,使农产品精准对接市场需求。从东炉村的番茄,到绿美农林园区的多样水果,每一个成功案例背后,都是对农业发展规律的深刻把握。

泥土沾在裤脚,果香留在指尖,志愿者们的眼神愈发清亮——乡村振兴从不是抽象的概念,而是田垄间的每一滴汗水、账本上的每一组数字、老人口中的每一句经验。这场乡遇,让青春与土地深深相连,更让他们懂得:振兴的密码,就藏在对传统的敬畏里,对创新的探索中,对土地的深情间。

撰稿:任冰冰 尚文蕊

供稿:淬炼商学院·国际商学院

摄影:淬炼商学院·国际商学院