7月9日,“石楼新征”乡村振兴促进团在石楼中学陶艺工坊完成了一场特殊的“必修课”——用掌心温度唤醒非遗,以青春智慧反哺乡土。

冉建国的故事始于石楼县裴沟村的田埂。30年前,一个农家少年用树枝在土地上勾勒课本插图中的飞鸟野花;中学时,他白天干农活、深夜临摹画作,在家人的反对中攥紧画笔。大哥一句“弟,你只管画”的承诺,助他考入太原师范学院美术系。而毕业后的抉择,成为石楼美育的转折点——他放弃城市机会,重返母校石楼中学,只因“山区孩子的艺术世界不该只有课本插图。”

匠心坚守:从黄土坡到美育灯塔

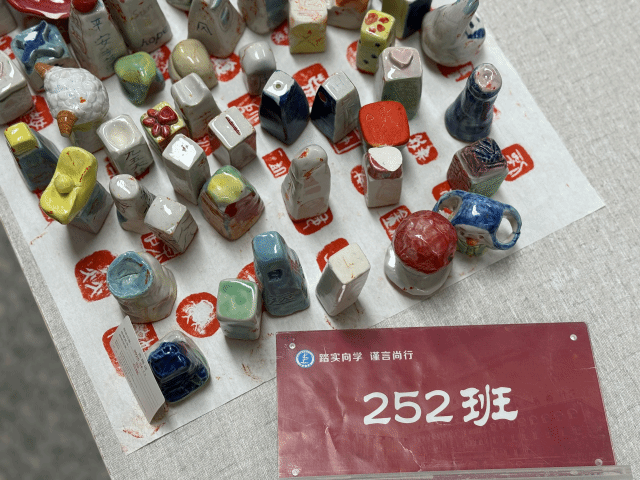

展厅内陈列着一件件古朴而充满地域特色的陶艺作品。陶轮飞转间,泥土在冉老师布满岁月痕迹的指间被赋予了新生。十年耕耘,他将陶艺课淬炼成文化传承的熔炉,商周青铜纹样、红军东征浮雕、黄河浪纹陶罐……我们看到的不仅是泥胚,更是三千年的文明密码。2015年,他在景德镇屡屡碰壁,开窑时满地碎瓷,直到发现家乡黄土富含二氧化硅,上百次试验终炼成“中国红”釉色;2024年,“冉建国特色陶艺工作坊”挂牌省级基地,陶艺课成为石楼中学学生争抢的热门,学生刘宇涛因他的启蒙考入陶艺专业:“在石楼,是冉老师让窑火照亮了我们的路。”促进团成员们屏息凝神,目光追随着那双神奇的手,认真聆听冉老师的讲述,见证一块平凡陶泥如何蜕变为承载千年智慧的器皿。

陶轮共舞:掌心触摸千年脉动

冉老师亲自指导成员们上手体验陶艺制作。从最基本的揉泥开始,到手把手教大家拉坯定型,成员们屏息凝神,感受着泥土在指尖的流动与变化。初次尝试,泥坯歪斜、开裂是常态,但正是在这笨拙的实践中,大家深刻体会到传统技艺的博大精深与习艺的艰辛。在冉老师的指导下,成员们手中的泥团初具雏形,一个个泥碗悄然形成,促进团成员认识到,非遗的“博大精深”不仅在于技艺本身,更在于那份融入骨血的匠心和代代相守的文化韧性。冉老师的坚守,让我们看到了什么是真正的“工匠精神”。

青春续脉:微纪录片里的釉火传承

此行,促进团成员们不仅触摸到了陶泥的温度,更读懂了传承人指尖下的执着与匠心。带着这份厚重的领悟,促进团系统整理当地陶艺资料,为冉老师策划制作系列纪录片,让更多人看见这方陶台,感受这承载三千年黄河文明的指尖艺术。正如那件被精心烧制的釉陶,只要有人愿意取土、塑形、烧制下去,石楼陶艺的文明之火就永不熄灭。它必将持续流转,在新时代的窑火里,让古老的非遗淬炼出属于未来的瑰丽釉彩。

破局之道:青年与非遗的碰撞

冉老师“择一事,终一生”的匠人精神深深感染着促进团成员,使他们深刻认识到非遗传承的紧迫性与青年一代的文化使命。在以“如何让古老技艺不被时代湮灭?”的讨论中,促进团成员陈裴睿提出“不妨做一个跨界融合,让非遗陶艺和艺术实践相互赋能,让非遗陶艺活起来”,作为学校大学生艺术团成员,他见证了我校原创音乐剧《风起形意》创作的心路历程,该剧融合国家级非遗“形意拳”,让传统技艺通过现代表达焕发新生。

在深入研讨非遗保护与创新路径后,成员们决定将以校园为阵地,将冉老师的经典技艺与匠心精神带回学校,实现非遗的青春化接力。通过示范与共学,非遗将不再是遥不可及的“老手艺”,而会成为可触摸、可参与、可创新的文化载体,为培养年轻一代的文化守护者与创新者播下种子,持续构建青年群体间的文化传承链。

用脚步丈量文化厚度,用对话倾听传承心声,用体验感悟匠心不易,用实践点燃活化星火。学生在学校践行完满教育,本质是以实践育人的全面发展;冉建国的陶艺传承,则是以泥土唤醒文化根脉。促进团成员作为二者交汇的践行者,既带着“艺术赋能乡村”的方法论奔赴石楼,又携回冉建国“坚守本土魂魄”的精神启示。非遗传承的道路虽漫长,但有了这份青春的热忱与担当,那些沉睡在黄土深处的文化基因,必将焕发出与时俱进的蓬勃生机,在新时代的阳光下熠熠生辉,当古老技艺被青春热血浇灌,乡村振兴便有了最坚硬的釉彩。

撰稿:白镁婷 王家乐

供稿:“石楼新征”乡村振兴促进团

摄影:叶子昕 尹世昌