当青春的脚步踏上希望田野,当求知的眼眸聚焦振兴图景,“信火襄传”乡村振兴促进团的旅程,便是一首写给新时代乡村的炽热诗行。

信火襄传·三下乡日记|Day 1:探访“五好两宜”建设新脉动

当科技的经纬交织进传统乡土,当民生温度浸润发展肌理,一幅新时代乡村振兴的立体画卷正在徐徐铺展。乡村振兴浪潮中,科技与民生融合是关键。我们希望可以探寻科技如何重塑农业,民生工程怎样落地,为乡村发展破局寻路贡献自己的力量。

7月5日,“信火襄传”乡村振兴促进团抵达五好两宜建设村之一的米坪村。走进米坪村乡村振兴产业园,钢铁与玻璃构成的智慧大棚取代传统竹木结构的设想逐渐变为现实。尽管大棚目前尚未完全落成,但工作人员已向我们展示了其未来的运作方式:只需轻触手机屏幕,便能远程监控大棚内的各项状况。昔日需十人协作的繁重劳作,未来仅需两人即可轻松完成。

民生关怀的温度同样无处不在。雨污分流管网将曾经肆意横流的生活污水引入处理体系;图书馆内书香四溢,成为村民们农闲时的精神家园;日间照料中心里,热气腾腾的免费餐食摆上餐桌,70岁以上老人围坐一堂,荤素搭配的菜肴,暖胃更暖心。

为了探寻米坪村振兴路上的精神密码,团队循着村民们口中“凝聚全村精气神”的指引,来到革命烈士纪念碑前。青灰色碑体上,13颗五角星熠熠生辉,诉说着往昔的峥嵘岁月。这座由致富带头人捐建的丰碑,就像全村的“精神Buff”——原来振兴不只是赚大钱,更要守住红色“传家宝”。在此庄严宣誓的瞬间,历史的厚重与时代的使命在此刻交融。

信火襄传·三下乡日记|Day 2:聆听榜样引领奉献壮歌

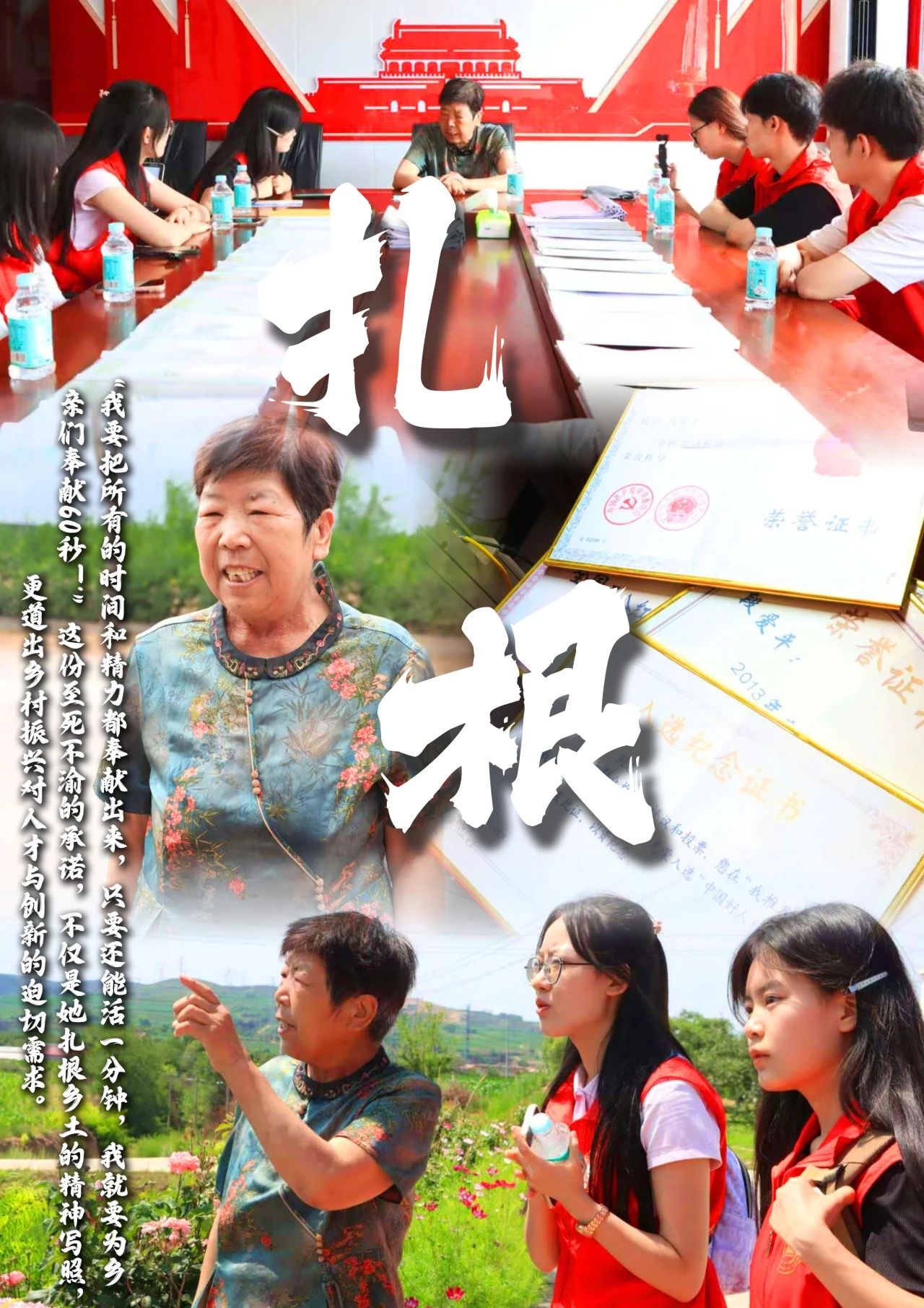

“我不过是山间的一股细流,终要汇入大海。”榜样是振兴路上的明灯。拜访楷模,汲取精神力量,传播他们的故事,能让更多人读懂乡村振兴背后的坚守。7月6日,“信火襄传”乡村振兴促进团走进山西省襄垣县王桥镇红星村,拜访了“感动中国”2013年度人物、全国优秀共产党员段爱平。她用半生光阴在贫瘠土地上种出了振兴的春天,而我们有幸听到了花开的声音。

刚上任时,村里破烂不堪,街道上、河道里都是垃圾,也没有水渠。面对这样的困境,段奶奶毫不犹豫地将自己做生意积攒的钱拿出来,为村里建学校、建养老院。她一点一滴地改造,亲力亲为。她重视教育,虽然不识字,却深知教育的重要性,为孩子们创造了良好的学习环境;她牵挂老人,不顾自己老伴已至肝癌晚期,倾尽心血建养老院,为老人们提供了一个温暖的归宿。即使身患食道癌,历经化疗、电烤,脖子已看不到完整的肌肤,每天只能靠葡萄糖和止疼药度日,身体严重透支,她依然坚守岗位,至死不渝地奉献着。

乡村振兴并非宏大叙事,而是源自如她这般的人们,将生命拆解为无数个60秒,在泥土中播撒下一颗颗切实的希望。

信火襄传·三下乡日记|Day 3:见证返乡创业奋斗蓝图

“春有百花夏有荫,秋有果实漫村红。”返乡创业为乡村注入新血。记录创业者的奋斗历程,展现乡土机遇,可以吸引更多青年投身家乡建设。7月7日,“信火襄传”乡村振兴促进团踏入山西省襄垣县安德村的果园。在果园中,队员们遇到了退役军人果农、村书记王志飞。几年前,他毅然放弃稳定的工作,选择回归故里,立志要让村里中断多年的苹果种植重新焕发勃勃生机。

在果园的日常劳作中,王书记边实践边探索,深刻领悟到“种树如同育人,必须从小矫正方能茁壮成长”的种植理念。他精心构建了严密的物理防治体系,有效减少农药使用,全力守护果园的生态环境。如今,他正计划将果园转型升级为研学基地,积极推动民宿和农家乐等文旅体验项目,带动传统农产品走向市场。他的坚守与不断创新,使得安德村的果园成为乡村振兴的生动典范。

信火襄传·三下乡日记|Day 4:解码科技赋能田间“智变”

大棚种出好“钱”景,小巨人农牧显“智”力,小米椒“辣”出红火路。

科技是乡村振兴的加速器。深入田间,考察技术如何提升生产、改善生活,可以为科技助农解锁新的可能。7月8日,“信火襄传”乡村振兴促进团在襄垣县解锁了乡村振兴的“隐藏副本”!从会“思考”的智慧鸡棚,到辣出圈的小米椒田,课本里的理论早已在田间化作生动实践。跟着镜头,看同样作为五好两宜建设村之一的洛江沟村与大黄庄村如何把农田变成“黄金关卡”!

洛江沟村党建展览馆如同一本立体实践手册,泛黄的规划图、村民手写的感谢信,无声诉说着党组织如何带领村民破局突围;走进洛江沟大棚基地,滴灌管代替人工浇水,藤蔓顺着支架爬成绿网。传统农耕经验遇上现代管理,中老年村民都成了“技术达人”;小巨人农牧场彻底颠覆认知:物联网系统自动调节温湿度,传送带精准投喂饲料。2人管万只鸡,鸡粪还能变身有机肥,科技让养殖告别“脏乱差”;最后一站,大家来到古韩镇大黄庄村。这里,火红的小米椒正串起一条特色振兴之路。

信火襄传·三下乡日记|Day 5:投身助农直播创新场景

大学生直播间里的乡村振兴,当“蛋蛋后”主播遇上手工挂面。

直播带货打开了乡村新销路。参与助农直播实战,探索网络平台可以探索如何让农产品走向更大市场。“家人们啊,咱们这小米,健康的很……”7月9日,在襄垣县乡村e镇的直播间里,两盏明亮的大灯将整个空间照亮,桌面上布置成了一个简单的厨房场景,锅碗瓢盆摆放得整整齐齐,桌上整齐地摆放着手工挂面、新鲜蔬菜、小米椒等特色农产品,每一件都带着田间地头的气息。“信火襄传”乡村振兴促进团的成员们虽手忙脚乱,但眼神中却闪烁着光芒——镜头前的农产品散发着泥土的芬芳,原来,乡村振兴的“云端密码”正藏在这场充满反差萌的直播之中。

“直播不是简单卖货,是让大家透过屏幕摸到泥土的温度。”当促进团成员们在直播间举着挂面“喊麦”时,突然懂了这句话的分量——乡村振兴需要科技赋能,但更需要有人把田间的故事,讲给云端的世界听。

信火襄传·三下乡日记|Day 6:挥洒文化创意青春笔墨

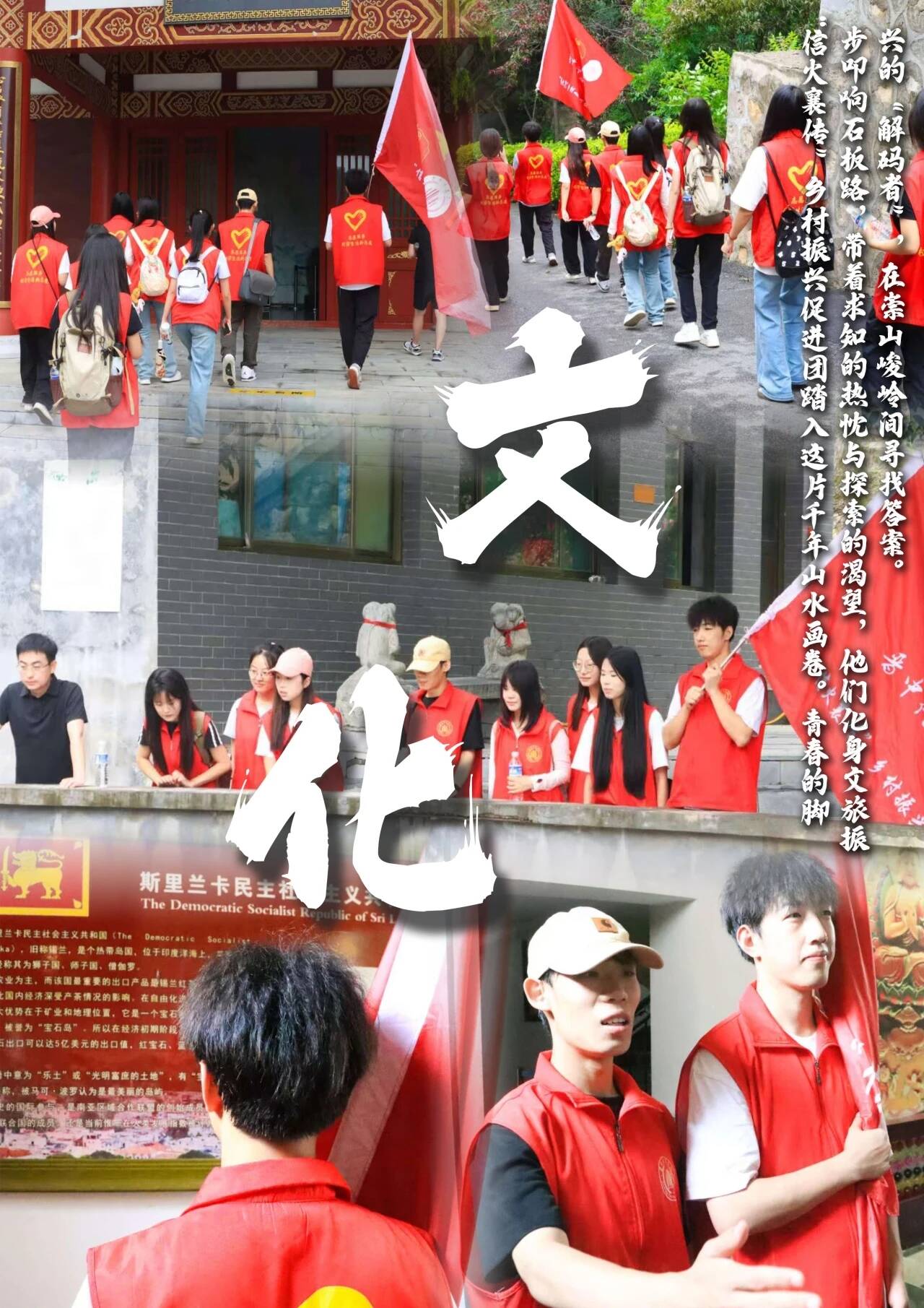

当仙堂山住进宣传册,大学生用创意给山水“写情书”。

文化创意赋予乡村灵魂。临走前的几天,大家突然意识到相机里的照片会褪色,笔记本上的字迹会模糊,于是迫切想为这片土地留下些带不走的东西。于是,他们决定把对仙堂山的所见所感,变成一本永不褪色的宣传册。

7月10日,队员们揣着相机和满脑子创意,踏上仙堂山蜿蜒的山路。晨雾中,观音峰若隐若现,仿佛在诉说着古老的传说。山间的小路蜿蜒曲折,两旁是郁郁葱葱的松柏,空气中弥漫着清新泥土的气息。队员们沿着山路前行,不时停下脚步,用镜头记录下这如诗如画的美景。

在仙堂寺,队员们被这座古老的寺庙深深吸引。寺庙依山而建,泉水环绕,松柏苍翠,环境清幽。晨光透过树梢洒在古老的建筑上,显得格外宁静。他们要把这座藏着致富经的青山,变成一本会“说话”的宣传册。

从山间采风到创意落地,大家终于明白:乡村振兴的创意,不是华丽的包装,而是用年轻人的视角,把晨雾中的寺庙、灶台边的烟火、村民的笑脸,编织成一封写给世界的邀请函。当宣传册封底的二维码响起仙堂山的鸟鸣,我们知道,故事才刚刚开始……

信火襄传·三下乡日记|Day 7:泥土生根处的振兴回响

7天里,沾在鞋底的泥土,已在心中悄然长出根须。原来,乡村振兴并非仅仅站在高处俯瞰,而是需要蹲下身来,聆听老农讲述“去年收成”的故事,是将直播间的成果转化为农户切实的增收账本。当我们真正走进田间,土地也会以最朴素的感动回赠于我们。

在这片被汗水浸润的土地上,我们学会了如何用心倾听乡村的声音,见证了科技如何为乡村插上翅膀,也领略了文化如何为乡村注入灵魂。而这一切,都离不开每一个参与其中的人,是他们用汗水和智慧,共同绘制了这幅乡村振兴的美丽画卷。当促进团成员们踏上归途,心中满载的,不仅是对这片土地的深情厚谊,更是对未来乡村振兴的美好憧憬。

撰稿:范子涵 杨丹韶

供稿:“信火襄传”乡村振兴促进团

摄影:马嘉瑞 刘露露