7月10日,“石楼新征”乡村振兴促进团怀揣着“一路探索未知,一路点燃希望,一路寻找答案”的热忱,在石楼与这片土地深度相拥。促进团深入黄河奇湾、留村毛泽东路居地、崖头村三地,用镜头记录蜕变,用对话倾听乡音,更用青年智慧为古村注入新活力。

“C”形弯里的文化引力

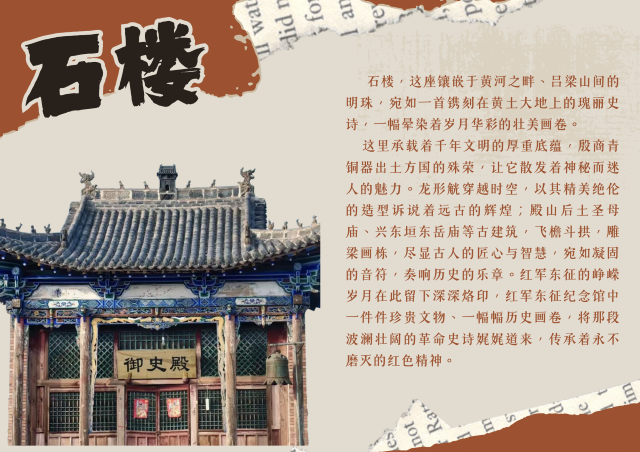

首站,我们来到有“天下黄河第一湾”之称的“黄河奇湾”。奔腾的黄河水仿若一条雄浑的巨龙,在此勾勒出一道气势磅礴的“C”形弯道。观景台上,来自四面八方的游客为这份自然与历史的馈赠驻足惊叹。而就在这巨龙蜿蜒的臂弯里,一场跨越1500多公里的邂逅悄然发生。

一位专注查看地图的游客引起了促进团成员的注意——他来自广西,专程为此奇景奔赴而来。促进团作为今天的文旅推介小分队,主动上前搭话,并热情承担起导游的角色。“弯道总长8000米,最窄处仅700米,形似神龟驮锦绣。”“这山体像不像静卧的龟?枣林是它的披风!”张雨芬和张严斌用生动的语言描绘着这片风光。这场跨省奔赴的相遇,在奇湾的壮阔背景下,悄然留下了一抹温暖的注脚。

窑洞里的“5G”红色课堂

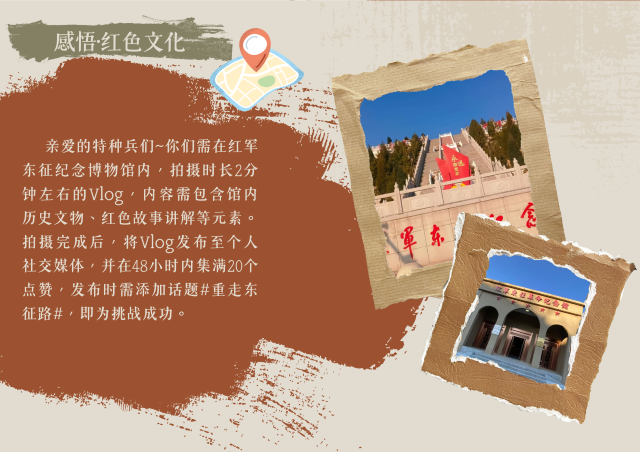

从湾畔到留村毛泽东路居地,不过数里之遥,却是从自然史诗到革命史诗的精神跨越——黄河的雄浑赋予民族坚韧,东征的烽火淬炼信仰之光,二者在吕梁大地上交织成“山河为证、精神永续”的壮阔篇章。当真正踏入这片承载着历史荣光的土地,最生动的故事往往来自生活于此的人们。

一位热情的老奶奶缓缓说起:“你看那几孔窑洞,毛主席当年就在这儿住过,墙上还留着那会儿的印子呢。这两年过来瞅的人多了,村里把老院子拾掇得整整齐齐,后生们还学着讲当年的故事。咱守着这些念想,不光心里踏实,也让外头人知道,老故事、好山水,都在这一片红土地里揉着呢,美得很!”老奶奶的话让我们看到石楼县文旅发展的无限可能——感受“红色记忆+生态休闲”的独特之旅。在这里,历史与自然完美融合,红色记忆与田园生活相得益彰。推动红色旅游发展,正是要让这样的精神坐标,在代代相传中始终焕发照亮前路的力量。

乡村记忆里的“振兴密码”

从留村毛泽东路居地走出,当年红军“让日子过亮堂”的承诺,正在崖头村化作新时代乡村振兴的实景。那段军民共赴时艰的记忆,是今日美丽乡村建设的精神根基。而在这座“没有围墙的博物馆”里,正以乡土为纸、发展为墨,续写着这份传承的时代新篇。

促进团寻访了当地的民宿经营者,“娃娃们,瞅瞅这光景!搁咱村以前想都不敢想!”贺大娘掰着指头数变化:“过去啊,村里路坑洼,年轻人全往外跑,守着老房子靠天吃饭。现在不一样了,国家政策往乡村文旅上使劲,政府带着搞规划、引资源,文旅区建起来,路宽了、灯亮了,游客一拨接一拨来。”崖头村的每一盏新路灯、每一笔分红款、每一张游客笑脸,都是这誓言在新时代落地的星火。在这座“民宿之乡”,奋斗与传承的故事,正由乡亲们亲手续写下一页。

石楼推广里的“能力变现”

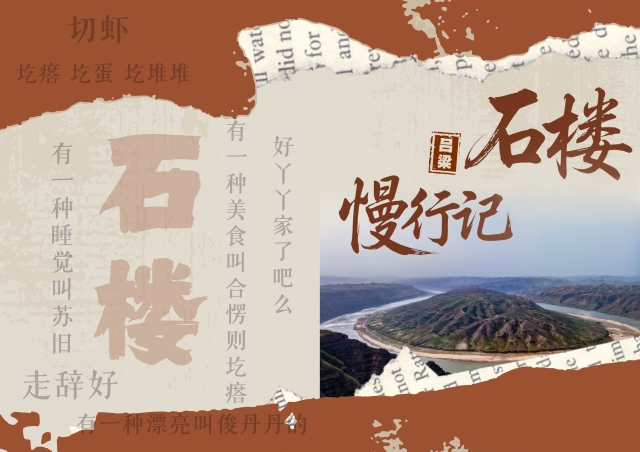

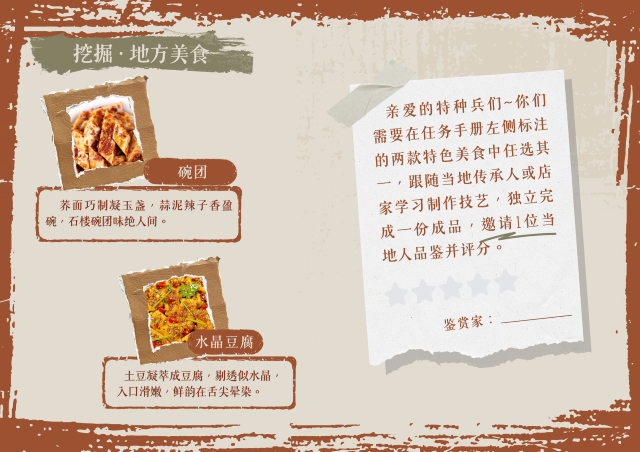

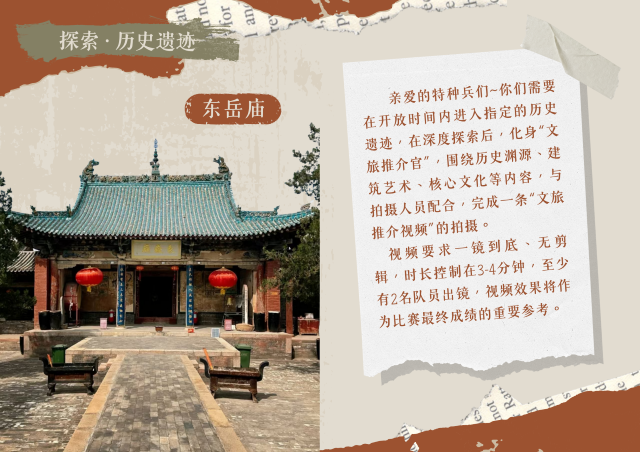

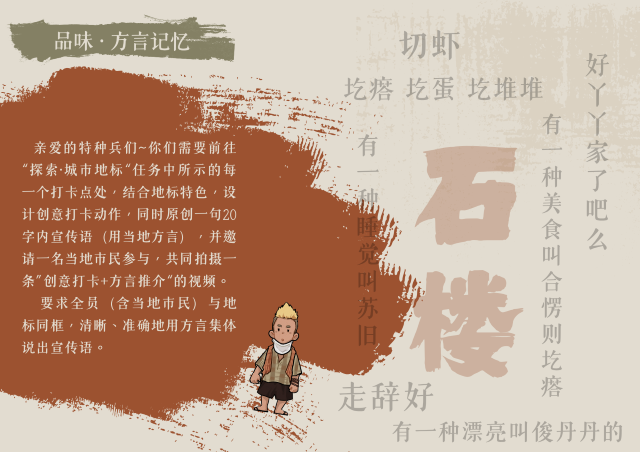

一天的实践调研接近尾声,促进团成员白镁婷和胡佳蓉此前在第十六届城市生存挑战赛中汲取到的经验,此刻化作推广石楼的实战动能。她们与团队成员一道,将赛事积累的经验与IP设计理念融入实践,精心打磨完成首版“石楼慢行记”打卡手册,既串联起当地红色文化、特色美食与历史遗迹,更创新设计了趣味打卡模块,期待以全新视角架起连接游客与石楼风物的桥梁,为当地发展注入新活力。

青年视角让我们看见新可能——IP要年轻化,风景要可参与,特产要有温度。正如贺大娘那句朴实的总结:“窑洞新了,日子就新了!”黄河奔流不息,这本由青春与乡土共写的“慢行记”,正翻向乡村振兴的下一页。

撰稿:胡佳蓉 张严斌

供稿:“石楼新征”乡村振兴促进团

摄影:叶子昕 尹世昌