蝉鸣把夏天吵成了一片沸腾的绿,一群年轻人踏上了奔赴远方的脚步。校园的吵闹暂歇,他们收拾好行囊,去听田间地头的故事,去看乡土中的魅力,行李箱的滚轮压进泥土,他们说,要在土地里种出比西瓜更甜的故事。

七月的风裹挟着热忱吹向田野乡间,我校“三下乡”的热潮在各地基层涌动。20支社会实践团的348名师生,带着对乡土的向往与服务的赤诚,从校园出发,深入山西的23个县、88个村落与社区,累计服务时长达27325小时。他们围绕学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、爱国主义教育、中华文化传承、促进乡村振兴、服务基层群众、民族团结实践等8个重点领域,以青春之力扎根基层,用实际行动诠释责任,在广阔的乡村舞台上书写着属于青年的担当故事,为基层发展添砖加瓦。

第一幕 躬行纪:向下扎根 行动与需求同频共振

五维深耕红绿土 聚力激活乡动能

“石楼新征”乡村振兴促进团奔赴山西吕梁石楼县,团队以“红色铸魂、产业夯基、非遗守艺、文旅宣传、美育润心”五维深耕书写青春答卷。通过红军东征纪念馆沉浸式研学、党史档案梳理,让红色记忆可触可传;与返乡青年管护4亩辣椒田,产出8份聚焦IP打造、短视频营销、农旅融合的产业提案;实践陶艺拉坯、拍摄纪录片,推动非遗与校园美育融合;挖掘“红绿融合”资源,发布“石楼慢行记”打卡手册,构建青春化导览体系;开设非遗课堂惠及50余名儿童,联动晋中信息学院音乐资源转化爱心物资。他们以“五维联动”模式激活乡土资源,用青春担当为石楼乡村振兴注入可持续动能,为革命老区振兴实践贡献青年力量。

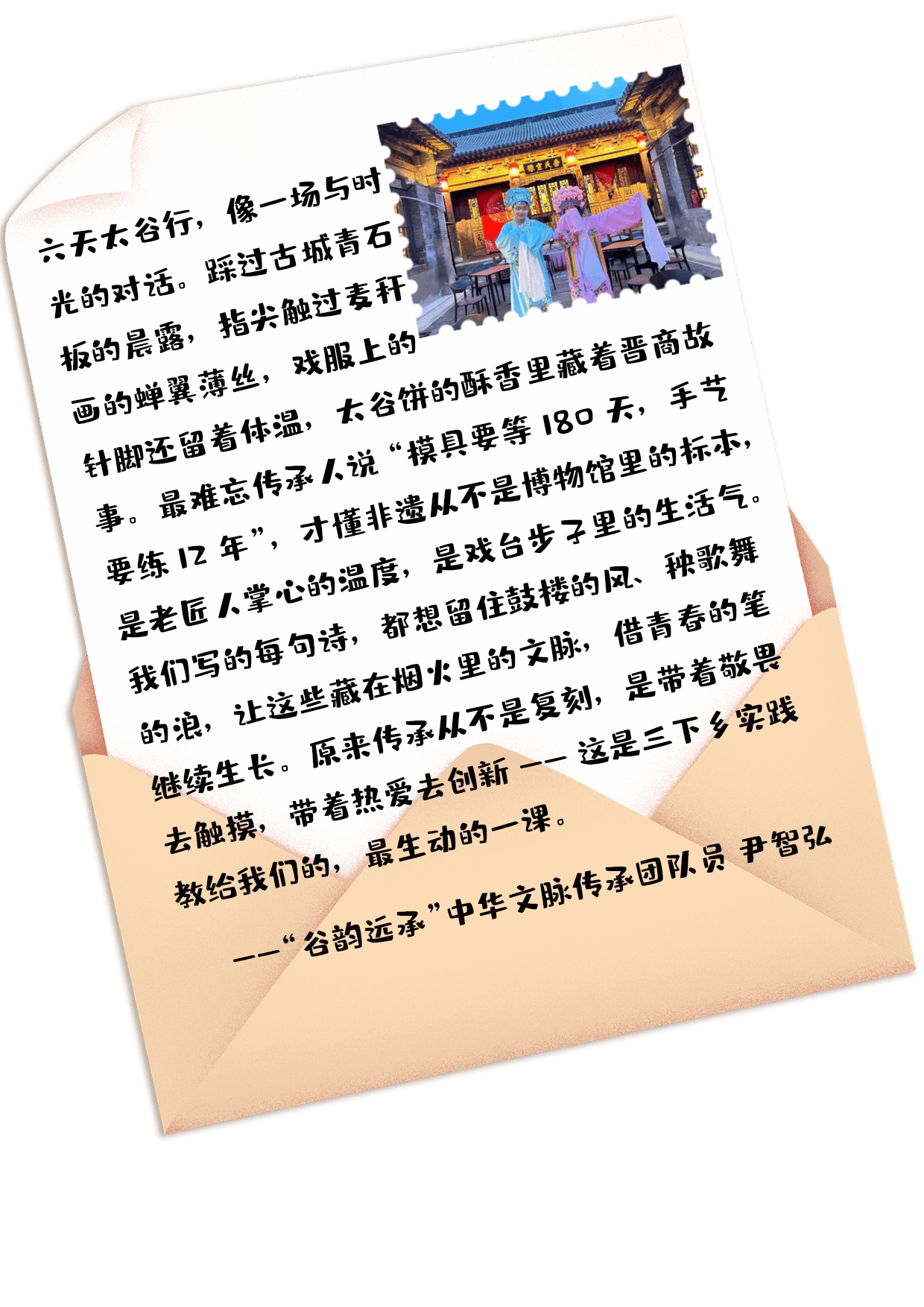

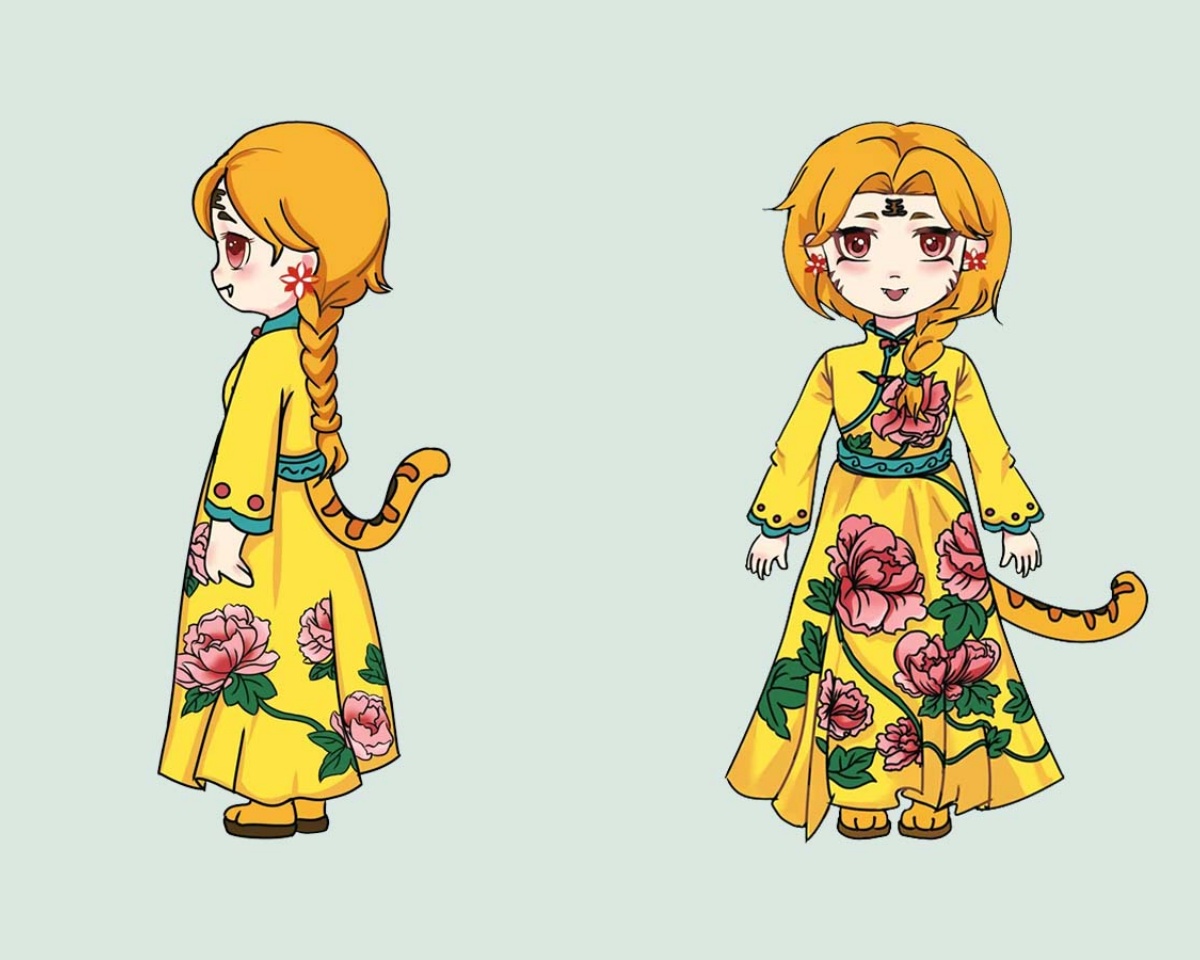

踏古巷承谷韵 执青春笔续文脉

“谷韵远承”中华文脉传承实践团肩负使命走进历史底蕴深厚的太谷古城,以“非遗寻访深度体验+创意写作诗意表达”为双翼开展实践。登临鼓楼、探访古寺,在建桃剧社体悟祁太秧歌的婉转坚守,于鑫炳记工坊感受太谷饼“三揉三醒”的时光匠心。他们身披戏服学秧歌,系统体验麦秆画技艺,参与范制葫芦劳作,深化传承认知。与此同时,积极策划短视频助秧歌传播,探索非遗可持续路径,在知行合一中守护民族根脉,为非遗活态传承播下青春文脉的种子。

十年轮作香飘云端 数字培训拓宽销路

“瓜陇云耕”直播助农乡村振兴促进团赴山西太谷小白乡开展实践活动。依托紧密的校地合作机制,团队在田间搭建直播间,挖掘“十年轮作”种植特色,以歌舞、美食制作等创意内容丰富“云端瓜市”“品瓜会”直播。同时培训瓜农直播技能,协助独立开播并拍摄纪实视频,累计观看超万人次,最高点赞破10万。他们实实在在地拓宽了西瓜销路,以可持续数字助农为乡村振兴注入青年智慧与数字动能。

美育劳育红教融合 童心铁火青春赋能

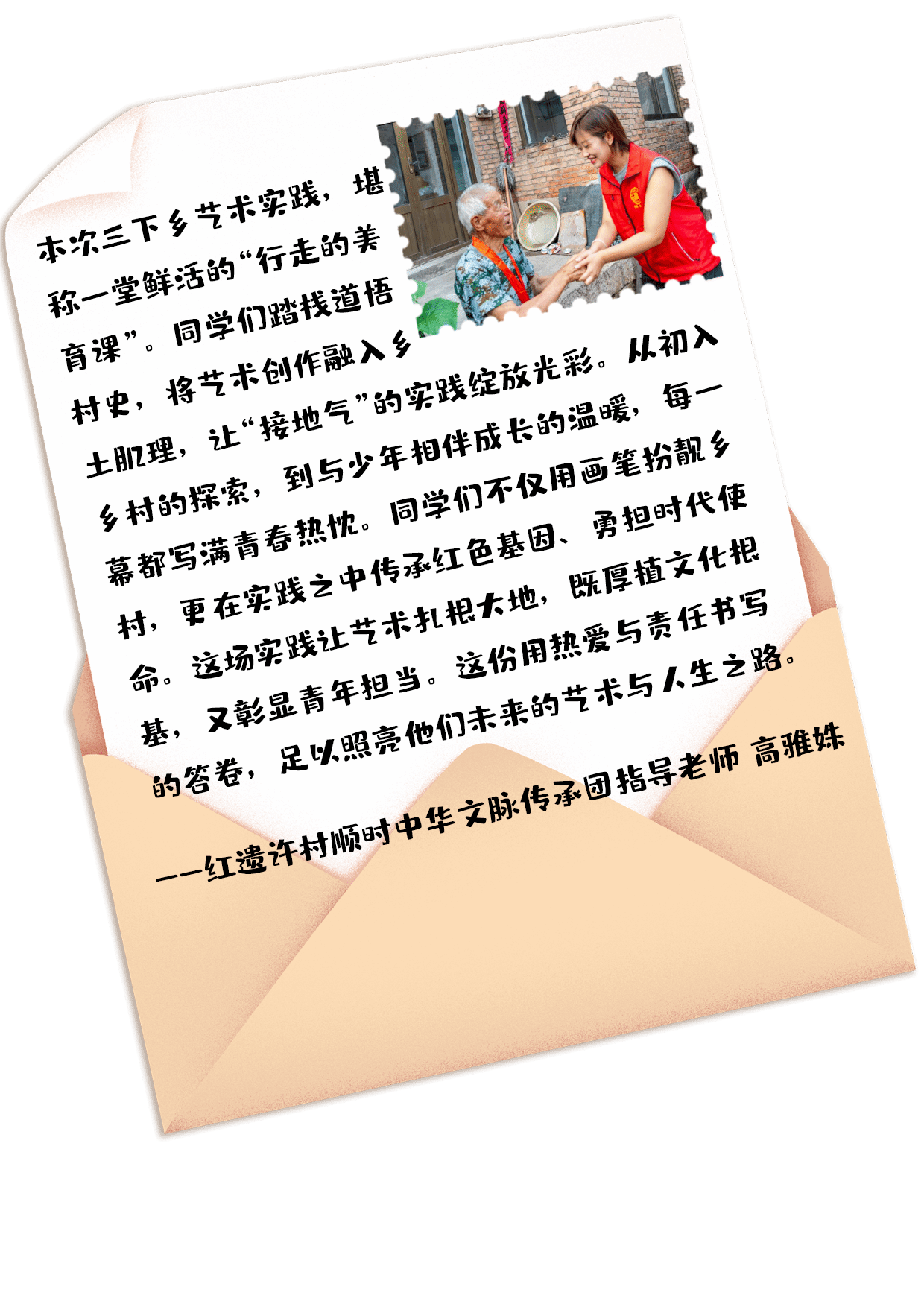

红遗许村顺时中华文脉传承团以“美育+劳育+红色教育”创新融合模式,为晋中乡村振兴添彩增效。团队用普通话唤醒古村记忆,以红色宣讲让革命精神鲜活;“童心筑梦”计划以艺术课程弥补乡村美育短板,深度体验“铁火流星”促非遗活态传承。5小时绘就露营基地墙绘,3天打造300米“石头画廊”,这一系列行动让古村文脉焕新、红色基因延续,更以艺术为乡村注入文旅活力,在乡村振兴的画卷上留下了青春赋能的鲜活印记。

翼城八日耕双线 校地同兴筑根基

“河”你同“兴”乡村振兴促进团扎根翼城8天,以“文化传承+乡村振兴”为主线深耕实践。前期精心部署对接,筑牢实践根基。活动期间,多线并进:禁毒科普守乡邻平安,电商直播助农拓销路,探非遗花馍花鼓,创“小翼”文创亮古城名片,建美育小屋播文化种子。乡村晚会上,校地共建实践基地揭牌,他们以青春之力,激活产业、焕活文化,为翼城振兴注入双向赋能的青春活力。

探水文护水库强根基 绘节水筑绿盾润民生

“e水滴”保护饮用水源绿色发展倡导团的实践之旅精彩纷呈。他们先赴山西水文基地,探寻降雨量检测与水文站功能奥秘,积累专业知识。而后深入郭堡等多座水库,清理垃圾、劝阻不文明行为并科普节水。不仅如此,还走进幼儿园、养老院,以绘画、宣讲等方式传递节水护水、饮水常识及急救知识。活动以专业检测、场景化科普、深度协作、实地宣传多元实践为特色,既锤炼团队责任担当,更让节水护水与水利安全理念深植人心,为水源地生态保护注入实践力量。

三课探脉两宣传韵 青春赋能乡兴梦圆

燕栖云宿乡村振兴促进团于7月4日-7月14日在山西昔阳开展“三下乡”实践,以“321+N”脉络深耕乡野。三场研学课堂深挖大寨精神、老街往事与文博底蕴,短片浏览超万次;两大宣传推出“昔阳印记”文创IP与3D云地图,让非遗与乡韵破圈传播;校地共建基地,非遗集市、农田认养让青春与乡土相融。线上线下矩阵播撒文化火种,青春笔墨晕染振兴画卷,既让昔阳文脉在传承中焕彩,更让奋斗之花在乡野间绽放新篇。

托管护航七彩成长 多元陪伴续写温情

“七彩假期·逐梦童行”社会服务践行团于7月5日-7月11日走进太谷青少年教育中心与职工子女托管所,以“文化铸魂、科学启智、陪伴护航乡村孩童七彩成长”为主题,用“互动教学+实践体验+学业辅导”的方式,铺展差异化学业帮扶、民族文化传承、红色教育的画卷,更借VR制作、物理实验等10余项活动播撒好奇。他们与孩童在互动中共赴成长,后续将以多元形式让陪伴的温暖延续,守护乡村孩童的七彩时光。

推广安全探索红韵 悦动乡镇共建发展

“毣”光同尘社会服务践行团赴榆社县开展实践活动,以幽默情景剧创新防溺水、防电诈安全教育,将知识送至乡间湖畔;携手榆社青年志愿者协会共建服务基地,搭建长效服务平台;七七事变88周年之际走进纪念馆,重温入党誓词传承红色基因;深挖老兵、救人英雄等平凡人故事传递奋进力量,通过戏曲脸谱绘制、中药画创作等活动让非遗与乡土温情交融;聚焦运行30年的8171次绿皮小火车,见证老区民生烟火与幸福传递。这融合安全科普、红色教育、文化赋能的实践,让安全意识与人文关怀在乡村落地生根,为乡村振兴注入源源不断的蓬勃动力。

文传科创生态绘 家韵同心情联结

禾下梦之队乡村振兴促进团赴山西省晋中市榆次区西长寿村围绕文化传承(Bequeathing)、科技助农(Innovating)、生态美化(Anesthetizing)、劳动助农(Nurturing)四个板块,以实干赋能乡村发展。跨学科协作精准对接乡村痛点,实现“专业知识+乡村需求”高效衔接。“家”文化贯穿始终,队员以“村里人”身份同吃同住同劳动,共庆丰收节、过集体生日构建深厚情感联结。“播种-收获”闭环实践深化认知,非遗文创制作、农耕体验让文化焕发新生。“文化+科技+卫生”模式的落地见效,将持续推广让更多乡村受益。

探源古韵襄垣承文脉 赋能非遗科技践青春

“信火襄传”乡村振兴促进团在襄垣的七天,深切感受到科技与人文的共舞。智慧大棚让“面朝黄土”变成“指尖耕耘”,物联网重塑养殖生态,这些变革不仅提升效率,更让传统农耕有了与现代对话的底气。“段爱平们”以生命丈量奉献,“王志飞们”用创新重构乡土,足以见得振兴的核心是精神的传承与青春的接力。直播带货让小米香飘云端,仙堂山宣传册用青春笔触定格山水诗意。当传统遇见创新,红色基因碰撞数字浪潮,乡村振兴正以科技、人文与青春的三重变奏,奏响泥土里生长的春天。

传薪火以文化浸润 践初心促乡野振兴

青年之声乡村振兴促进团以“文化浸润童心,陪伴护航成长”为主题在太谷区开展实践。他们通过“民族服饰创意绘”“夸夸我的家乡”“手绘帆布包”等活动,将文化认知、艺术启蒙与学业帮扶融合,既让孩童在56个民族服饰图鉴中感受“多元一体”的魅力,又通过“守护家园金点子”讨论强化责任意识。实践以“活动体验+互动教学+一对一辅导”模式,搭建创意表达平台,推广错题本、思维导图等学习方法,让知识传递与文化传承并重。文化基因的传承,志愿精神的生长,青年与乡土的双向奔赴,共同勾勒出青春助力乡村振兴最温暖的注脚。

探源守艺承文脉 科技助农筑同心

“‘英语+’遇见美丽中国”中华文脉传承团以文化为脉,在襄汾大地书写文明传承的青春践行。探源陶寺文明、触摸丁村先民智慧,让中华文明脉络在代际触摸中清晰;向非遗匠人学习扎染新色、砖雕活史,让传统技艺成为流动的文化密码;参观辣椒厂智能升级、蒜片车间科技赋能,感受传统产业在乡村振兴中的创新蜕变;银龄帮扶不仅跨越数字鸿沟,更让“永远跟党走”的信仰在青年心中生根。当刻刀下的历史遇见车间里的科技,大家读懂了文化传承最深层的意义:让传统在当下焕发新生,让青年在乡土中成长,让文明在互动中永续。

数字网罗乡村事 红色浸润少年心

“达灵”乡村振兴促进团以“数字赋能+文化浸润+产业支撑”为脉络,在灵丘东河南镇开展实践。他们通过“一屏知全域、一网管全局”智慧系统创新基层治理,以智能手环守护孤寡老人;在平型关大捷纪念馆重温“不畏强敌、敢于胜利”的红色精神,于红军小学感悟“红色基因”立德树人;以非遗扎染课堂播种文化火种,借“非遗+产业”模式激活百年花灯技艺;调研“国家十四五”肥水循环工程,直播展示有机农业“变废为宝”科技。他们为乡村振兴提供了“科技赋能、文化浸润、产业支撑”的鲜活样本,彰显新时代青年将个人理想融入国家战略的使命担当。

产业赋能探全链模式 文化铸魂访非遗根基

“太行青年乡村振兴促进团”赴山西省乡宁县,开展“产业+文化双赋能”主题实践。目光聚焦产业振兴,调研戎子酒庄全链条发展模式,探索“三生融合”路径;深耕文化传承,走访紫砂陶小镇、塔尔坡古村落等非遗基地,推动“非遗+产业”活化创新。通过沉浸式体验、直播助农等现代形式,实现青年角色从旁观者到参与者的转变。活动形成调研报告,获政府与群众高度认可,为乡村振兴提供可复制样本,以青年视角创新传播模式,助力非遗保护与地方经济协同共进,为乡村振兴注入青春活力。

街舞传薪浸润红韵 城乡协奏共谱新篇

“启舞计划”社会服务践行团赴多地校区与乡镇,开展“街舞文化传播+全龄段互动”主题实践。聚焦文化普及,走进不同场所教学展示街舞,培训志愿者提升专业能力;深耕城乡融合,走进红色地区融合历史与新兴文化,通过路演等形式拉近街舞与大众距离。借助趣味教学、奖励激励等多元方式,实现从文化传播者到情感连接者的转变。活动收获显著成效,让孩子们增强自信、大众了解街舞,为打破城乡街舞壁垒提供实践经验,以青春力量推动街舞文化普及,为城乡文化交融注入新活力。

红忆匠心凝乡韵 青春聚力助振兴

“淬力同行・乡遇金谷”乡村振兴促进团赴山西省晋中市太谷区范村镇,开展为期7天的“淬商赋能,助力太谷新发展”实践活动。围绕专业赋能、多维服务、文化传承等核心理念,以“调研-实践-传播”三阶模式,开展“七个一”乡野纪实活动,涵盖红色探访、助农实践、非遗体验、惠民服务等多方面内容。活动成果丰硕:拍摄乡村“一百个笑脸”,构建乡村发展服务体系,相关宣传获多家媒体报道。团队以商科知识赋能乡村振兴,深化青年“三农”认知,搭建高校与乡村互动桥梁,见证青春与乡村的双向奔赴。

专业筑梦健康乡土 青春续航振兴新篇

“健康π乡村振兴社会实践团”响应“健康中国2030”战略,立足大健康相关专业特色,依托山西省生态环境厅专项项目,聚焦乡村健康问题,助力重塑健康生活方式。团队以太谷区为中心,深入乡村、社区及食品企业等实践基地,开展系列实践活动,旨在破解乡村健康服务难题,推动健康理念与产业发展融合。

团队打造多场景沉浸式健康传播模式,紧扣“健康赋能乡土”主线。在田间将健康科普融入劳作与直播,在社区通过趣味互动传递健康知识,在老字号企业解码健康密码并注入新想法。活动拒绝悬浮,让健康理念扎根基层,既为乡村健康建设与产业发展注入青春动能,也让队员在实践中读懂专业价值,书写健康助力振兴的篇章。

青春赋能偏关行 多维实践助振兴

“青”系偏关乡村振兴促进团在偏关县围绕红色传承、文旅宣传、助农增收与校地共建四大方向精准发力,团队深入烈士陵园缅怀英烈,探访梁雷、李林烈士故居,采访守陵老人与老党员,拍摄微纪录片传承红色基因;聚焦老牛湾村文旅宣传痛点,制作原生态宣传片、设计折页海报并制定推广方案,打造乡村“青春名片”;化身“乡村主播”依托乡村e镇平台直播带货,1.5小时吸引1400余人观看、收获3.3万点赞,助力糜米、海红果等特色农产品拓宽销路;与共青团偏关县委共建“大学生社会实践基地”,构建长效合作机制,引导青年深度服务乡村,以青春之力激活乡村发展动能。

匠铸玛钢焕新彩 智启农兴赋新能

匠铸玛钢·智启农兴乡村振兴促进团以“工科专业特色”“新媒体运营及宣传”为依托,团队围绕“匠铸玛钢·智启农兴”主题,通过实地调研、与企业技术专家交流、参与玛钢生产关键环节、为村民普及科技卫生知识等方式,深入了解玛钢产业在乡村振兴中的作用及乡村实际需求。活动以“‘玛’上启程,集结奔赴调研”等七大篇章展开,引导青年深入企业一线,助力传统产业转型升级,为乡村产业宣传推广与创新发展注入活力。此次活动获多家媒体关注,团队以实际行动展现青春担当,为乡村振兴贡献力量,也让成员在实践中成长,明晰智能时代发展方向。

第二幕 感悟录:足印心声 镌刻成长年轮

在“三下乡”的实践版图中,青春的足迹遍布每一个角落,那些藏在实践细节里的心声弥足珍贵——志愿者们在田间地头中读懂劳动的重量,指导老师们在师生协作中看见学生的成长,服务对象们在真情互动的中里感受帮扶的暖意。不同的视角,同样的真挚,让我们一同聆听这场实践里的真挚心声。

志愿者:破茧跃乡途

参与者:乡行见蜕变

指导老师:田埂望苗青

第三幕 闪光谱:因地制宜 点燃模式新引擎

校地共建长效合作 驱动基层发展共赢

本次三下乡实践活动在校地共建方面持续深化,通过新建、巩固20个实践基地,进一步夯实了校地合作的基础,也成为学生深入基层、了解社会的重要窗口,更为当地引入高校资源、推动发展搭建了长效平台,让校地联动从短期实践走向长期共赢。例如远景学院的“谷韵远承”中华文脉传承实践团,深入太谷古城,与当地建桃剧社、鑫炳记工坊、麦秆画传习所等建立紧密合作,为非遗传承实践搭建了坚实的校地联动平台;榆社青年志愿者协会与我校“毣”光同尘社会服务践行团共同举行共建基地揭牌仪式,新建了实践基地为校地在志愿服务领域的深入合作搭建了长效平台;燕栖云宿乡村振兴促进团与昔阳县李家庄乡人民政府协同,推进校地实践,建立了校地共建志愿服务基地,与当地相关机构形成了紧密的合作联动,推动校地融合成果浸润乡村,进一步巩固了校地协作的基础。

实践成果落地生根 双轮赋能多维惠民

三下乡实践活动重视成果转化落地,活动不仅设立公益基金,为乡村教育、产业发展等提供精准扶持,更积极探索“实践+市场”的模式,通过助农直播等形式,将当地的特色农产品推向更广阔的市场。例如“石楼新征”乡村振兴促进团产出8份产业提案聚焦“石楼辣小子”IP打造等,助力当地创业项目发展,还通过“万物‘声’长”计划将高校音乐活动资源转化为爱心物资;“禾下梦”之队乡村振兴促进团,通过“银发课堂”帮助20余名老人跨越数字鸿沟,非遗文创产品和丰收节活动让农耕文化焕发新生,血压测量、中药香囊制作等健康服务惠及50余村民;“瓜陇云耕”直播助农乡村振兴促进团,通过助农直播带动小白乡西瓜销售,单场直播点赞量破10万,有效提升农产品知名度与销量,切实助力农户增收;多场直播累计带动当地增收显著,真正让实践成果转化为看得见、摸得着的民生效益。

专业引领实践 特色扎根一线

各学院结合专业特色定制实践内容,让专业引领作用在活动中得到充分彰显。例如商务英语学院“‘英语+’遇见美丽中国”中华文脉传承团发挥商务英语专业优势,在列车即兴外语课、夏令营英语互动等活动中,以“英语+文化”模式助力文化国际传播,用专业能力为文脉传承注入新动能;健康π乡村振兴社会实践团发挥食品营养、健康管理等专业优势,以现摘蔬果为教具讲解营养知识,在社区传授中医养生技能,解码老字号健康密码;艺术传媒学院红遗许村顺时中华文脉传承团,发挥艺术专业特色,通过手绘打卡墙、石头画廊等大型艺术创作扮靓乡村,以专业能力赋能乡村颜值提升与文化传播,将专业知识转化为接地气的服务实践。

跨学科破壁协同 融合创新解疑难

多支实践团队打破专业壁垒,实现跨学科融合,为解决复杂问题提供了创新路径,组建了涵盖多个学科的队伍。面对乡村治理、产业升级等综合性难题,团队成员跨界协作,从不同学科视角提出解决方案,形成协同效应,有效破解了一系列难以应对的复杂挑战。例如“禾下梦”之队乡村振兴促进团整合各学科专业力量,针对乡村数字鸿沟、文化传承乏力、生态美化不足等痛点精准施策,实现“专业知识+乡村需求”高效对接;太行青年乡村振兴促进团,以“美育+劳育+红色教育”融合模式为核心,团队成员在文化宣讲、艺术创作、红色研学、儿童美育等环节协同合作,整合多领域力量服务乡村发展,让“科技+文化+卫生”的实践模式在更多乡村落地开花。

科技助力提效 数字创新兴产

各团队通过科技赋能让活动焕发时代活力,运用大数据分析等技术对乡村产业现状、民生需求进行精准定位,为服务提供科技支撑。例如“信火襄传”乡村振兴促进团的智慧大棚的远程监控、物联网鸡棚的自动调节系统等科技手段提升农业生产效率,助农直播等新媒体技术拓宽农产品销售渠道;燕栖云宿乡村振兴促进团,借助3D视频、数字3D技术打造3D云地图与720°全景线上游览平台,创新文旅宣传模式,突破时空限制扩大文化传播范围。真正让科技真正成为乡村振兴的“加速器”。

第四幕 传播志:镜头聚焦 记录基层故事

据悉,本期暑假社会实践活动受到实践单位与乡镇高度评价,累计发表401篇媒体报道,含国家级报道37篇,省级报道41篇,地方性报道22篇,受到人民日报、学习强国、央广网、中青校园、中国教育品牌网、中国大学生在线、山西青年报、网易新闻、黄河新闻网、今日头条、搜狐网等30余家主流媒体宣传报道,信院学子以实干诠释担当,在实践中书写了青春服务社会的生动篇章。

此次“三下乡”活动虽已画上句号,但青春的力量在乡土间的回响从未停歇。348名师生用脚步丈量大地,以实干践行使命,不仅为山西各地的基层发展带去了实实在在的帮助,更在实践中锤炼了服务社会的本领。未来,我校将继续以“三下乡”活动为纽带,引导更多青年学子扎根中国大地,把青春梦想融入国家发展大局,让青春之花在基层绽放得更加绚烂。

撰稿:杨 洋 靳雅茹

供稿:青年志愿者联合会

摄影:各“三下乡”实践团队 青年志愿者联合会