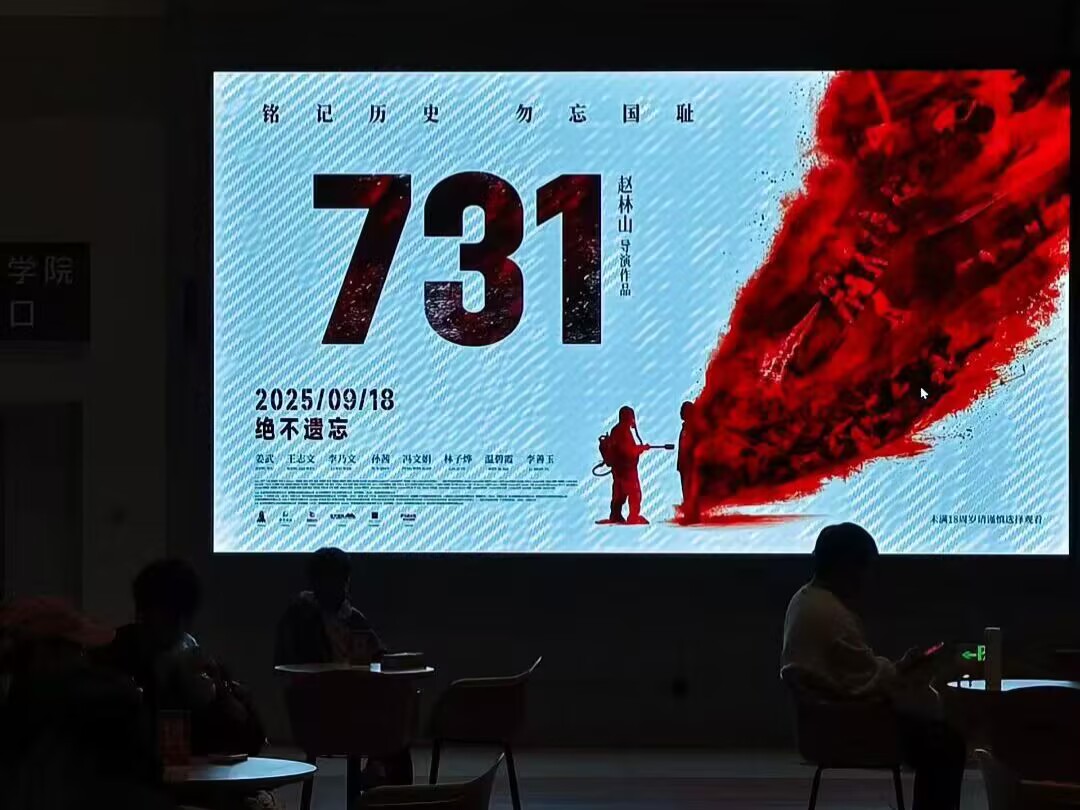

9月19日下午,校团委组织校院两级团干、学生会骨干集体观看电影《731》。晋中信息学院党委书记张存伟、常务副校长刘正国与320名师生共同参与此次观影活动,在重温历史伤痛中传承爱国主义精神,在思想碰撞中明确青春使命担当。这不仅是一次观影,更是一场直击灵魂的爱国主义教育,是共青团发挥思想引领作用,引导青年学子在历史与现实的碰撞中探寻青春价值与使命的生动实践。

那些不能忘却的血色过往

电影《731》冷酷的镜头将我们拉回那个骇人听闻的时代。影院内鸦雀无声,只有沉重的呼吸声与偶尔压抑的啜泣。银幕上,城市街道冷寂萧瑟,房屋倾颓,百姓流离失所,他们眼中的恐惧与绝望,像一根根尖刺,扎进每一位观影师生的心里。侵略者的铁蹄仿佛正从历史中踏来,肆意践踏着我们的心灵。冰冷数字的背后,是无数同胞鲜活生命的逝去;惨无人道的实验细节,让许多同学不忍地别过头去,用手掩住了嘴。这不是虚构的故事,这是我们民族历史上无法抹平的伤疤,它时刻警醒着我们:落后就要挨打,吾辈当自强。

绝境中的尊严与呐喊

即便身处绝境,我们的先辈也从未放弃对尊严的坚守。影片中,受难者用坚定的眼神、愤怒的言语,表达对侵略者的蔑视。有人在酷刑中依然高喊爱国口号,声音虽因痛苦而微弱,却在寂静的影院里显得铿锵有力,那是民族气节的最强音。这一刻,前排传来清晰的哽咽声,有老师默默摘下眼镜,擦拭着眼角,那是对先辈们的敬仰与感动。

爱国主义教育从来不是空洞的口号,而是源于历史认知的情感共鸣与理性认同。《731》借助真实而残酷的电影语言,让我们直面民族苦难、缅怀逝去的生命,也唤醒了深植于心的民族情感。

青春担当书写爱国新篇

“你若记得,我便活过。”简单的话语,却道尽铭记历史的意义。真正的爱国主义,不只是在回望历史时愤慨激昂,更在于面向未来的实际行动和持续奋斗。电影《731》清晰地警示我们:科技落后就会挨打,精神涣散就会受欺。

这堂别开生面的“视听思政课”,让新时代青年深刻认识到铭记历史的重要性。同学们表示,要从历史中汲取奋进力量,把爱国之情、强国之志转化为刻苦学习、努力成才、报效祖国的实际行动,牢记“国之大者”,勇担民族复兴重任。

此次观影活动是校团委深化青年学生思想政治教育的系列活动之一,它不仅是一堂深刻的历史课,更是一堂鲜活的爱国主义教育课。校团委将持续创新形式载体,丰富教育内容,团结带领广大青年赓续红色血脉、坚定理想信念、厚植家国情怀、勇担时代使命,以实际行动践行“请党放心,强国有我”的青春誓言。

学生感悟:

“看完《731》,影院灯光亮起时,一种刺骨的寒意仍萦绕不去。这部电影并非为了渲染仇恨,而是一次必要的集体记忆唤醒。它提醒我们,人性的黑暗面从未远离,唯有直面历史、铭记教训,才能避免重蹈覆辙。在和平年代的今天,我们更应珍视生命的尊严与价值,拒绝任何形式的非人道行为。历史不会因时间流逝而褪色,真正的反思是对逝者最好的告慰。”

——校学生会 王英杰

“铭记,是对历史最深的敬畏。观看《731》的过程,是一场直面历史黑暗、内心被强烈震撼的历程。冰冷的实验台、受害者痛苦的嘶吼、侵略者漠然的眼神……这些画面是刻在民族记忆里的伤痕。它让我深刻意识到,历史的意义,不在于让我们记住仇恨,而在于教会我们如何守护未来。”

——团委学生组织 范子涵

“观看电影《731》时,银幕上日军731部队的暴行令人窒息,让我深刻认识到“落后就要挨打”的沉重分量。艺术不应只追求美感,更要成为铭记历史的载体。我们手握镜头、画笔与文字,便该用作品还原真相,让更多人知晓这段不能遗忘的过往——不是为了延续仇恨,而是为了以史为鉴,守护和平。”

——艺术传媒学院 马培源

“影片没有刻意渲染血腥,却用冷静的镜头语言,将侵华日军731部队在哈尔滨平房区犯下的反人类罪行赤裸裸地展现在眼前。最让我震撼的,不是罪行本身的残酷,而是受害者面对绝望时的人性光辉——有人在酷刑中坚守尊严,有人拼尽全力留下罪证,他们用生命对抗黑暗的模样,让“民族脊梁”四个字有了具象的意义。”

——上河书院 赵维晨

撰稿:杨丹韶

摄影:团委影视工作室

供稿:团委宣传部