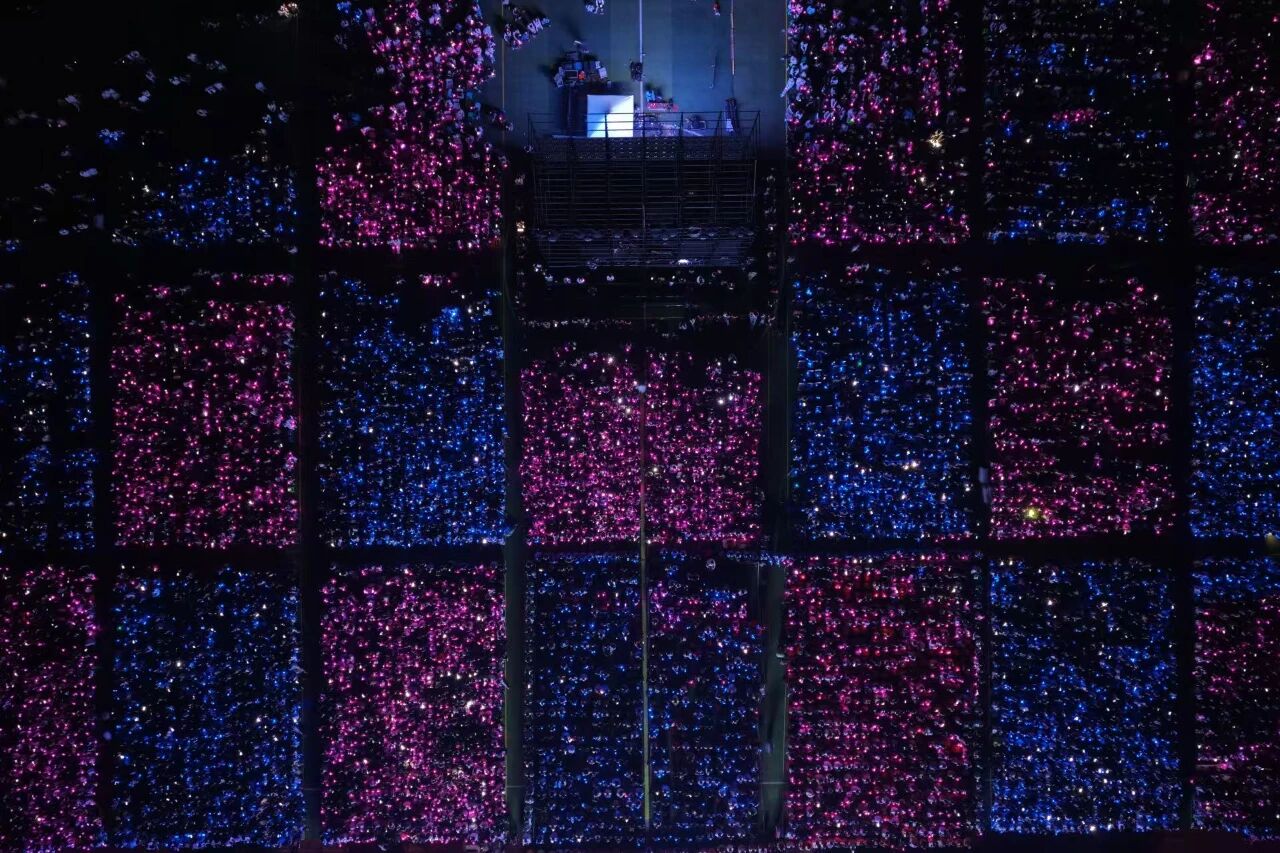

9月24日晚上,乌马河畔的校园操场上,近两万名师生共同举起手臂,在空中击掌,这不是节目环节,而是晚会主题“High-Five”最真实的呼应。一场由我校师生自主策划、排演、组织的迎新晚会暨校园摇滚音乐节开幕式,在这一刻达到高潮。当所有观众目光汇聚在舞台上的耀眼瞬间时,在幕后还有一群怀抱赤诚的伙伴,用无言的守护与付出共同完成了这场最热烈的“High-Five”。

用上千次卡点保证晚会精准调度

从一纸策划案到星光璀璨的舞台,导演组走过了六十多个不眠之夜。总导演牛子龙手里那本已被翻至起皱的流程册,记录着数百个小时、上千次卡点的细节打磨。“每一个转场、每一束光,甚至每个演员的站位,都要精确到秒。”晚会前一晚彩排至凌晨三点,他仍在与灯光组确认每一个Cue点的精确秒数。导演组成员们与各节目团队反复沟通,从音乐节奏到灯光配合,从演员走位到情绪调动,他们用严谨的逻辑编织起一张无形的安全网。那些被写满又擦去的白板、冷掉又续上的咖啡,都是这场青春仪式能够完美绽放的最好见证。

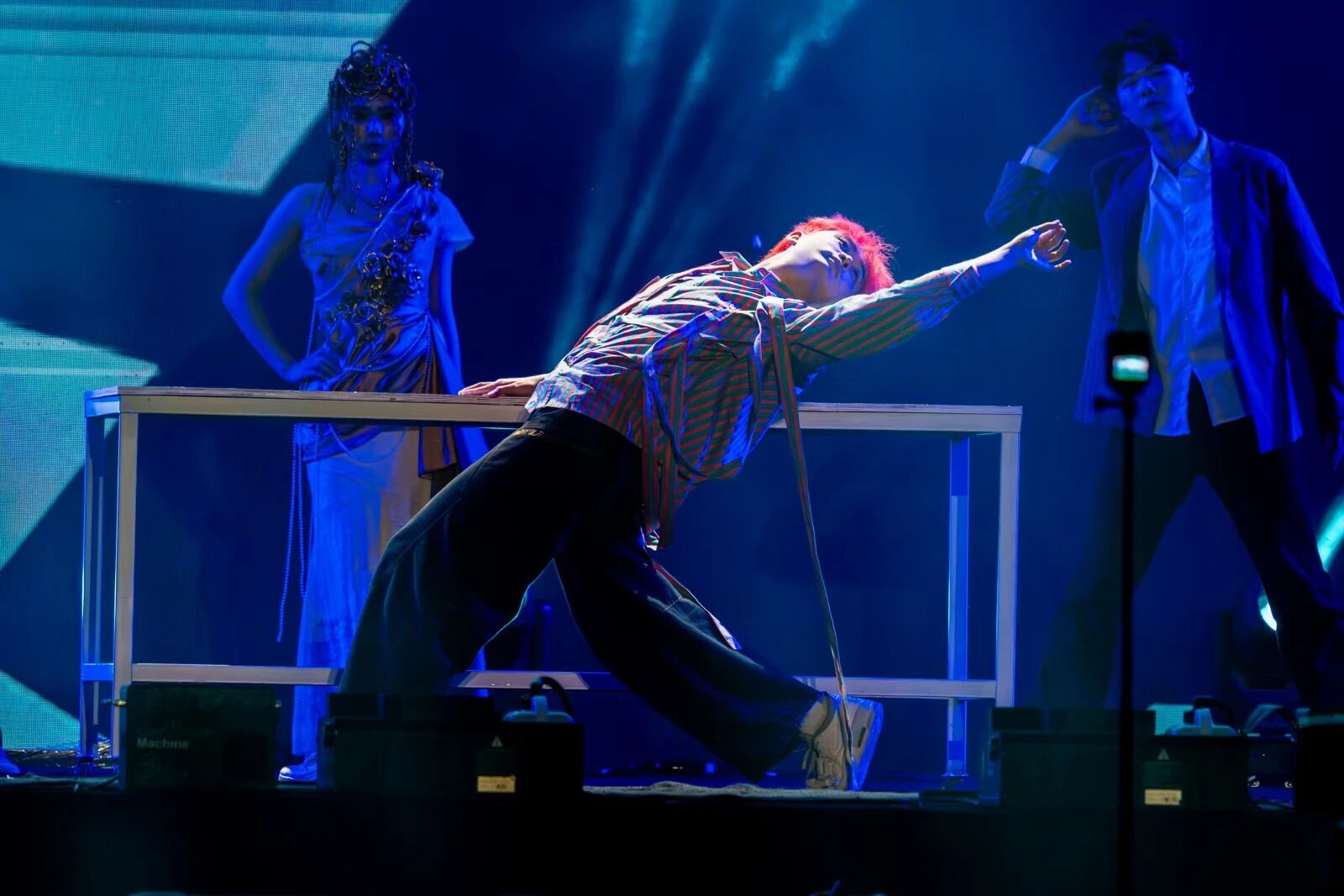

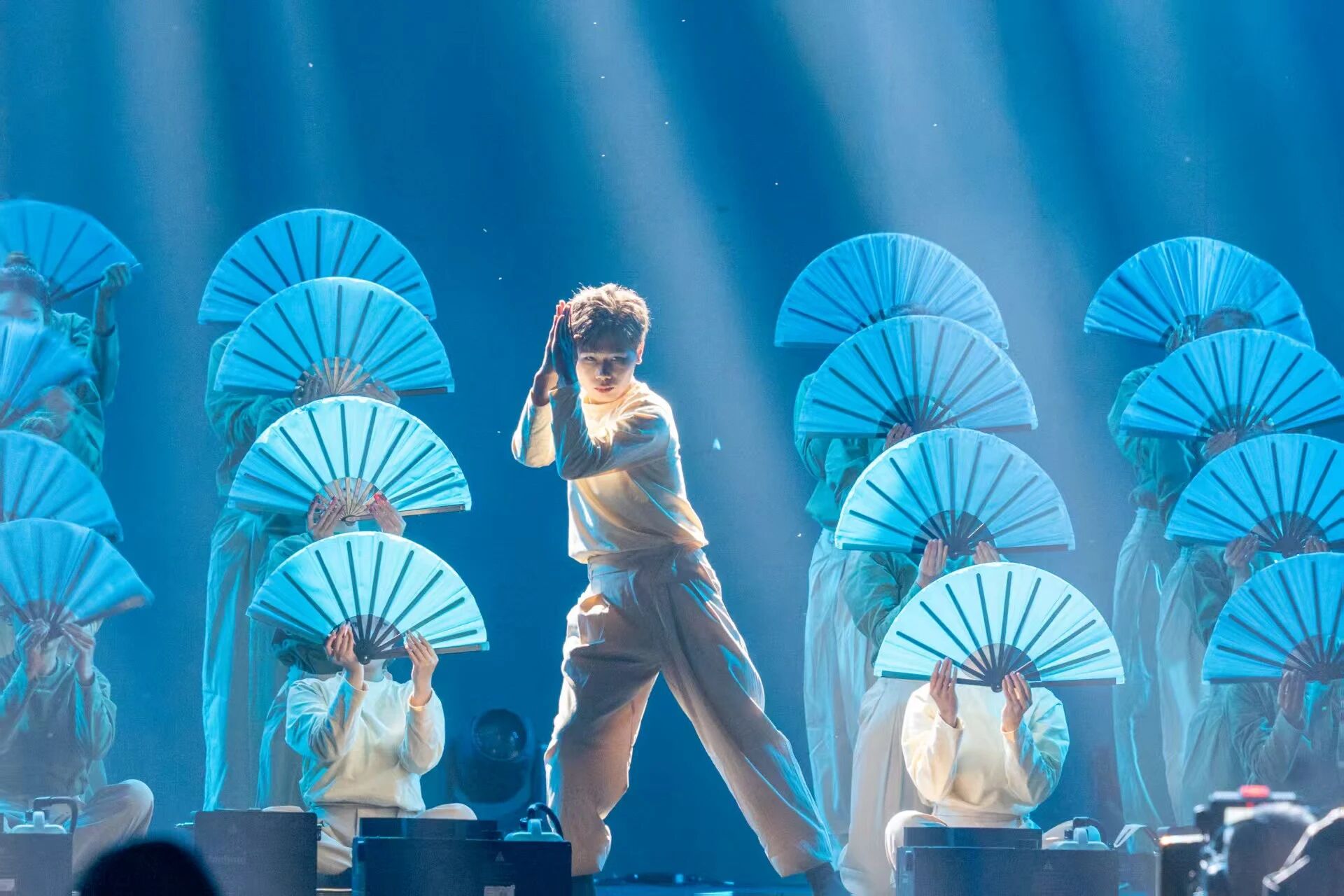

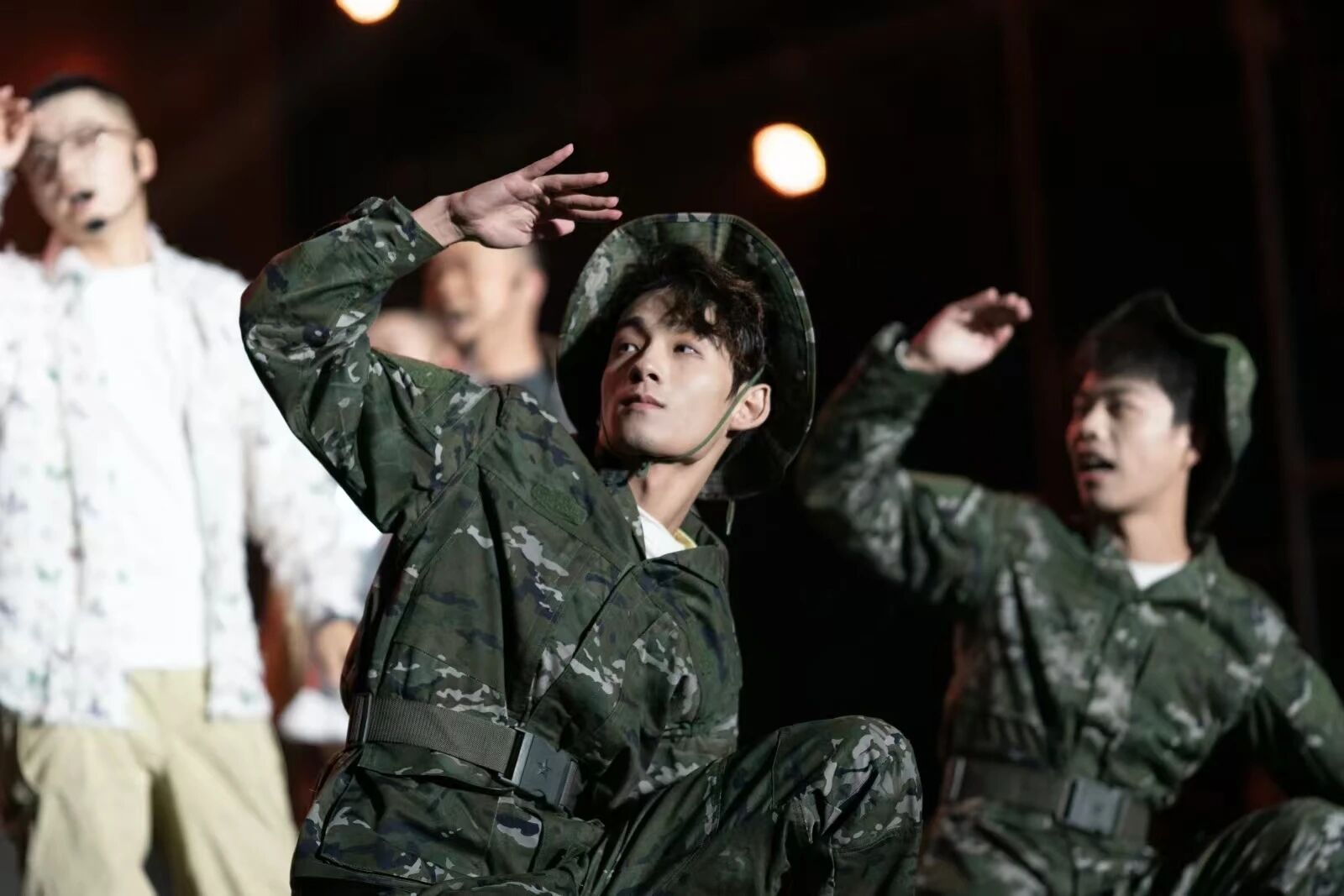

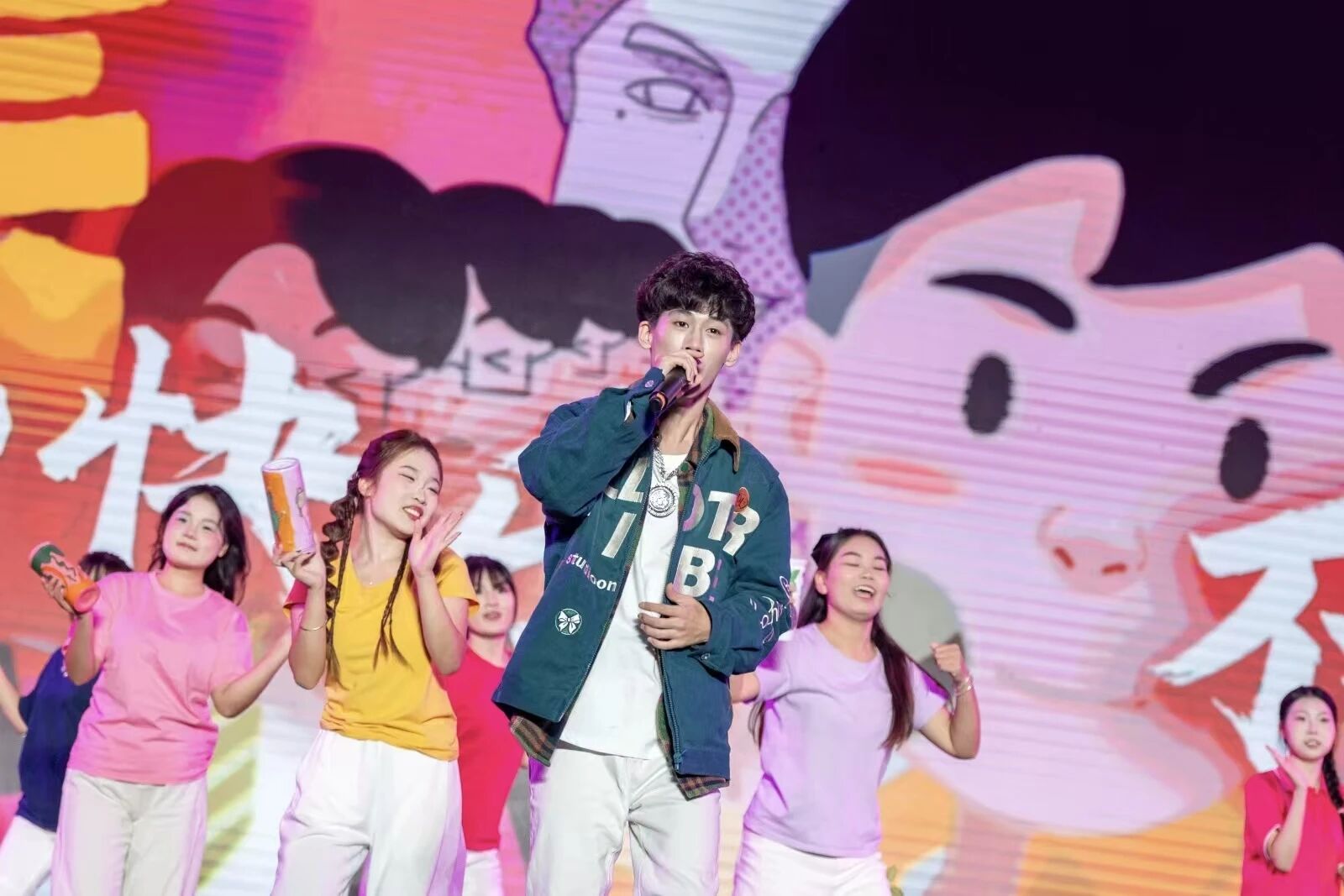

在上百次排练中静待舞台绽放

当灯光亮起,表演者们瞬间切换至最佳状态。舞蹈演员裙摆扬起的弧度里,藏着无数次排练时滴落的汗水;歌手每一个精准的转音,都经过深夜琴房的反复打磨。“前几天排练不小心崴了脚,当时特别怕上不了台。”一位刚跳完舞的同学揉着脚踝,脸上却洋溢着笑容,“但站在台上看到新生们跟着节拍鼓掌的那一刻,突然觉得所有反复抠动作的深夜都有了意义。”后台候场区,有人对镜整理妆容,有人轻声默念台词,即便手心因紧张微微出汗,登台时的笑容依旧灿烂如初。他们用身体诉说故事,用热情点燃舞台,为阿信师生献上最真诚的见面礼。

以上万次快门定格青春瞬间

当舞台灯光为新生点亮初见时的惊喜,另一群人正默默将晚会的每一份精彩转化为可触摸的记忆。团委美宣工作室的师生提前半个月便开启“创意攻坚”,节目单上的每一个图案、每一种颜色都经过反复修改,只为更加贴合晚会主题。大学生记者团的同学穿梭于彩排与现场之间,仔细记录每个节目的幕后故事、每位演员的动人细节。“哪个节目有特殊意义,哪个新生演员有动人故事,甚至连舞台道具的小细节都不能放过。”新媒体中心的同学为了捕捉完美镜头,扛着相机在会场各个角落奔走,为了全景爬到观众席最后一排,为特写蹲守在舞台边缘。他们虽未站上聚光灯,却用文字、图像与设计,让那个夜晚的炽热持续流淌在每个人的记忆里。

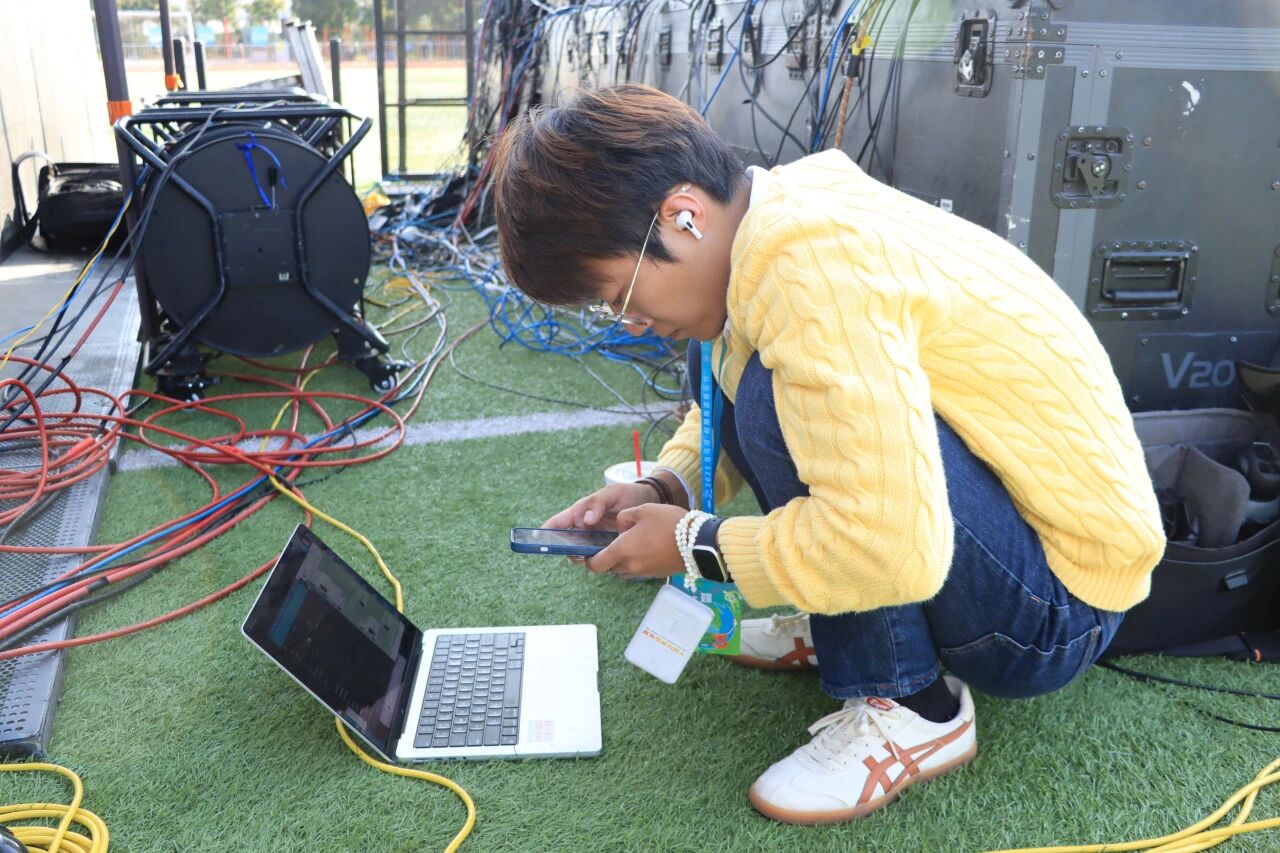

用数百次调试实现零秒差配合

舞台背后,负责对接灯光、音响、大屏的师生团队默默构筑着晚会的“地基”。负责音响调试的同学拿着测试麦走遍舞台每个角落,“每个节目需要的音效不一样,合唱要突出层次感,独唱要保证人声通透,必须一遍遍试。”对接灯光的同学则需要根据每个节目的节奏和情绪,逐一设定灯位的角度、颜色与亮度,不断在控台与观众席间往返,只为找到最能打动人心的那一束光。大屏组为保障画面流畅,提前将节目素材反复测试多遍。这些看似琐碎的工作,却是整场晚会顺利运行的基石,他们用专业与耐心,为这场盛会铺就了最坚实的技术底色。

以三百万步数守护万人青春现场

晚会尚未开始,身着红马甲的志愿者已如一道道流动的星光,悄然散布在操场的各个角落。他们弓着腰反复检查座椅间距,蹲在地上粘贴位置区域标识,举着对讲机核对荧光棒等观众物资。“有位校友着急地四处张望,我小跑过去问清情况,带他找到座位时,他一句‘谢谢学妹,辛苦了’,让我一下子就不觉得累了。”一位嗓音已有些微哑的志愿者这样说道,她的眼神依然明亮。从下午五点开始协调两万多人有序入场,到及时处理突发事件、清理场地杂物,他们的身影总在需要时悄然出现,默默填补每一个可能出现的间隙,志愿者用人均1万步的热情,为整场晚会构筑起一道温暖而可靠的后勤防线。

当晚会落幕,灯光渐暗,那些深藏在指缝里的胶痕、回荡在耳边的余响和并肩作战后的默契笑容,汇聚成比任何音符都更悠长的回响。这场晚会的真正魅力,不仅在于台前的璀璨,更在于幕后每一个默默无闻的坐标,共同定位了这场关于青春与梦想的盛大狂欢。正如“High-Five”不仅是击掌相庆,更是幕后与台前、付出与收获、梦想与现实之间的温暖呼应。他们不曾被掌声包围,却用沉默的精准托举起整片星空,他们就像点点星光,以自身的温暖和微光点亮每一名新生在阿信的“青春初体验”。

撰稿:岳诗雅 郝启越 张锦瑜

摄影:团委影视工作室 新媒体中心

供稿:团委融媒体工作室