【编者按】“微光”专栏聚焦普通学生成长故事,通过访谈形式引导学生讲述自己在学校的成长与改变,在报道中我们更关心那些在平凡日常中默默努力、不断进步的普通同学,他们或许没有耀眼的光环,但他们的经历同样充满启发性和感染力,希望通过这个专栏,能够激发更多同学的思考——关于梦想、关于未来、关于自我价值的实现,也希望大家在阅读这些故事时,不仅能看到他人的成长轨迹,更能从中汲取力量,勇敢地追求自己的目标,不断突破自我限制,成为更好的自己。

食品实验室的电子秤精准到0.1克,指尖花工艺社的绣绷上针脚间距不足1厘米——在晋中信息学院,张宸玮的这两个“战场”看似毫不相干,却共同勾勒出她的成长轨迹。她是手持移液管的食品专业学子,也是玩转针线黏土的社团社长;是带领普通社团逆袭“十佳社团”的领航者,更是在辩论、器乐赛场切换自如的多面手。从初入校园时只会凭热爱创作的新手,到如今用专业思维统筹全局的能力者,她的故事,藏着让兴趣落地、让热爱发光的成长密码。

把实验室的严谨刻进手工匠心

刚加入指尖花工艺社时,张宸玮和其他手工爱好者一样——凭着一腔热爱创作,作品虽有创意却难免粗糙,物料浪费、尺寸偏差是常有的事。彼时的她,还未意识到食品专业的思维习惯,会成为她手工创作与社团管理的“独门秘籍”。

真正的转变始于大二接任社长。面对社团活动成本高、作品质量不稳定的问题,她试着将食品实验中的“精准思维”迁移过来。食品专业的实验要求“克克计较”,试剂称量误差不能超过0.1克,这种习惯被她直接用到手工物料筹备中:黏土按克称重分装,确保每位社员用量均等;金箔按张计数,避免随意取用造成浪费;绣线按米裁剪,根据不同作品的尺寸提前核算用量。这种精准,让社团在2025年春季的5场活动中,实际支出比预算节省近两成,材料浪费几乎为零。

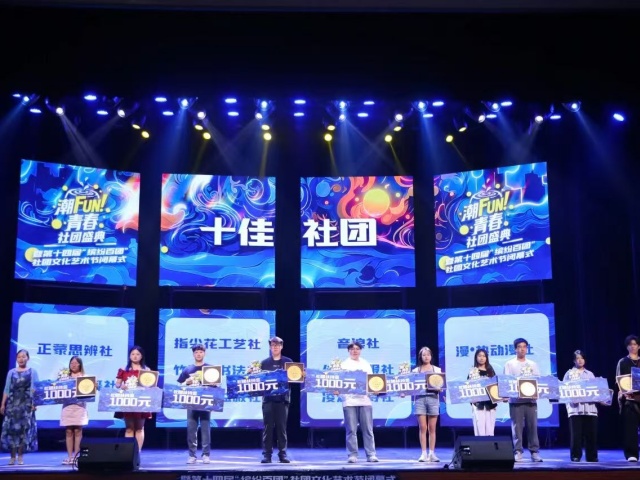

食品专业的“预实验”要求提前排查风险,她就把这套流程用到活动筹备中:新的刺绣针法推广前,她会自己先试绣十几次,记录下最高效可行的步骤和解决办法。在她的带动下,社团作品的精致度大幅提升。当年度评选中“十佳社团”的荣誉证书送到她手里时,张宸玮更加确定:专业素养从来不是兴趣的束缚,而是让热爱更扎实的根基。

让手工活动走出“技艺圈”

接任社长之初,张宸玮也曾陷入“活动瓶颈”:社团的活动模式较为传统,参与人数逐渐减少,社员的积极性也不高。那时的她,只能跟着前辈的思路办活动,既没有创新的勇气,也找不到突破的方向,甚至有社员私下抱怨“活动太单调,没什么意思”。

为了改变现状,张宸玮开始主动“找方向、拓资源”。她收集到“想接触跨领域内容”“希望活动有实际意义”等建议并开始主动对接其他社团——了解到同学们对传统文化感兴趣,她策划“竹影绘彩,编梦成诗”手作交流会,让手工与传统文化结合。跨领域活动让社团重新热闹起来,参与人数比之前翻了一倍。

但张宸玮的思考并未止步。她观察到校园中普遍存在的性别认知隔阂,萌生了一个更为大胆的想法:让手工活动成为公共表达的载体。尽管最初因话题敏感而受到一些质疑,但她坚持认为,手工不应只停留在“赏玩”层面,更可以传递观点、促进理解。

为了办好“针迹祛羞・巾话自由”活动,她做了充分准备:测试不同绣线的耐用性与针法的难易度;设计“情绪剪裁区”,让参与者通过剪裁布料释放情绪。活动当天,现场气氛出乎意料地热烈:有人绣出象征新生的雏菊,有人绣上“Normal”字样以强调生理现象的平常性,也有同学合作绣出“并肩的树”的图案。活动结束后,有社员感慨:“原来手工不仅能做东西,还能让我们勇敢说话。”那一刻,针线超越了工艺本身,成为了理解、尊重与共情的桥梁。

在多重角色中炼就统筹力

身兼社团社长、器乐社成员、辩论队选手等多重身份,张宸玮的校园生活始终在多元角色的实践中铺展,这些身份不仅让她直面时间冲突的考验,更在不同场景的历练中,为她赋予了多维度的能力沉淀。

作为社团社长,她需要统筹社团日常运营、策划主题活动、协调成员分工,在一次次对接资源、处理突发事务的过程中,逐步练就精准的组织规划能力与高效的资源整合技巧,学会在繁杂事务中理清优先级,带领团队推进目标落地。参与辩论队的经历,则让她在赛前资料搜集、立论框架搭建,以及赛场逻辑攻防、即时反驳的历练中,不断打磨逻辑思辨能力,语言表达的条理性与说服力也在反复锤炼中愈发成熟。而作为器乐社成员,在日常排练与舞台演出的磨合里,她不仅培养了对音乐的艺术感知力,更在声部配合、节奏契合的协作中,深刻领悟团队协作的要义,练就了在集体中精准配合的素养。这些来自不同角色的实践,共同构成了她综合能力成长的土壤,让她在应对多元挑战时更具底气。

多重身份的叠加,曾让张宸玮长期陷入高强度的忙碌状态,甚至经历过“极限挑战”:为筹备欧洲游学汇报演出,她连续两天赶5个场、熬两个通宵,三天几乎没合眼,最终不仅汇报演出效果未达预期,期末答辩也险些出错。这次充满挫败感的经历,让她对“忙碌”的意义有了全新认知。在此之前,她也曾试图通过细化手机日历日程的方式平衡一切,将每天的时间精确到分钟,从写作业到筹备社团活动,逐项打卡完成。但那次“极限挑战”的教训,让她明白盲目追求“填满时间”并非良策。进入大二,她开始主动做出取舍:在器乐团“退居二线”,不再参与常规排练,仅在重要演出时投入精力;同时聚焦核心方向,将更多精力分配给社团工作与学业。最终,她在合理取舍中实现了精力的高效利用,也找到了忙碌与成长的平衡。

从食品实验室的精准配比,到手工社团的创意绽放;从初入校园的懵懂探索,到如今从容统筹各项事务,张宸玮用专业思维搭建社团框架,用热爱与坚守注入温暖内核。正如她所说:“平凡的坚持里藏着不凡的力量,只要找准方向,就能在热爱的领域闪闪发光。”

撰稿:范子涵 任嘉琪

摄影:张宸玮

供稿:团委宣传部