在全球制造业加速向智能化转型的浪潮下,有机旱作农业机械化与智能制造技术的创新发展成为行业关注焦点。晋中信息学院智能工程学院团总支社团管理部于5月16日15:00在无边书院501麦苗·讲堂举办以“‘智多星’赋能成长计划第17期——志愿科普:数智化技术与有机旱作机械化”为主题的讲座。本次活动旨在增加基层班级活力,推动基层学生对农业与制造业知识的了解,点燃基层学子对专业知识的热情。

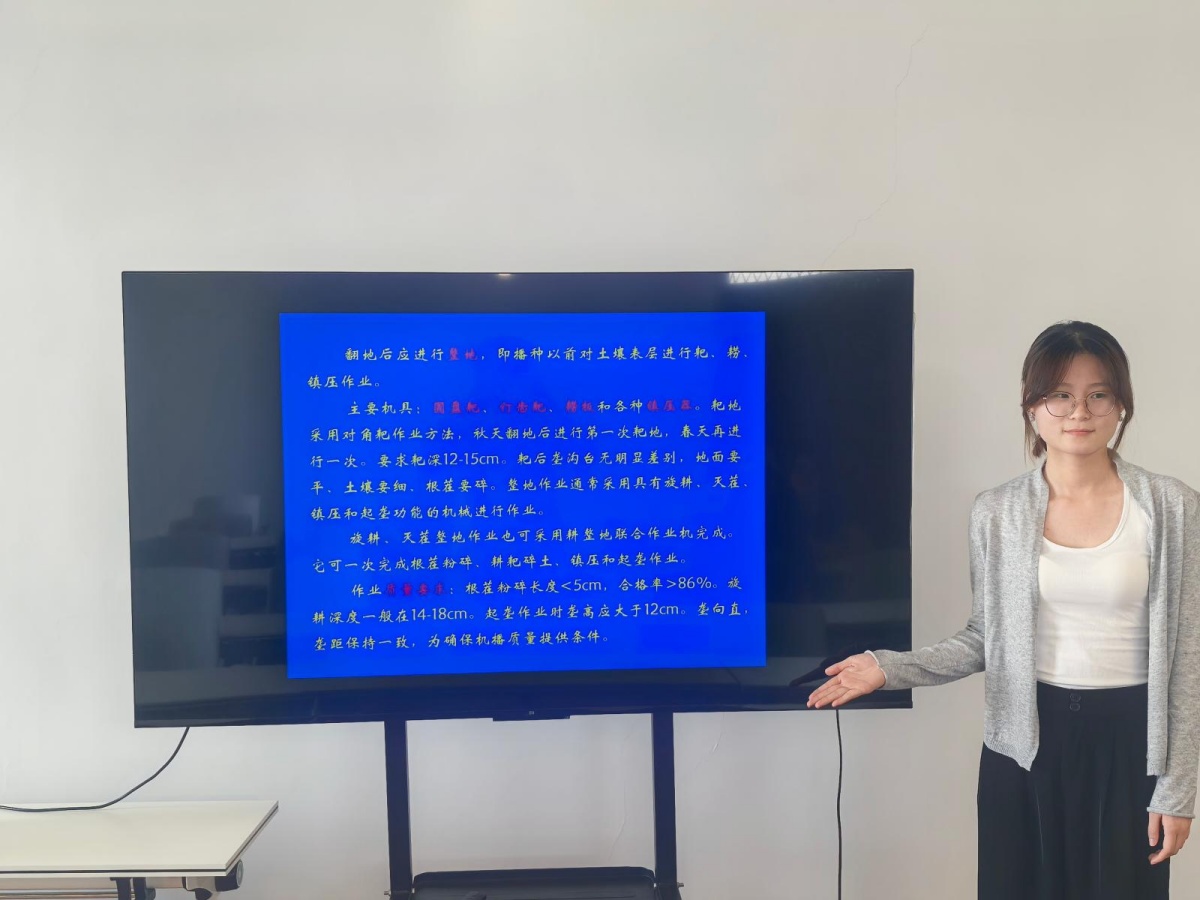

讲座伊始,主持人隆重介绍主讲嘉宾——吴海平教授与常宗旭教授。吴海平教授以旱作区为切入点,通过高清航拍视频与三维模型,以“理论+案例+互动”的多维模式,直观展示了导航无人驾驶播种机、智能节水灌溉系统等创新农机具的作业场景。“传统旱作农业靠天吃饭,而搭载AI算法的农机设备可实现每亩节水30%、增产25%。”吴海平教授结合某万亩有机农场的实践案例,详细解析了物联网传感器如何实时监测土壤墒情,驱动农机精准作业。

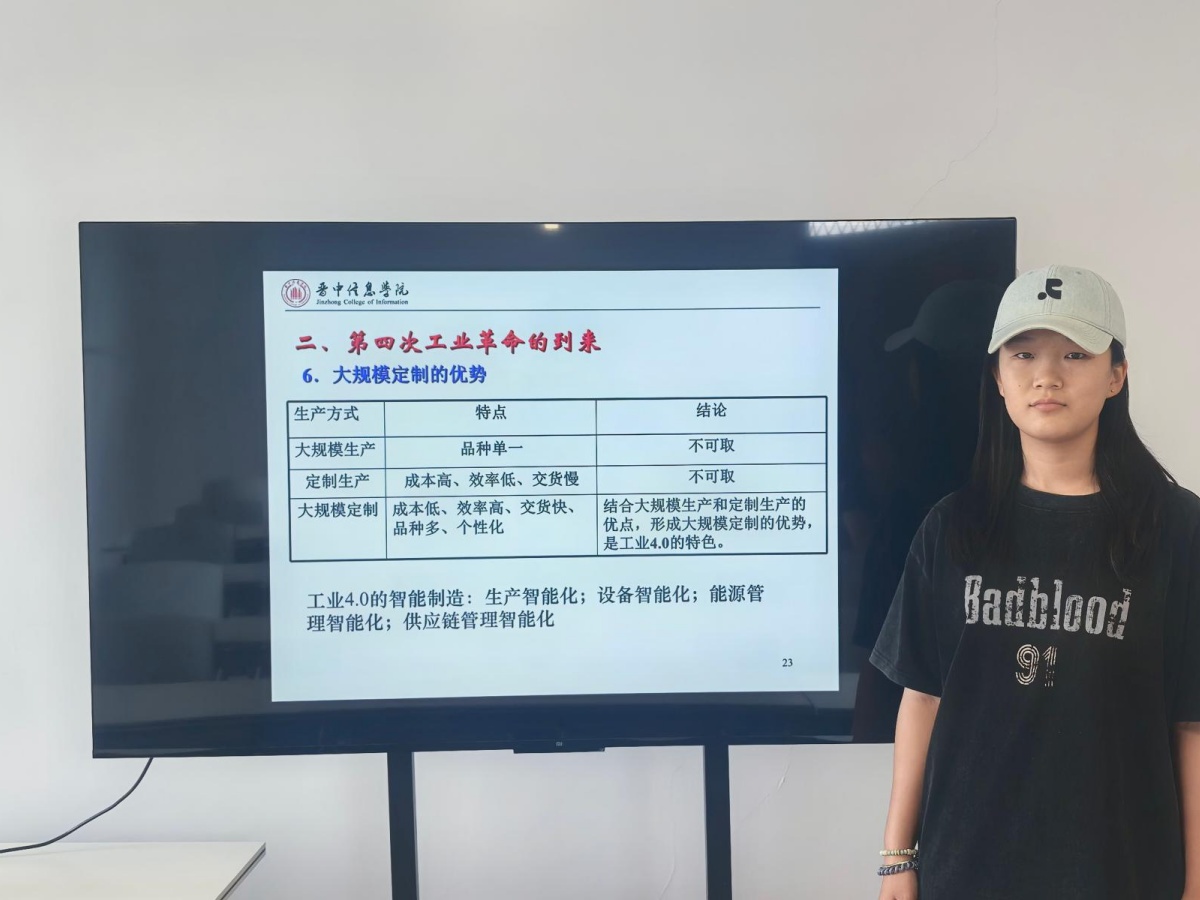

在智能制造发展新趋势分析环节,常宗旭教授以“第四次工业革命与智能制造”为主线,通过全息影像串联工业1.0至4.0的演进历程,解析物联网、人工智能与5G技术如何驱动制造业从自动化迈向智能化。他以海尔智能工厂的定制化生产为例,演示数字孪生技术如何实现“订单直达产线”的全程无人干预,并同步呈现长三角某工厂内AGV集群动态避障、柔性调度的实时画面,强调我国工业机器人应用规模与智能工厂覆盖率已全球领先,但高端传感器、工业软件等核心领域仍面临“卡脖子”挑战,呼吁学子深耕交叉学科,投身技术攻坚。

学生互动反馈,激发学术热情。学生们围绕“农机智能化对传统岗位的冲击”“智能制造领域的人才需求”等热点提问。老师不仅现场演示了农机自动驾驶系统的操作界面,还针对“如何平衡技术研发与成本控制”等现实问题,分享了行业内的解决方案。老师为同学们提出建议:夯实专业基础,尤其注重机械设计、传感器技术等交叉学科知识的融会贯通,激励同学们为未来投身智能装备研发筑牢根基。

此次讲座打破了数智化技术与农业的壁垒,助力学生精准对接行业需求,建立起对行业发展的深刻认知,培养既懂技术又能洞察行业趋势的复合型人才。更为基层学生在专业领域的学习与职业发展指明了清晰方向,激发基层青年学子在农业机械化与智能制造领域探索创新的热情,助力基层活力增长。

(撰稿:徐烟云 供稿:智能工程学院 摄影:张昊然)