在能源互联网加速发展与“双碳”目标深入推进的背景下,新型电网作为能源革命的核心载体,其技术逻辑与应用场景备受关注。10月15日下午,智能工程学院团总支社团管理部于上河书院213自如·完满超级空间举办“智多星”赋能成长计划第18期科普讲座。本次活动特邀赵晓艳副教授担任主讲人,以通俗化表达拆解新型电网核心架构,结合智能调度、分布式能源接入等现实案例,揭开新型电网的神秘面纱,助力大家把握能源互联网时代的技术突破方向。

技术解构:让复杂电网知识“直观可感”

讲座伊始,姚岳刚发表开场致辞。他指出,新型电网技术是推动能源结构转型、实现“双碳”目标的关键支撑,也是智能工程领域学子需要深度掌握的前沿方向。“智多星”赋能成长计划始终以“打通知识壁垒,赋能专业成长”为目标,此次邀请赵晓艳副教授解读新型电网,就是希望让同学们从生活场景切入,理解技术创新如何重塑能源格局。

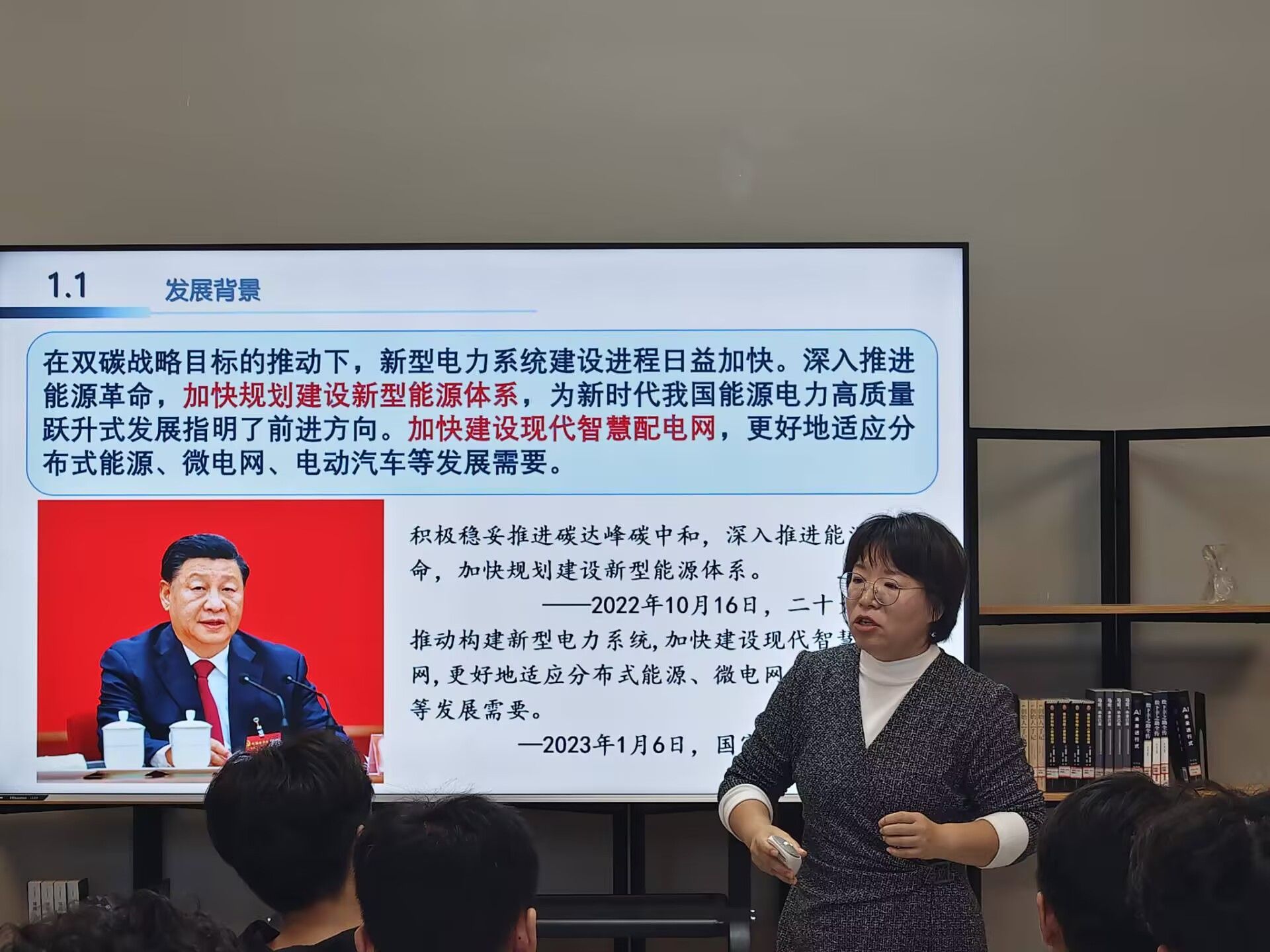

赵晓艳副教授紧扣“双碳”目标与新型电力系统建设的时代背景,从居民社区充电需求、新能源装机增长等贴近生活的场景切入,生动阐释现代智慧配电网的发展动因。她通过数据图表展示,2023年全国充电桩总量达520.9万台,其中私人充电桩数量同比增长226%,电动汽车充电的时空不确定性给配电网运行带来挑战;同时,截至2022年底全国非化石能源发电装机占比近50%,分布式光伏装机超1.57亿千瓦,这些能源结构的变化使电网技术革新。

在解析现代智慧配电网的核心内涵时,赵晓艳副教授将其“安全高效、柔性灵活、清洁低碳、智慧融合”的特征与生活场景结合。比如“柔性灵活”体现在基于柔性互联的交直流混合配电网架构,像苏州380V台区低压侧直流柔性互联技术,通过改造低压母联,构建直流750V“手拉手”环网,使配电网潮流可控率提升50%,让同学们直观理解技术对生活用电稳定性的提升作用。

案例解析:从实验室到生活的“技术落地”

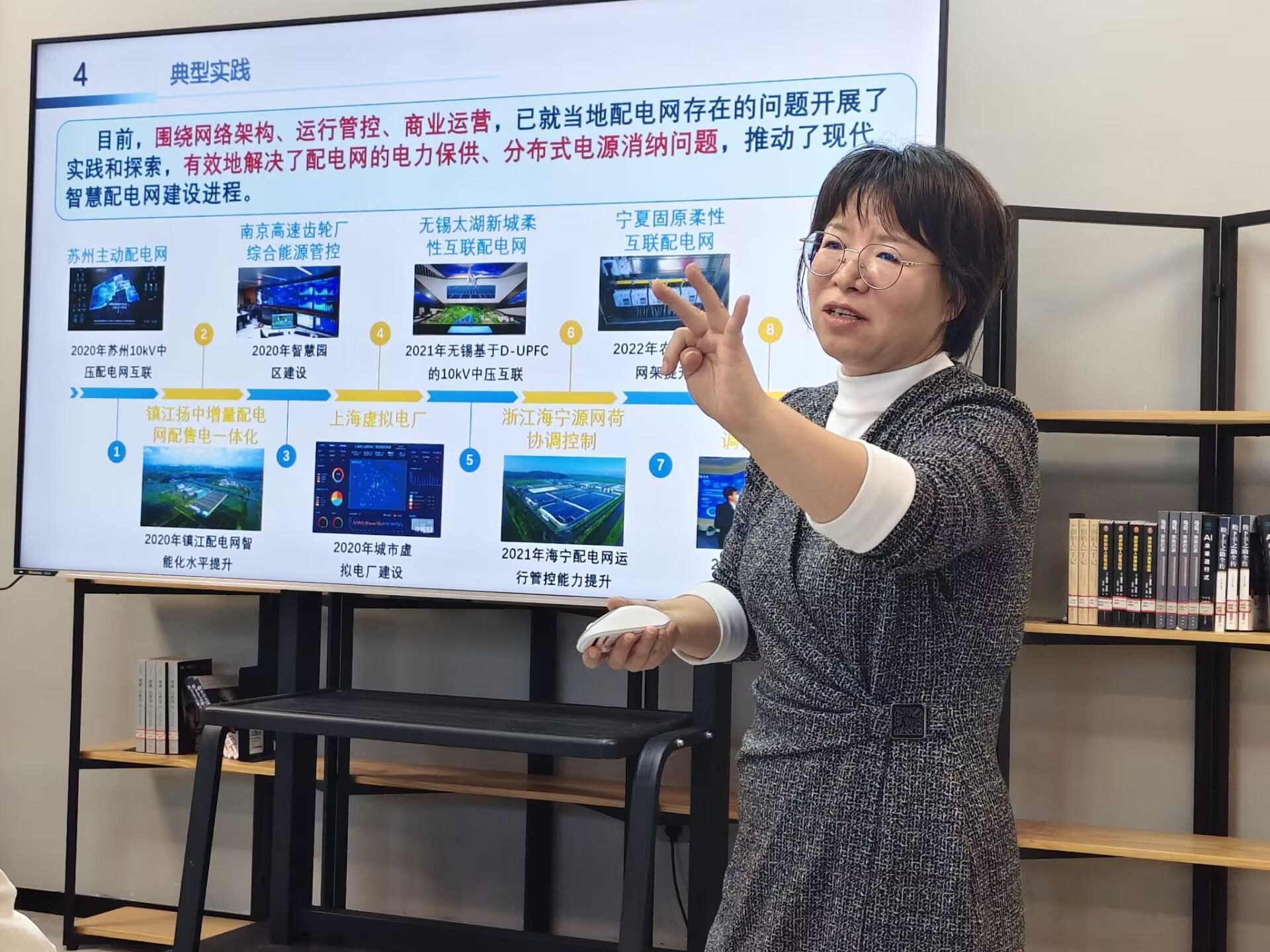

为让同学们更好地理解技术的现实应用,赵晓艳副教授精选多个典型案例,串联起电网技术从研发到落地的全流程。

在网络架构优化案例中,她介绍了宁夏固原380V柔性互联配电网项目。当地农村配电网薄弱,光伏渗透率高导致消纳困难,通过建设多端互联低压直流系统,在6个台区范围内实现分布式光伏、充电桩、储能的协同运行,解决了光伏消纳和配变重载问题,让同学们看到技术在乡村能源升级中的关键作用。

在运行管控实践中,她详解了嘉兴海宁尖山新区的电网改造。该区域分布式电源占总电力装机容量的65.1%,电压波动频繁,通过建设新一代配电自动化系统,多层级接入光伏、储能、灵活负荷等资源,可调节分布式资源达全社会最大负荷的40.7%,有效保障了工业生产和居民生活的用电稳定,使同学们清晰认识到电网技术对区域经济发展的支撑。

在商业运营创新案例里,她剖析了无锡微电网综合管控系统,该系统面向高校、高耗能企业等用户,整合配电网运行控制、新能源监控、综合能源服务等功能,实现了能源的高效利用与个性化供应,让同学们了解到电网技术在不同用户侧的定制化应用。

对话未来趋势:在学科交叉中寻找成长坐标

互动环节中,同学们围绕“新型电网技术的就业前景”“个人在能源节能中的作用”等问题踊跃提问。

针对“技术就业”的疑问,赵晓艳副教授指出,现代智慧配电网的发展催生了智能调度、新能源运维、电力市场运营等新兴岗位,鼓励同学们在学好专业知识的同时,关注虚拟电厂、微电网等前沿领域的技术动态,提升跨领域整合能力。

针对“如何平衡电网稳定性与新能源消纳”的技术难题,赵晓艳副教授从“源网荷储一体化”的角度给出解答:“未来的电网会像一个‘智能蓄水池’,通过储能技术存余电、调峰谷,同时用户侧的灵活响应也能成为‘虚拟电厂’,这些都需要跨学科的技术融合。”她鼓励同学们积极参与学院的科创项目,比如“智能微电网模拟平台”“电网故障智能诊断系统”等,在实践中培养解决复杂问题的能力。

赋能成长:在技术科普中锚定职业航向

活动最后,赵晓艳副教授展望了现代智慧配电网的未来,强调其将在数字化、智能化、智慧化方向持续突破,是新型电力系统建设和“双碳”目标实现的关键载体,鼓励同学们在能源互联网的浪潮中,以技术创新为笔,以实践探索为墨,书写属于青年一代的能源发展答卷。

本次新型电网科普讲座,以通俗化的技术解读、场景化的案例分析和互动化的思想碰撞,让同学们对新型电网技术从“雾里看花”到“了然于心”,不仅深化了对专业知识的理解,更激发了在能源互联网领域探索创新的热情,为成长为推动能源高质量发展的“智多星”积蓄了力量。

撰稿:白若萱

摄影:张天懿

供稿:智能工程学院