11月5日下午,晋中信息学院名师课堂办公室和云梯非遗传习社在晋中信息学院一餐三楼多功能报告厅举办龙伟《科技赋能古籍活化与传承》。活动特邀国家图书馆《文献》编辑部负责人龙伟主讲,以古籍数字化智慧传承经验为鉴,为苏式琉璃淬炼技艺传承破局,助力非遗“活”在当下。

名师坐镇:深耕古籍数字化领域 带来权威实践指南

主讲人龙伟深耕古籍数字化领域多年,履历亮眼。他不仅参与多项古籍数字化标准规范制定,更主编《图书馆古籍数字化资源加工标准规范》(2024年出版)——该书作为国家图书馆“古籍保护系列培训教材”首部出版物,系统搭建古籍数字化加工的理论框架与实践路径,明确质量评价体系与资源整合策略,成为行业权威操作指南。此外,他还负责黑龙江、吉林地区古籍保护联络工作,同时承担《文献》期刊选题策划与出版管理,兼具深厚理论功底与丰富一线经验,为本次讲坛注入专业力量。

深度解读:从古籍保护三维度 看数字技术如何“护宝”

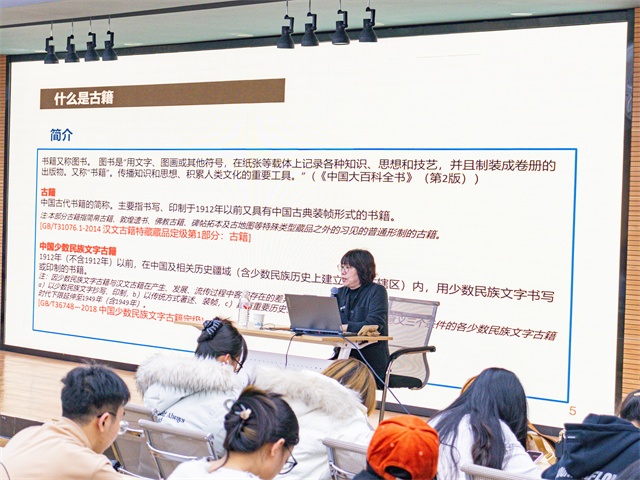

讲坛中,龙伟以国家图书馆“中华古籍保护计划”为核心案例,从古籍定义、存世现状切入,清晰解读古籍保护的三大关键维度。原生性保护聚焦文献原件的保存与修复,为古籍“续命”;再生性保护通过数字化、缩微等技术让古籍“化身千百”,破解保护与利用的矛盾;传承性保护则专注识读能力与制作技艺的代际传递,守住文化根脉。

他重点分享“中华古籍资源库”的建设成果:截至2024年底,平台在线发布资源约10.6万部/件,涵盖善本、甲骨、敦煌文献、地方志等多种类型,读者无需注册即可跨终端阅览。这一全球体量最大的中华古籍数字资源平台,让千年典籍突破时空限制,触达更多人。

破局非遗:借古籍数字化经验 为传统技艺找“新出路”

龙伟将古籍数字化经验迁移至非遗领域,提出三条破局路径:一是复刻《永乐大典》高清影像数据库思路,用3D扫描、微距摄影为濒危技艺建立“数字孪生”,把口传手授转化为可放大、可旋转、可拆解的永久档案;二是借鉴东巴文《创世纪》交互知识库,上线“指尖学艺”研学平台,让年轻人拖拽火候参数、360°观察窑变,在游戏中读懂匠心;三是依托AI智能标引,对技艺文献自动断句、关联配方与纹样,一键生成创新灵感报告,为设计师、学者和传承人共享“活知识”。

未来展望:搭建跨界桥梁 让非遗在创新中传承

晋中信息学院艺术传媒学院负责人表示,此次讲坛成功搭建起古籍保护与非遗传承的跨界沟通桥梁。未来学校将持续探索“数智技术+传统技艺”的融合路径,让苏式琉璃等非遗项目在新时代焕发新生。

龙伟在总结中强调:“无论是古籍还是非遗,传承的核心都是让文化‘活’在当下。数字技术是保护的手段,更是连接过去与未来的纽带,只有让青春力量参与进来,文明瑰宝才能穿越时空,熠熠生辉。”此次活动不仅填补了年轻群体对传统工艺认知的空白,更开创了“古籍数字化赋能非遗传承”的新范式,为传统文化活态发展注入新活力。

撰稿:贺梓君

摄影:耿超宇 白雅丹 药芝荣

供稿:云梯非遗传习社