为深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想及对少年儿童与少先队工作的重要指示精神,7月9日,晋中信息学院“达灵”乡村振兴促进团聚焦留守儿童与老人群体,以“心灵陪伴+兴趣课堂+红色教育”为主线,开展实践活动,切实发挥青年大学生在乡村振兴中的能动作用,在灵丘县团委的协助下,校地联动发力,为乡村温暖建设注入青春力量。

童心港湾:非遗润童心 陪伴助成长

“姐姐,你看我染的布像不像彩虹?”在灵丘县东河南村“童心港湾”,孩子们兴奋地向实践队员展示自己的扎染作品。作为团中央联合地方政府共同推进的关爱农村留守儿童项目,“童心港湾”旨在通过家访、校访及主题活动,为孩子们打造温暖的成长家园。

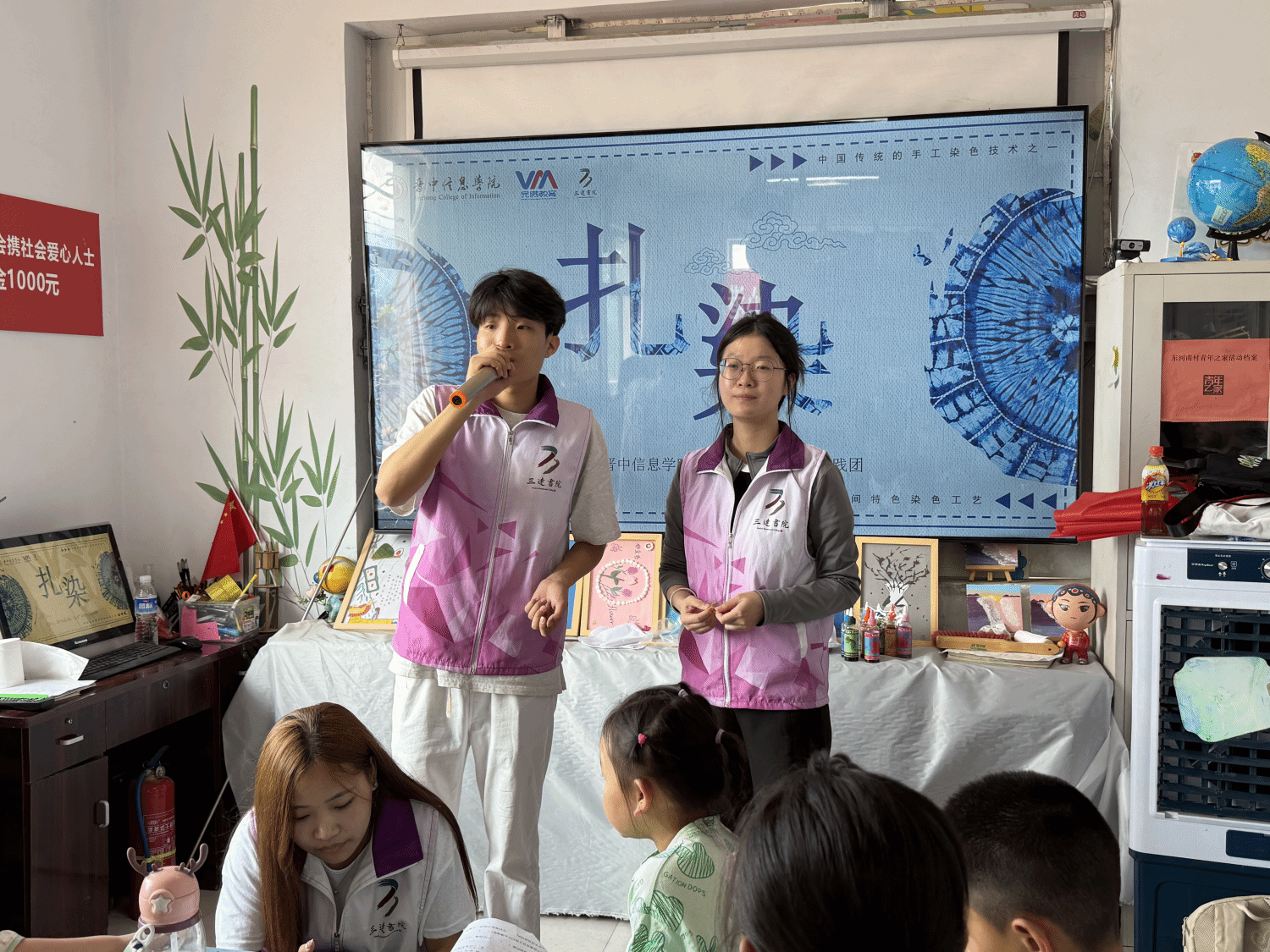

本次实践为丰富留守儿童课余生活,团队成员精心策划非遗文化体验活动。在扎染课堂上,队员们细致讲解扎染技艺的历史与工艺,手把手指导孩子们捆扎、浸染。“每一道褶皱都是独特的艺术语言,希望孩子们在动手实践中感受传统文化的魅力。”队员刘祺瑞说道。素白的布料在孩子们手中渐次绽放斑斓纹样,非遗的种子悄然播撒心田。

手工制作环节同样欢声不断。队员们带领孩子们用扭扭棒制作蝴蝶,彩色的线条在指尖翻飞,化作一只只灵动翩跹的“梦想之翼”。“我想把这只蝴蝶送给爸爸妈妈!”留守儿童李乐乐的话让队员们动容。实践队队长马书迪表示:“当听到同学们一声一声老师叫着,感觉自己已经和他们成为希望成为心灵伙伴。通过倾听他们的思念与烦恼,传递‘你们从未被遗忘’的温暖信号。”

红色走访:对话老党员 赓续信仰薪火

“这枚勋章是1979年颁发的,当时我们在前线……”入党55年的老党员刘培仁颤巍巍地捧出珍藏的荣誉证章,为实践队员讲述峥嵘岁月。他在交流中回忆道,当年不仅环境艰苦,战备训练格外严苛,武装戒备也始终处于高度紧张的状态。队员们深刻体会到今日安宁的来之不易,更应铭记他们的奉献,传承这份责任与担当。

简朴的屋内,龙纹剪纸装点窗棂,“共产党员户”“光荣之家”标识熠熠生辉。队员们通过生活关怀、口述历史记录等方式,深切感受到老一辈共产党员的初心与坚守,并围绕经济来源、健康状况等与老人促膝长谈,并协助整理家务。“从刘爷爷身上,我看到了信仰的力量。作为青年党员,我们要让红色基因代代相传。”队员贺振华感慨道。

青春续航:以行动书写乡村人文新篇章

团队指导教师张艺玮总结道:“学生们将专业所学转化为服务社会的实践能力,将书院领导力贯彻到实践中,充分发挥创造力,真正做到了‘用脚步丈量民情,以实干践行担当’。”

此次实践行动中,“达灵”乡村振兴促进团累计服务留守儿童60余人次,走访老党员家庭2户。队员们既在与留守儿童的互动中感受到陪伴的温暖与责任,也在与老党员的对话中体悟到信仰的力量与奉献的价值。接下来的实践中,团队将聚焦非遗传承与产业协同,深入开展系列参观实践活动。

学生感悟:

“在‘童心港湾’,看到那些留守儿童们纯真的笑脸,我既感动又心疼。教他们扎染的时候,他们眼里闪烁着好奇与兴奋的光芒,对每一个步骤都全神贯注。当一块块染好的布在他们手中呈现出独特的色彩,我感受到了非遗文化传承的力量,也明白了陪伴对这些孩子来说是多么重要。这次实践活动,让我走出校园,走进乡村,真切地感受到了乡村的需求和发展潜力。我会带着这份收获和感悟,在今后的学习和生活中,更加努力地提升自己,用实际行动践行责任与担当,为乡村振兴事业添砖加瓦。”

——智能工程学院 箕城书院 翟腾蛟

“这次实践活动于我而言,是成长,更是责任的觉醒。这些孩子的纯真和懂事,让我想尽我所能给予他们更多温暖。在与老党员交流时,他们为国家和人民无私奉献的精神,让我对‘责任’‘担当’有了更深层次的理解。我们如今的美好生活,是他们用热血和汗水换来的。这次实践,让我意识到,作为新时代的青年,不能只局限于书本知识,更要走进社会、走进乡村。我愿将自己的所学所知,化作服务乡村的实际行动,用青春的热情,为乡村振兴事业奉献自己的一份力量 ,不负时代,不负韶华。”

——淬炼商学院·国际商学院 白燕书院 马书迪

撰稿:刘卓君

供稿:三达书院

摄影:焦宇婷 王珂玮