7月13日,“青”系偏关乡村振兴促进团循着“中国长城看偏关,偏关最美老牛湾”的美誉,来到了黄河与长城“握手”的独特地标和引黄入晋的源头。这一天,实践团成员在老牛湾听村民讲黄河拐弯的“老故事”时,真切体会到生态绿化对这片土地的意义;黄河与长城“守护人”的讲述,更让实践团明白,把“兴趣”融入乡土,也能成为乡村振兴、家乡发展的一股力量。

在老牛湾 读懂黄河的生态答案

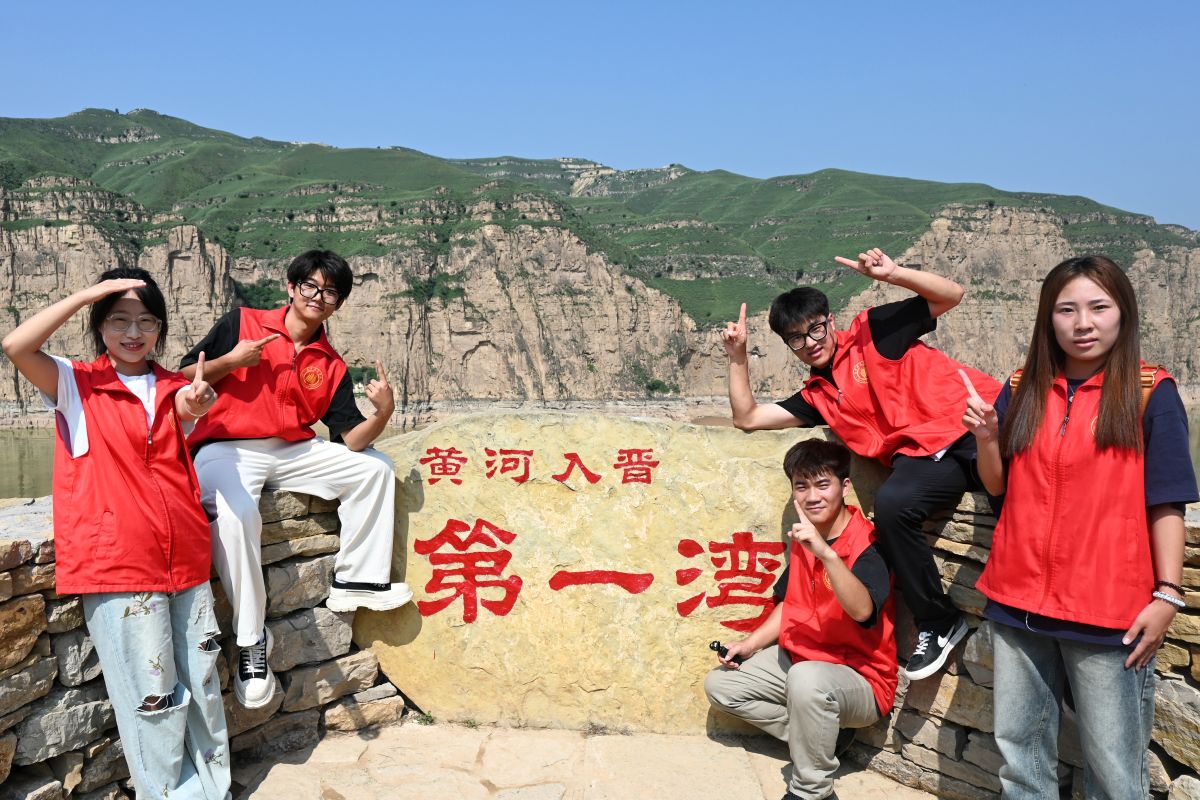

实践团成员从“旁观者”化身“探索者”,踏入位于晋陕蒙三省交界的老牛湾,“九曲黄河十八湾,神牛开河到偏关。明灯一亮受惊吓,转身犁出老牛湾。”这是当地村民口耳相传的传说。站在黄河岸边,实践团成员望着“黄河入晋第一湾”的石碑,看黄河水在山脚下缓缓转弯,一侧是山西的黄土沟壑,一侧是内蒙古的草原边缘。据当地老人说,老牛湾之前的生态绿化并不是这样,那时候植被稀疏、环境也差,“最近这几年,大家伙都卯着一股劲儿,修路、种树、护河,一门心思就想让家乡换个模样,变得越来越好。”实践团成员冯学海感悟到“原来生态护好了文化才能活得更久,也更理解了当地人口中‘绿水青山就是幸福靠山’这句话的含义。”

从戍边后代到乡土记录者:吕成贵的坚守 让守护有了新模样

“祖辈守家国,我守根与魂。”这位60岁的原老牛湾村支书吕成贵,是戍边将士后代,如今身兼长城与黄河守护人。当实践团成员问起为何年过半百仍坚持记录家乡时,吕书记眼中满是对这片山水的珍爱,他说:“咱守着的不只是景,是老辈传下来的那股子劲儿。”为让更多人看到家乡的变化发展,他自掏腰包钻研长城,学无人机记录老牛湾与古代长城交汇的美景,反复琢磨着老牛湾旅游开发的种种设想,一心想把这里的故事和风光好好讲给世界听。面对村民的不理解并称呼他为“怪老头”时,他并未多言辩解,只是日复一日地跟老牛湾的乡亲们唠:“这长城的‘边’字不仅是地理位置,更是一代代人用热血筑牢的‘边’,是实打实的文物,坏一块、少一段,咱就等于弄丢了一份家底、一笔看不见的财富。”如今,村民们都主动加入进来,用心护着脚下这片土地。听了吕成贵的讲述,实践团成员们深受触动,吕成贵这份坚守让实践团明白“乡村振兴”的背后,正是无数普通人对根脉的守护,也真正诠释了“传承”二字的深厚含义。

“青”系偏关乡村振兴促进团一天的实践,不仅让实践团成员在老牛湾发展历程中读懂了生态保护的现实意义,更在吕成贵的故事里,触摸到了乡村振兴最鲜活的根基——那是普通人对故土的热爱、对根脉的坚守。实践团将带着这份在老牛湾汲取的感动与思考,把所见所闻所悟转化为助力乡村发展的力量,让更多人看见乡土大地上的生命力与新希望。

学生感悟:

“打小在偏关长大,对老牛湾的记忆还停留在小时候,山上没多少树,风刮起来还得眯着眼,黄河边也总显得灰扑扑的,如今再回去,满眼都是绿,黄河水看着也清亮了不少,看着自己的家乡生态维护的这么好,有越来越多的人走进这里认识这里,觉得很骄傲。”

——“青”系偏关乡村振兴促进团成员 王楚宏

“今天吕书记带着我们去了他的‘秘密基地’,那被复原的琳琅满目的明代兵器,还有各种各样用来修复或创造的工具,难以想象这些在博物馆才能看到的东西居然能够让我轻轻触摸它们,我们应像吕书记一样,一直怀揣着对学习的热爱,拥有着对初心的坚守。”

——“青”系偏关乡村振兴促进团成员 段英杰

撰稿:王楚宏

供稿:青藤书院

摄影:翟向飞 王 瑞 张晋蒙