合作是通向成功的捷径。团队需要真诚的合作,不断丰富彼此的心智并挑战极限,才能昂首阔步地前行。7月10日是“拾遗记”团队三下乡的第五天,不畏路途艰险,“拾遗记”祁县古建筑保护考察团继续前往祁县古镇、古村落,向着古建保护之路进发。

心怀敬意 温暖同行

老镇的阴天,最有韵味。团队来到祁县河湾村,来到了早已耳熟能详的元末明初著名小说家、戏曲家罗贯中先生的故里。令团队成员们难以置信的是,河湾村百分之九十以上的人都姓罗,如此集中,相信是经过历代传承的。使得成员们更想一探河湾村中关于罗氏一族的悠久历史。

保护任重 合作共赢

紧靠昌源河的河湾村是一座有着近2000多年历史的古老村落,遗留着一处祁县先民与昌源河共处的镇河塔及铁牛。团队到达指定地点后开展工作,团队分工明确,有指导老师询问历史遗韵的,有填写记录表的、有询问相关保护措施的,如果需要帮助,“拾遗记”团队会尽最大的能力进行保护工作。

感受经典 致敬先贤

当然,每个建筑物都有它背后的历史典故。与镇河塔相伴的大铁牛,“相传有洪水发来时,大铁牛就会大吼一声,这样河水就退了,昌源河的水就不会淹到河湾村,因此大铁牛也就成了村民心中的河神”,一位村内老者为团队讲述道。铁牛与镇河塔形成鲜明对比,更凸显历史渊源,成员们听着经典风趣的历史故事变得更有干劲了。

古建存韵 情怀延续

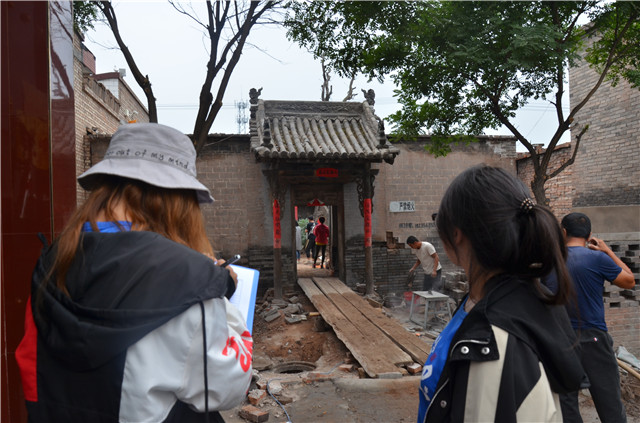

来到罗贯中故里怎能忘了罗氏宗祠。团队又移步宗祠。通过记录表填写,了解到罗氏宗祠是一个建于元末明初的古祠堂,面积不是太大。进入时,外围有施工工人不断改良祠堂环境。祠堂门、梁架上留下历史厚重的尘土,据团队资料、老者讲述所说,梁架留存墨书扶梁签五条,其中就有一条为颇具传奇的“罗贯中扶梁签”,赋予了祠堂神秘的色彩。

颓垣败壁 茅封草长

最后,“拾遗记”团队走出罗贯中先生故里,走出河湾村,来到祁县东观镇杨家庄村东村口,刚进村,映入队员们眼帘的就是坍塌的杨家庄关帝庙,里面可能已无完整建筑。由于无法进入勘察,团队启用了无人机观察内部损坏程度。果不其然,庙内残破不堪,令人唏嘘。用行动感知古文化,“拾遗记”团队的第五天下乡之路告一段落。古建筑不应退出历史舞台,文化理应永存。