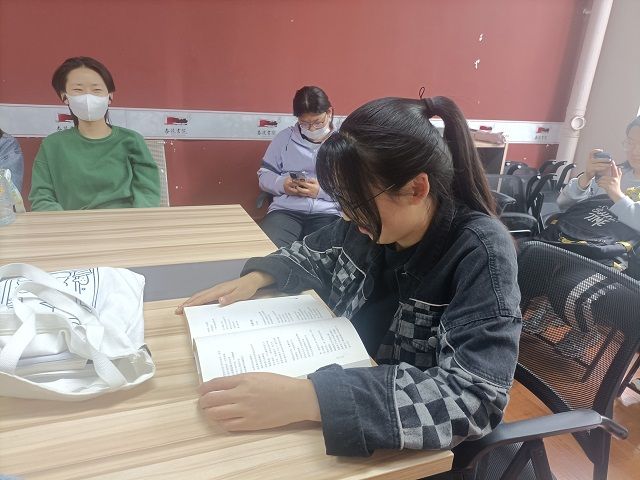

为弘扬中华优秀传统文化,提高同学们的人文素质和道德情操,推动校园文化建设,5月29日14:00,食品与环境学院生技2001班全体同学于杏花书院举办了以“诵读,为精神打底”为主题的完满团支部活动。

活动伊始,组织者宣布活动开始。诵读时,诵读者以其铿锵有力的气势,充沛饱满的感情,自信大方的形象其他同学的阵阵掌声。阅读内容和形式更是丰富多彩,有的阅读千古传诵的名篇,让同学们在精简的语言当中解读古人的英伟事迹;有的表达思乡之情,轻悠的配乐中,诗词带领着同学们走进诗人的心田,去领悟诗人心中的感情;有的诗词歌颂青春,引导同学们追求青春,勇敢拼搏。活动最后,以组织者朗读诗篇而宣告结束。

朗诵是一种“读”的艺术,是一种有声语言的表达方式,这种“读”不是简单地把文字念出声来,而是要圆润悦耳、充满感情,给人一种听觉上的享受。朗诵的吐字、发声都是有讲究的,这也是朗诵者需要练好的基本功。“发声”讲的是声音问题。声音的好坏直接影响着朗诵的效果。

优美的声音,会给朗诵艺术增添绚丽的光彩,可以更好地鉴赏诗词歌赋,而浊哑的声音,将使朗诵艺术黯然失色。因此,我们要求朗诵的声音应该达到集中、自然、圆润,可塑声音集中,才能洪亮,才能结实;声音自然,才能毫不做作;声音圆润,才能给人以美感,而只有把声音训练得“集中、自然、圆润”了,才能达到进一步的要求——“可塑”的境地。如果没有“集中、自然、圆润”的基础,就要求声音变化那是很难的,即使是硬憋出些声音的变化来,也会损伤声带,声音带来致命的危害。

那么,为什么要求声音要有可塑性呢?因为我们朗诵时会遇到各种不同文体、不同风格、不同感情、不同人物性格和其他不同艺术形象的作品。如果只有一种声音就显得单调乏味,无法将作品表现得丰富多彩了。

通过鉴赏的方式,取得古诗文经典的基本熏陶和修养,接受中国传统美德潜移默化地影响和教育,增强了同学们文化和道德素质。进而展示出青年人蓬勃向上的朝气与活力。