形意拳是历史悠久的传统拳术,在中国武术遗产中占有重要地位,是内家拳主要拳系之一;形意拳流传至今已有350余年的历史,不但有较强的技击性,而且对提高人体的健康水平、改善体质、防病治病都有一定的促进作用。为传承非物质文化遗产,弘扬中华民族优秀武术精神,7月11日,汇“侯”研商——淬炼·国际商学院青年益行乡村振兴促进团来到晋中市太谷区侯城乡郝家前村形意拳小镇——杨凡生形意拳研习所,探寻形意拳的奥秘,感受中国四大名拳之一的魅力。

团队成员跟随杨凡生形意拳研习所解说人李塾钰进入研习所内,据了解,杨凡生形意拳研习所是一座以中轴线为对称的仿古式建筑。在讲解员的带领下,团队成员进入大厅,映入眼帘的是有一个大大的“意”字石雕照壁,“选择‘意’字是因为形意拳创立之初叫心意六合拳,所以选择雕刻‘意’字在照壁上。”随后,讲解员向成员们介绍了李昌福先生所写的《形意赋》,文中仅运用两百多字就讲述出了形意拳的功法之妙及发展历史。成员们从中得知形意拳的传播与晋商的发展密不可分,晋商想要保护好商品与财产,就可以采取聘请形意拳拳师为其提供安全保障。形意拳与晋商相扶相衬,共同为山西的武术与经济发展做出伟大贡献。

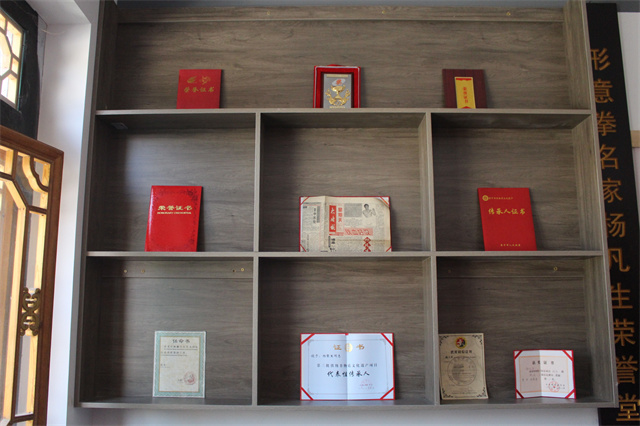

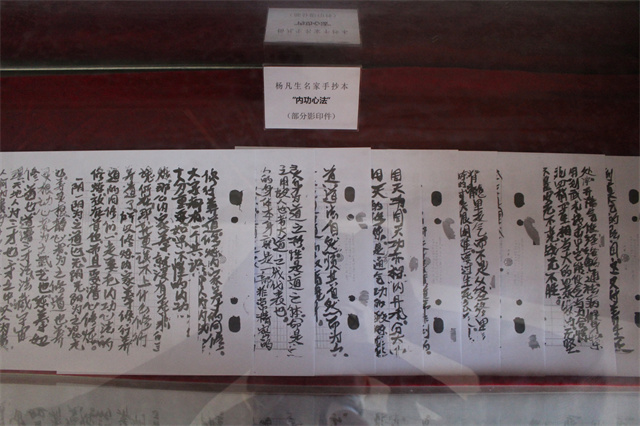

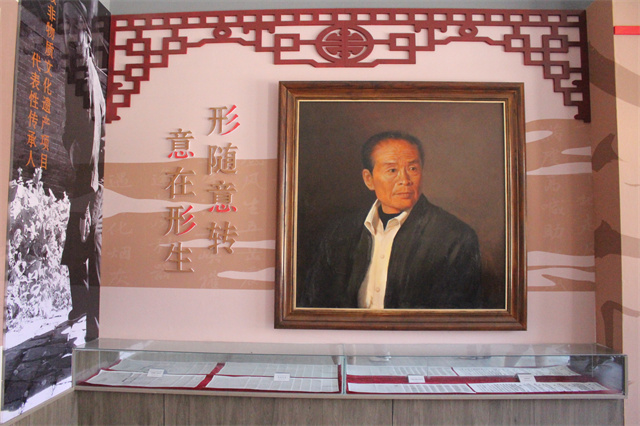

“杨凡生老先生于1947年出生于太谷区的一个武术世家,受家庭环境的影响,先生自幼酷爱武术,自小随本家四祖父习练腰腿功夫和形意拳,20世纪六十年代,杨凡生老先生拜形意拳名家吴连富为师,深得车氏形意拳技击法奥秘。”团队成员在采访杨凡生老先生传承者杨可钰时,了解到杨老先生一生都奉献给了形意拳,虽然杨凡生老先生已经去世,但他坚持不懈、不畏艰难的练武精神深深影响着团队成员,使成员们更加明白持之以恒的道理。

“要狠狠下功夫,将拳练好,将形意拳传承下去。”杨凡生老先生在纪录片中慷慨激昂地陈词与在日记中写到的“为振兴中国形意拳作出贡献”,让团队成员明白“传承是一种责任”,身为新时代青年,有义务、有责任将形意拳这项非物质文化遗产传承下去。

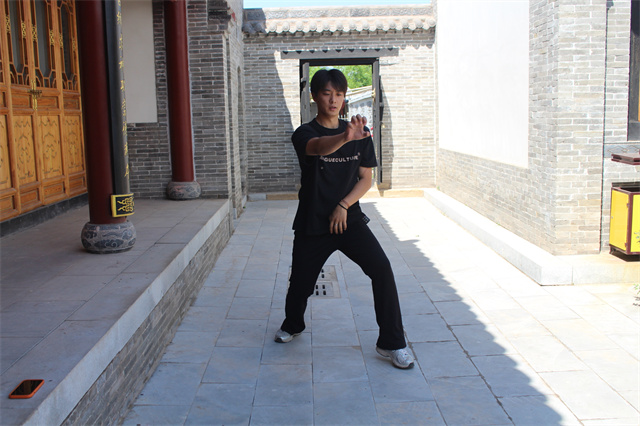

随后,团队成员跟随杨凡生形意拳传承者学习五行拳与十二形拳,首先,他向团队成员详细介绍了“万法源于三体式”,让成员们对形意拳独有的基本功和内功训练方式有了初步了解。在传承者杨可钰的耐心教学下,成员们逐步掌握了五行拳和十二形拳动作的要领,拳风刚劲有力,一招一式尽显武术魅力,随着一遍遍的练习与杨可钰老师的指导,团队成员逐渐掌握劈、钻、崩、炮、横动作的要领。最后,成员们在学习、练习中,拍摄了短视频,希望可以通过“遇见淬炼”微信公众号、“淬小炼”抖音短视频等平台,拓宽传播形意拳非遗文化与弘扬中华优秀传统文化的范围,让更多人感受到形意拳的魅力。

“在学校中,我们也学习形意拳,但是学习的只是简单、初步的五形拳,并未掌握其要领。今天是个很难得的机会,能来到形意拳小镇,不仅了解到了形意拳传承文化与杨凡生老先生想振兴形意拳的遗愿,而且学习到了五形拳与十二形拳的拳法与奥义,此次实践体验不虚此行。”促进团成员张耀说道。

“学习形意拳不仅能强健身体,而且也是不断提高专注力与意志力的好方法。身为新时代大学生,我们有义务去担负起弘扬非遗文化的责任,让中华优秀传统文化不断传承与发扬下去,不断增强我们的民族文化自信心与民族凝聚力。”促进团成员张袁铭说道。

非遗传承与宣传工作功在当代,利在千秋。形意拳不仅是太谷的“宝藏”,更是中华民族非遗文化的“宝藏”,团队成员作为新时代青年更要做好非遗文化的传承与宣传。为此,团队成员提出了“形意拳进校园”的建议,从而让大学生能够更深入地了解形意拳非遗文化,认同和热爱中华优秀传统文化,不断赋予非遗持续传承的生命力。