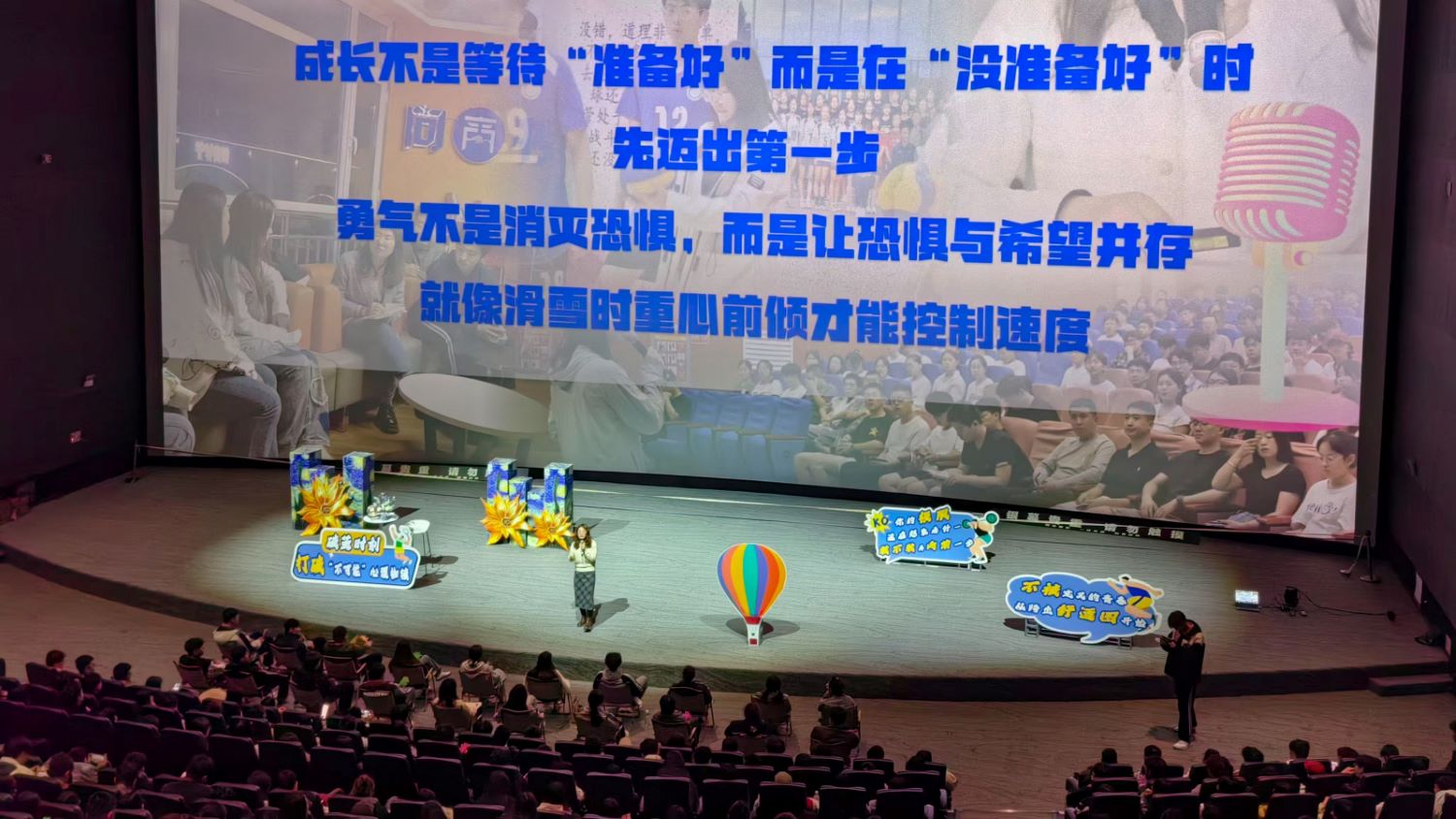

“勇气不是等待‘准备好’,而是在‘没准备好’时先迈出第一步!”3月19日15:00,大数据学院、信息工程学院辅导员张亚萍老师以极具感染力的开场,为300余名学子开启了一场以“解锁‘不敢’模式:从已知到可能的勇气之旅”的沉浸式辅导员说完满活动。这场融合心理学原理与青春成长叙事的特别课程,通过“故事唤醒-理论建构-案例示范-行动赋能”的完整闭环,在春日校园播撒下勇气的种子。

破土:折叠纸条里的青春突围 “写下你被‘不敢’封印的技能”

“在纸条上写下你最想解锁但被‘不敢’锁住的技能!”,成长课堂以张亚萍老师发起的“勇气燃料”征集任务展开。同学们低头书写的模样中藏着跃跃欲试的期待——“我想竞选学生干部”“我想公开演讲一次”“向喜欢的人表白,我一定可以”这些折叠的纸条不仅是青春的心事,更是304份等待破茧的勇气契约。

而张老师的自身蜕变史更加共情、感染了所有同学:从大一竞选班委时“在嘘声中落荒而逃”的社恐少女,到研究生逆袭成为学生干部;从“躲在电脑后写5000字党建报告”的幕后工作者,到站上公开课讲台的破界者。十年蜕变印证:“勇气不是消灭恐惧,而是让恐惧与希望并存”。

解码:三层枷锁与破壁公式 “为什么我们总把‘不敢’包装成‘不会’?”

“为什么我们明明知道参加活动能大胆提升自己,却总是停留在想的阶段?”面对学生们“想突破却总退缩”的困惑,张亚萍老师搬出“三层枷锁”理论模型。针对认知枷锁,提出了“成长型思维”的破解方式,引导同学们用“完成比完美重要”的信念重新审视内心恐惧;面对情绪枷锁,提出“焦点转移”方法,从“我是否出丑”转向“我能创造什么价值”,比如“如果在演讲中忘词了,不要纠结于自己的尴尬”,而是想“我分享的内容是否对观众有帮助”;而行为枷锁,老师则引入“5秒法则”,当认知的重构遇见行动的突围,恐惧便从绊脚石化作登云梯。

这三重解码,终将让所有“不敢”化作破茧的礼炮。我们每个人都会面对“不敢”的时刻,但真正的成长,恰恰始于对这些枷锁的觉察与突破。每一个微小的改变,都是自我突破的关键节点;每一次突破,都是对自我边界的重新定义;每一次尝试,都是对生命可能性的勇敢探索。

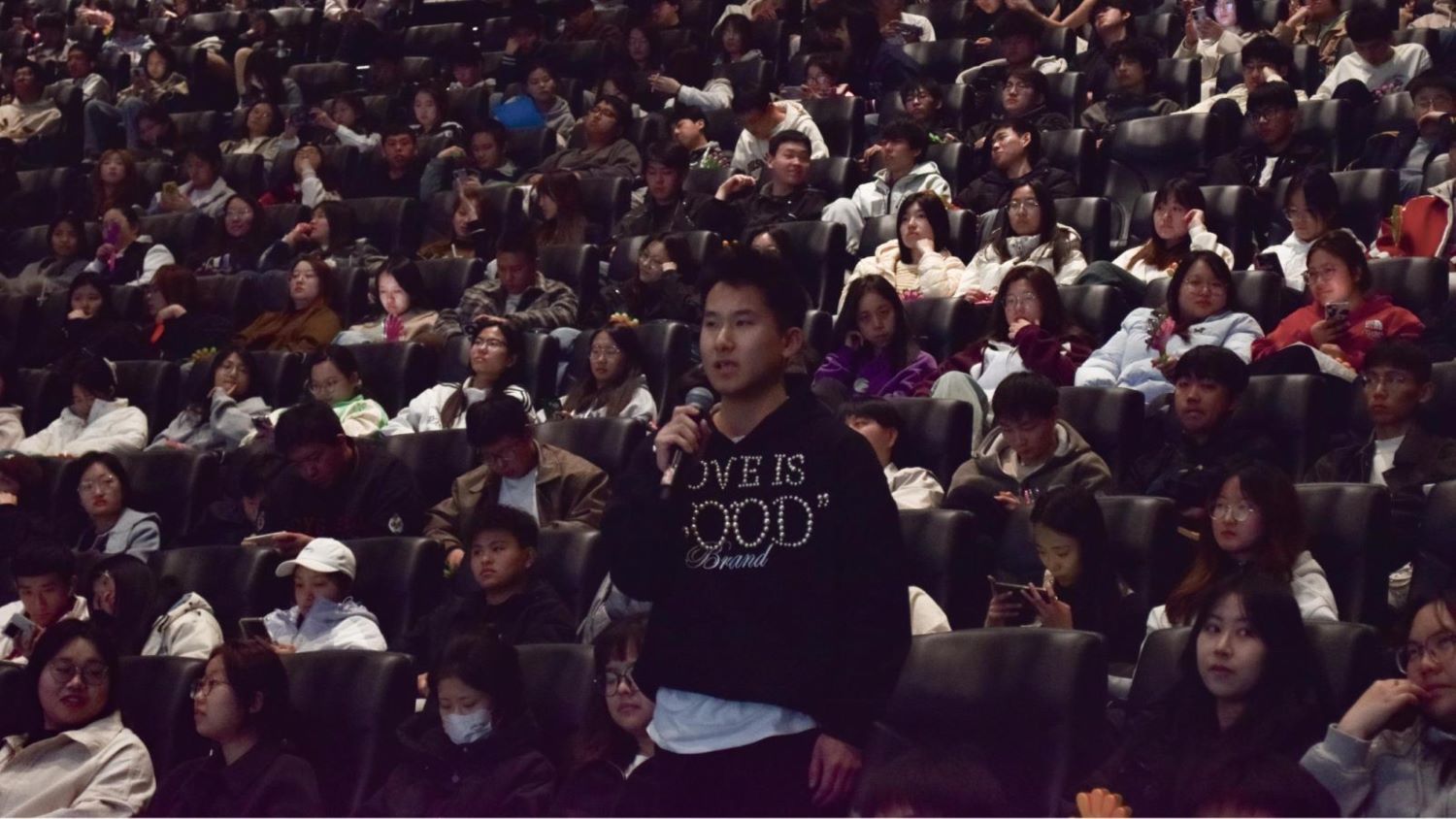

破茧:青春剧场里的逆袭样本 “所有冠军都曾是跌撞的新手”

“舞团逐梦者”云晶飞:从迎新晚会后台发抖的舞蹈小白,到聚光灯下精准卡点的DC舞者,他用无数次失误堆砌出肌肉记忆的坚实底座;“铁三硬汉”张振宇:在冬训中突破濒临呕吐的生理极限,也在队友的呐喊中突然读懂了“0.1步的奇迹”;“忘词专业户”赵杰:从校园歌手大赛逃兵到《斑马》舞台的逆袭者,用“搞砸了再来”的倔强撕掉“差生”标签。

这些故事背后,是青春最真实的底色——不完美,却完整。张老师看着这些鲜活的面孔,感慨道:“成长从来不是一蹴而就的完美,而是无数次试错与迭代的累积。云晶飞的27遍失误、张振宇的0.1步突破、赵杰的18版歌词草稿,这些数字不是成功的注脚,而是青春的年轮,记录着每一次跌倒与站起的瞬间。而完满教育的意义,正是让每个人在体验中学会接纳不完美,在突破中遇见更好的自己。”

这些逆袭的样本,正是青春最动人的篇章。它们告诉我们,成长的真谛不在于避免失败,而在于从失败中汲取力量,让每一次“不敢”都成为“敢”的起点,让每一次“跌倒”都成为“起飞”的蓄力。青春的意义,正是在这样的破茧中,熠熠生辉。

播种:定制你的勇气生长地图 “把‘我不敢’变成‘我先试试看’”

我们不是在封印恐惧,而是在播种可能性。当304份“不敢”纸条被封存进时光胶囊,播种勇气的种子已悄然种下,更在潜移默化中打开了“不敢”之门,青年一代的他们,找寻着门外那束光,稳步前行。

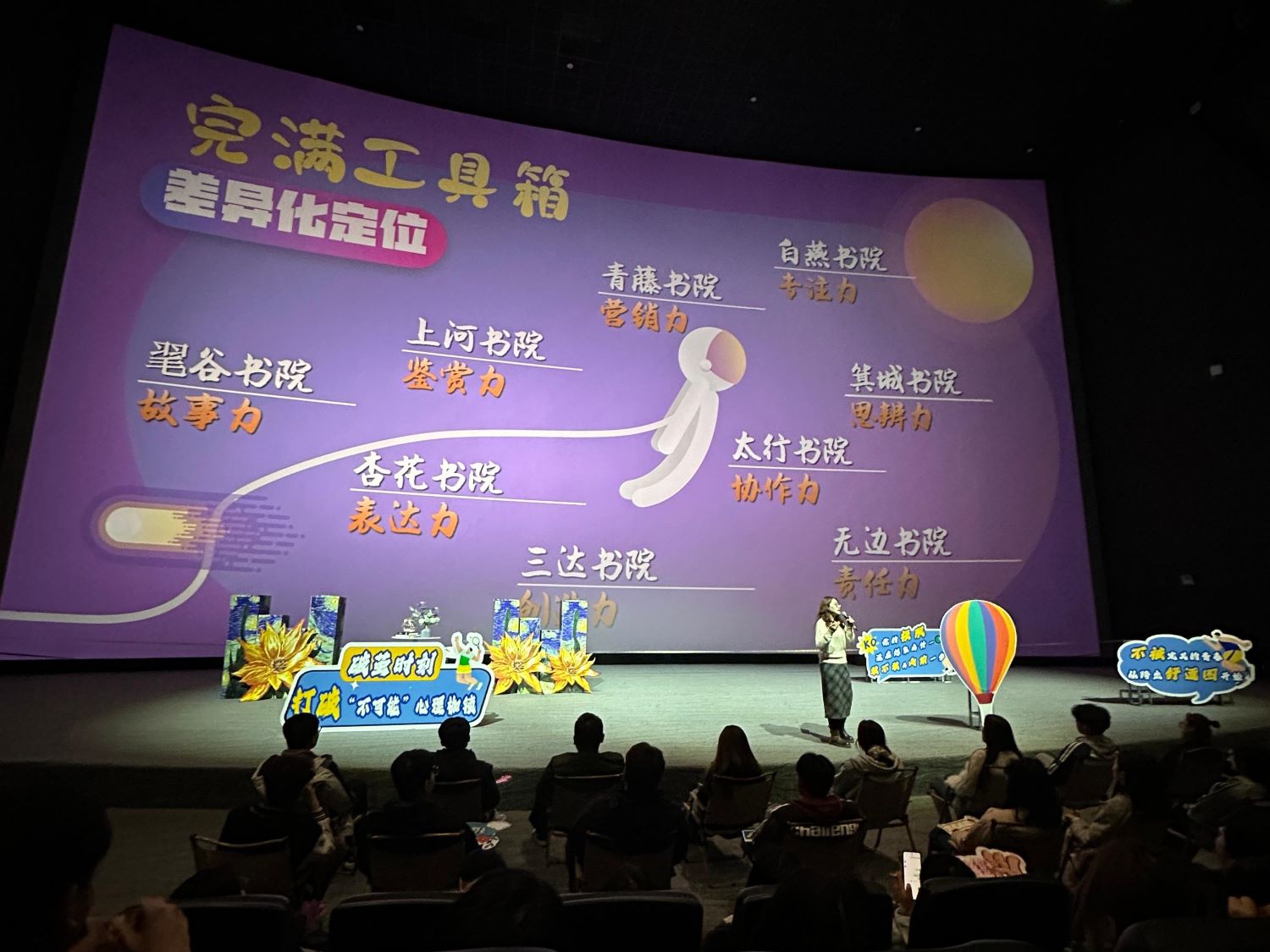

渴望表达力?有人从寝室的即兴演讲开始,一步步站上辩论赛场的舞台;向往协作力?有人从参与团支部活动起步,逐渐成长为社团活动的策划者。完满教育从不提供标准答案,而是为每个人定制属于自己的勇气生长地图。它告诉我们,人生最大的舞台,不在聚光灯下,而在我们决定跨出0.1步的瞬间。那些曾被折叠的“不敢”,终将在勇气的浇灌下,长成穿透苍穹的枝桠,见证每一个破茧成蝶的奇迹。

这场成长课堂,不仅是一次对“不敢”的告别,更是一场对“敢”的启程。愿每一个青年都能在这张勇气地图上,找到属于自己的方向,让每一步尝试都成为成长的注脚,让每一次突破都化作青春的礼赞。

(撰稿:大数据学院、信息工程学院 供稿:大数据学院、信息工程学院 摄影:苗尧钧 郑乔文)