五月,是属于奋斗者的季节,处处洋溢着劳动的荣光。习近平总书记说过:“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽。”作为新时代的大学生,肩负着传承劳动精神的重要使命。为让劳动精神在青年心中扎根,引导青年在实践中感悟成长力量,探寻劳动与乡村振兴的深刻内涵,辅导员侯林莉老师联合大数据学院、信息工程学院于5月14日在多功能报告厅举办“在劳动中成长”的辅导员说完满活动。

土地与青年:从“逃离者”到“共建者”的蜕变

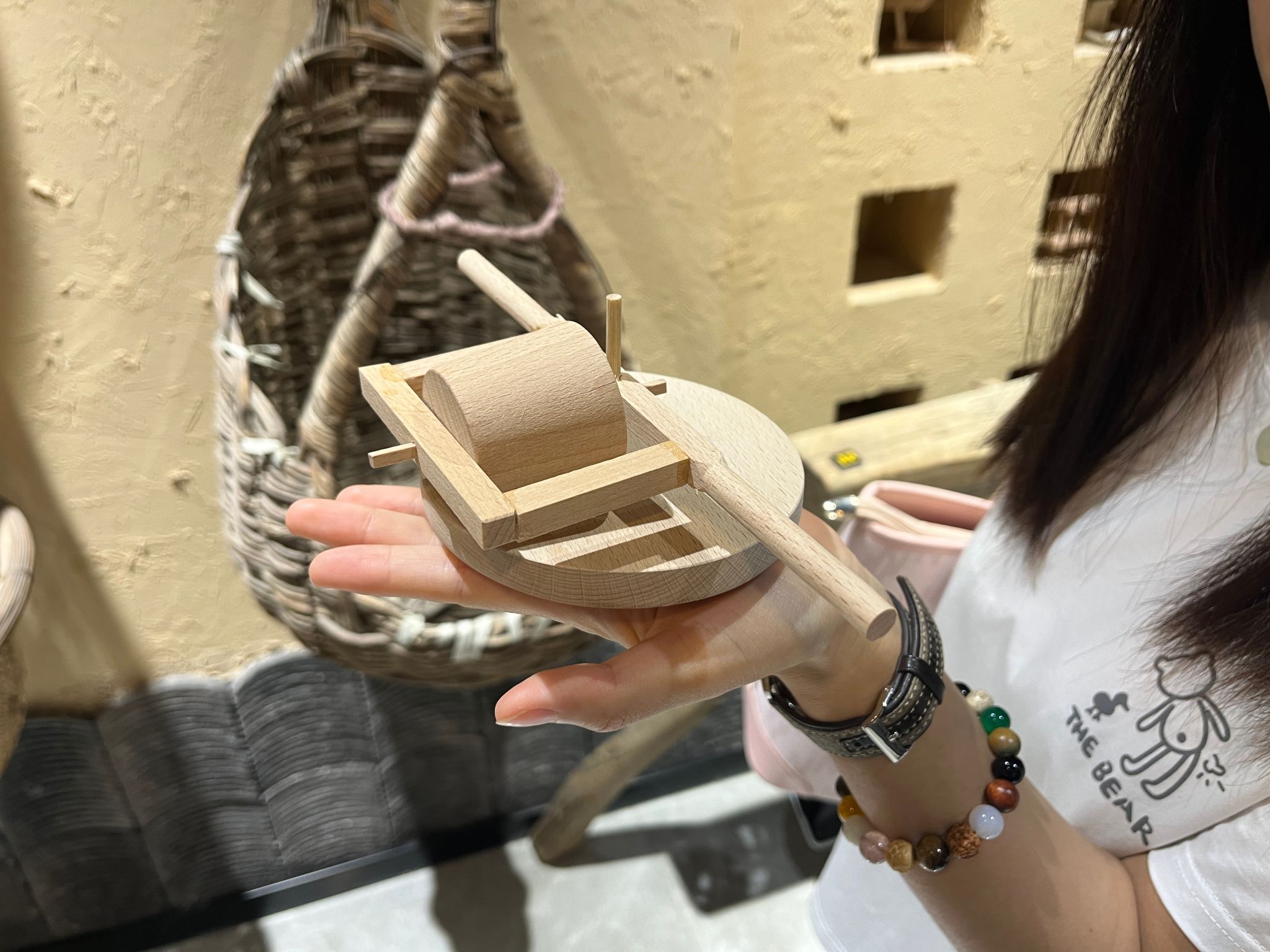

在无边书院“躬行・农耕体验馆”与“问器・农具展览馆”内,侯老师以“头回摆弄农具状况百出”的亲身经历开场,分享劳动故事。馆内农具多样,同学们好奇地驻足观看、亲手触摸。在“我的劳动故事”分享环节,侯老师的讲述带动起热烈氛围。物联2202智嘉慧同学拿着体验馆内的小型农具模型,分享在社区参与农耕体验活动时,如何克服困难完成种植任务;物联2201邢焜同学则围绕着馆内展示的传统农耕场景,讲述自己在家乡帮忙秋收,见证谷物归仓的喜悦。身边劳动事,引发强烈共鸣。同学们穿梭馆内,看古老农具与农耕印记,渐悟劳动不仅是体力付出,更是从“逃离者”向“共建者”转变之桥,是锤炼意志、塑造品格的课堂,是青年扎根土地的底气。

科技与传统:在“土味”与“算法”间寻找平衡

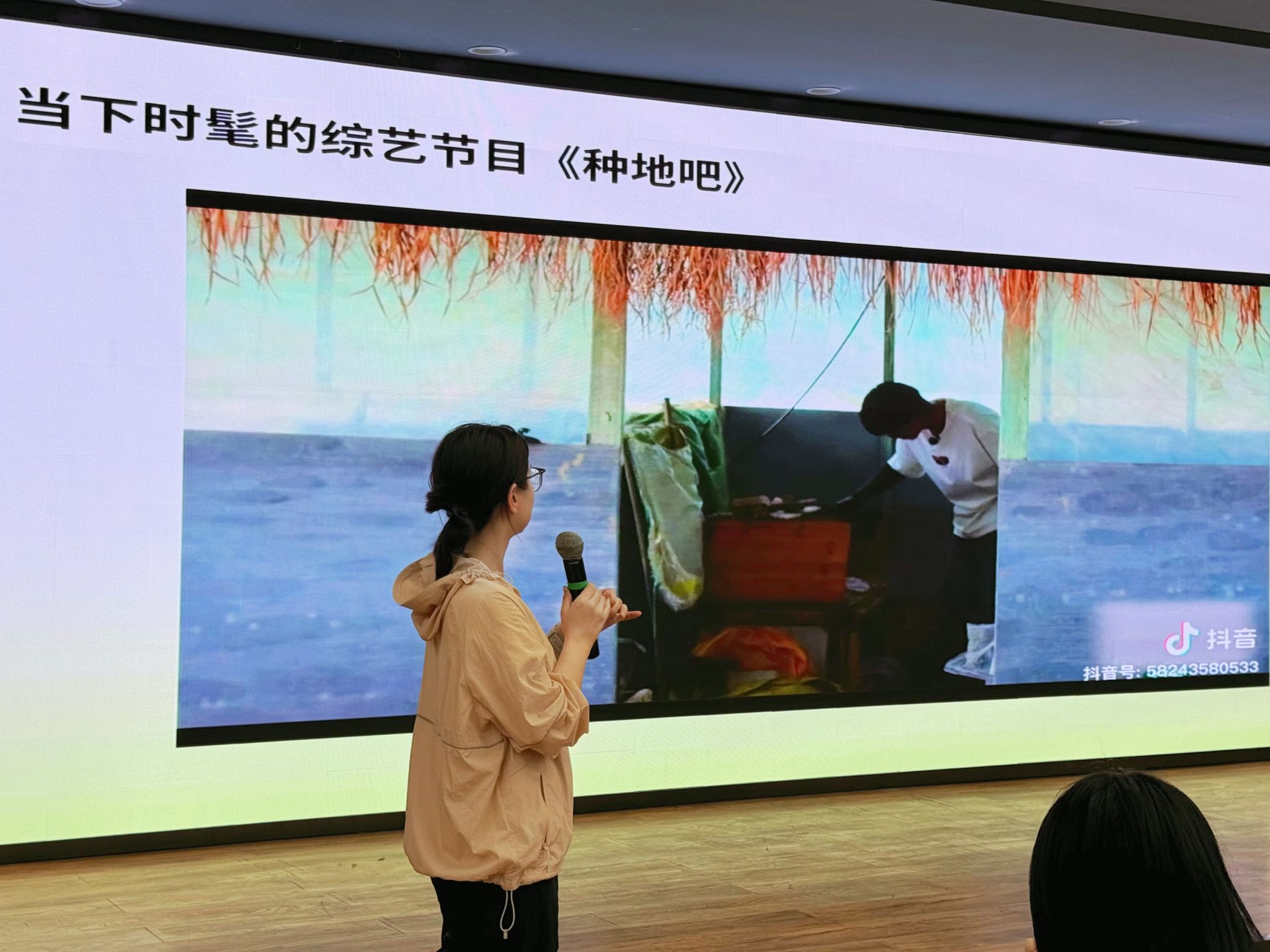

当《种地吧》综艺里少年们在暴雨中抢修大棚、双手布满伤痕却仍坚持培育玫瑰的画面在屏幕上播放,现场陷入一片静默。泥土的厚重、汗水的咸涩,通过镜头传递到每位同学心中。15分钟沉浸式观看后,以“科技如何为传统农业赋能”“新时代劳动精神有何新内涵”为议题的小组讨论热烈展开。“原来现代农业早已不是‘面朝黄土背朝天’的简单重复,无人机播种、智能监测系统,这些都需要科技和创新!”、一位同学的感慨引发热烈掌声。侯老师适时总结:“从‘土味’农事到‘算法’加持,变的是劳动方式,不变的是奋斗精神。”通过对综艺片段的深度剖析,同学们深刻认识到,传统与科技并非对立,而是可以相互融合,为乡村发展注入新活力。

乡村振兴:从“流量扶贫”到“造血式创新”

“我们利用大数据与人工智能,设计出智能灌溉系统,能精准调节浇水量!”“打造乡村数字文化博物馆,用VR技术让传统文化‘活’起来!”在“我为乡村振兴出份力”创意规划环节,各小组紧扣专业特色,提出的方案兼具科技感与实用性。从智慧农业解决方案到乡村文旅融合新模式,从农产品数字化营销到乡村生态环保策略,每一个方案都凝聚着同学们对乡村振兴的深入思考。侯老师结合实际案例与政策导向,对每个方案进行细致点评。现场气氛热烈,同学们热情高涨,纷纷表示要将创意转化为行动,在乡村振兴舞台上绽放青春光彩。

此次辅导员说完满活动打破传统说教模式,以“土地-劳动-振兴”为主线,通过故事分享、综艺剖析与创意实践,让劳动精神真正融入青年血脉。土地从不辜负耕耘者,当青春与乡土相拥,当创新思维与乡村振兴相遇,新时代的大学生们已然找到了答案——在劳动中成长,用双手耕耘希望,用智慧浇灌梦想。

(撰稿:侯文越 供稿:大数据学院、信息工程学院 摄影:耿文杰)