“银针翻转间,丝线绕指柔。”6月14日16:00,太行书院功能性党支部会议室内,区块2402班38名同学围坐成圈,手中的绣针在素白棉布上上下翻飞,50种彩线交织出斑斓光影——一场以“我为家乡代言——晋城文化新春展演活动之传统技艺篇”为主题的完满团支部活动在此温情启幕。同学们用指尖技艺对话千年非遗,让晋城高平的绣色乡愁在青春校园里绽放新韵。

针尖上的乡愁:解码家乡非遗密码

“高平绣花又称‘高平刺绣’,是晋东南地区民俗文化的活化石,2009年入选山西省非物质文化遗产名录。”活动伊始,班级特邀的高平同学说“从前姑娘们绣鞋面、绣肚兜,一针一线都藏着对家乡的念想。”

从“平针、缠针、打籽针”的基础针法,到“凤戏牡丹”“五谷丰登”等地域特色纹样,千年技艺的脉络在图文间舒展。团支书孙凌斐展示了课前收集的资料:“高平绣花起源于商周,兴盛于唐宋,每一种针法都是家乡先民的智慧,每一幅图案都在讲述土地的故事。”当屏幕上闪过家乡老巷里绣娘伏窗刺绣的画面,不少同学轻声感慨:“这是奶奶床头的针线笸箩,是记忆里的家乡味道。”

彩线里的创作:青春重构传统之美

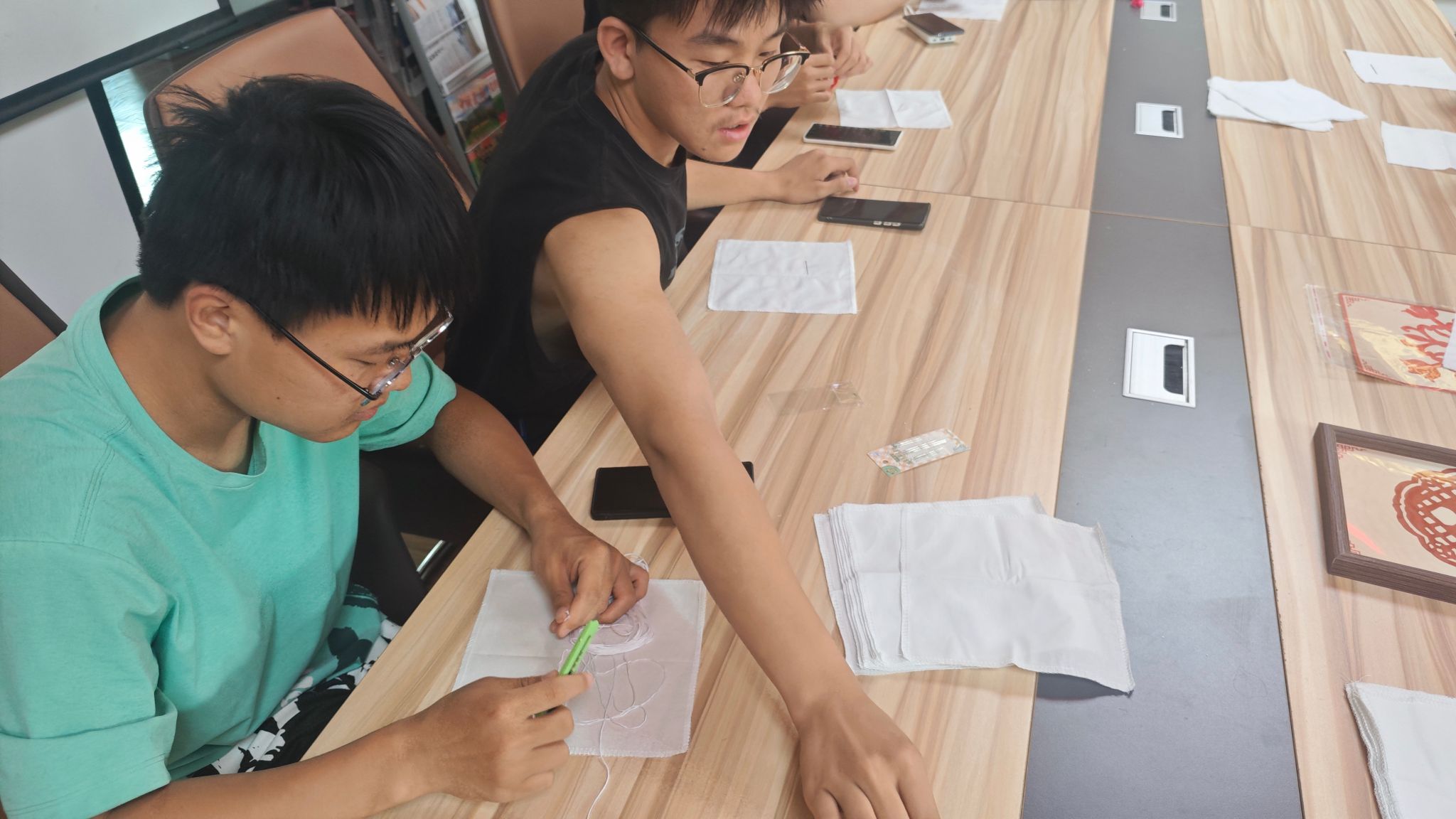

穿针、理线、起针……同学们手持素白棉布开始实践。有人选择绣高平标志性的“开化寺壁画”轮廓,有人将家乡的太行梯田化作几何纹样,还有人把家人的名字藏进绣品边角。“我想绣村口的老槐树,夏天爷爷总在树下喝茶。”“以前觉得绣花是长辈的事,现在发现针线能把乡愁‘缝’进心里。”

彩线在指尖穿梭,笑声与讨论声交织。小组间自发分享配色技巧:“高平古建的红墙配黛瓦,用朱红和藏青线更有韵味!”“玉米丰收的图案,要不要加些金黄的渐变?”当40幅绣品初现雏形,课桌上仿佛铺开了一幅流动的“高平地图”:绣着炎帝农耕故事的扇面、缀着长平之战古战场轮廓的手帕、绣着高平烧豆腐纹样的杯垫……传统技艺在青年的创意中焕发新生,每一针都凝结着对家乡的观察与热爱。

布面上的宣言:代言家乡共赴传承

“这是我第一次完整绣完一幅作品,虽然针脚有点歪,但每一针都在说‘我的家乡很美’。”活动尾声,同学们手持绣品依次上台分享:“我们把家乡的非遗绣在布上,更要绣进青春的担当里。”

6月14日17:00,活动在《高平绣娘谣》的民谣声中落幕。38枚绣针、50种彩线、40幅带着体温的绣品,串起的不仅是一场班级活动,更是青年学子与家乡文化的深度对话。正如活动海报上的标语:“一针一线绣家乡,一思一念传非遗”——当00后用绣花针写下对故土的告白,非遗传承的薪火,正从他们手中悄然传递。

撰稿:孙凌斐

供稿:信息工程学院

摄影:刘钧宇