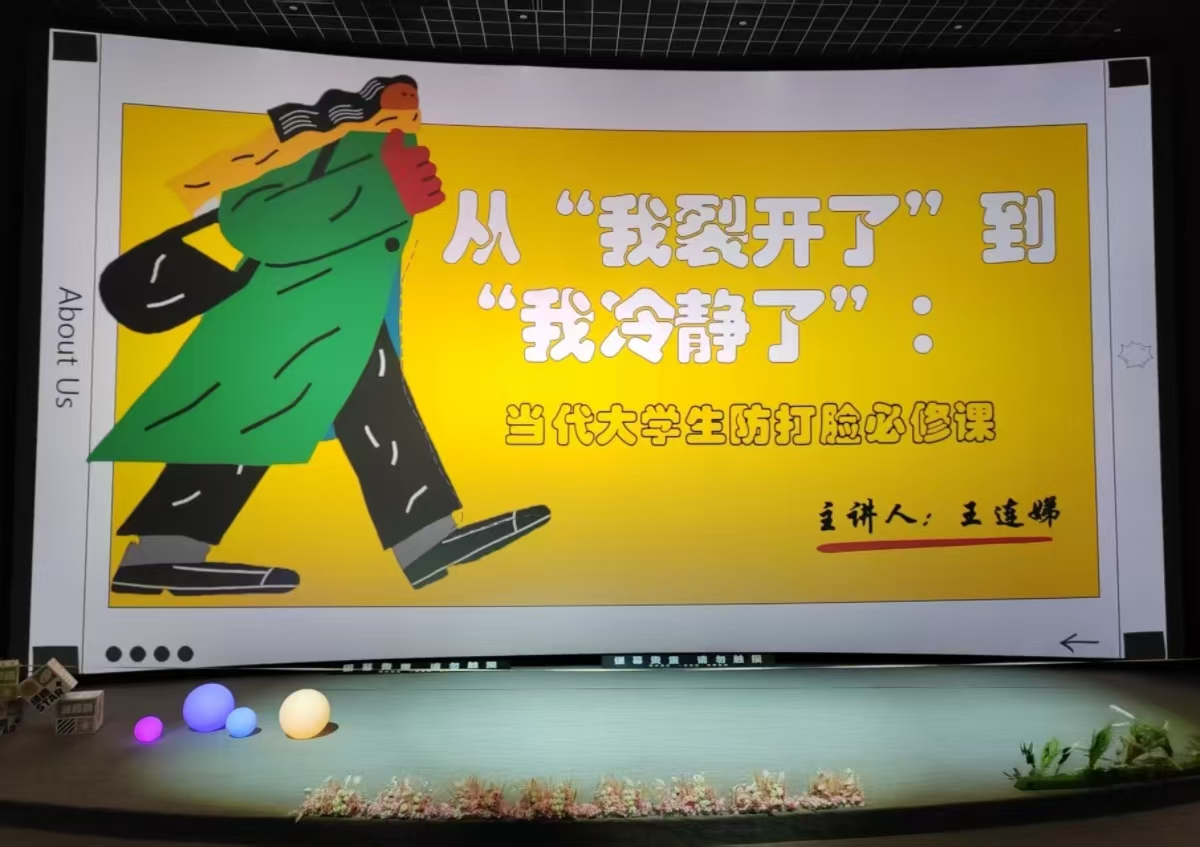

“家人们谁懂啊!食堂桂花饼里有罂粟壳!”“线代考题泄露了,速转!”“学长卷款跑路缅北了!”等等,面对网络信息的狂轰滥炸,当代大学生仿佛自带“打脸体质”,前一秒激情转发,后一秒原地“裂开”。如何从“吃瓜猹”进化成“人间清醒”?4月21日12:00,一场以“从‘我裂开了’到‘我冷静了’:当代大学生防打脸必修课”为主题的辅导员说完满活动正式展开,经济与管理学院2024级辅导员王连娣老师用犀利的吐槽、生动的案例和“互联网黑话”,为同学们们送上了一份“智商保卫战”指南。

谣言与反转:大学生的“打脸日常”

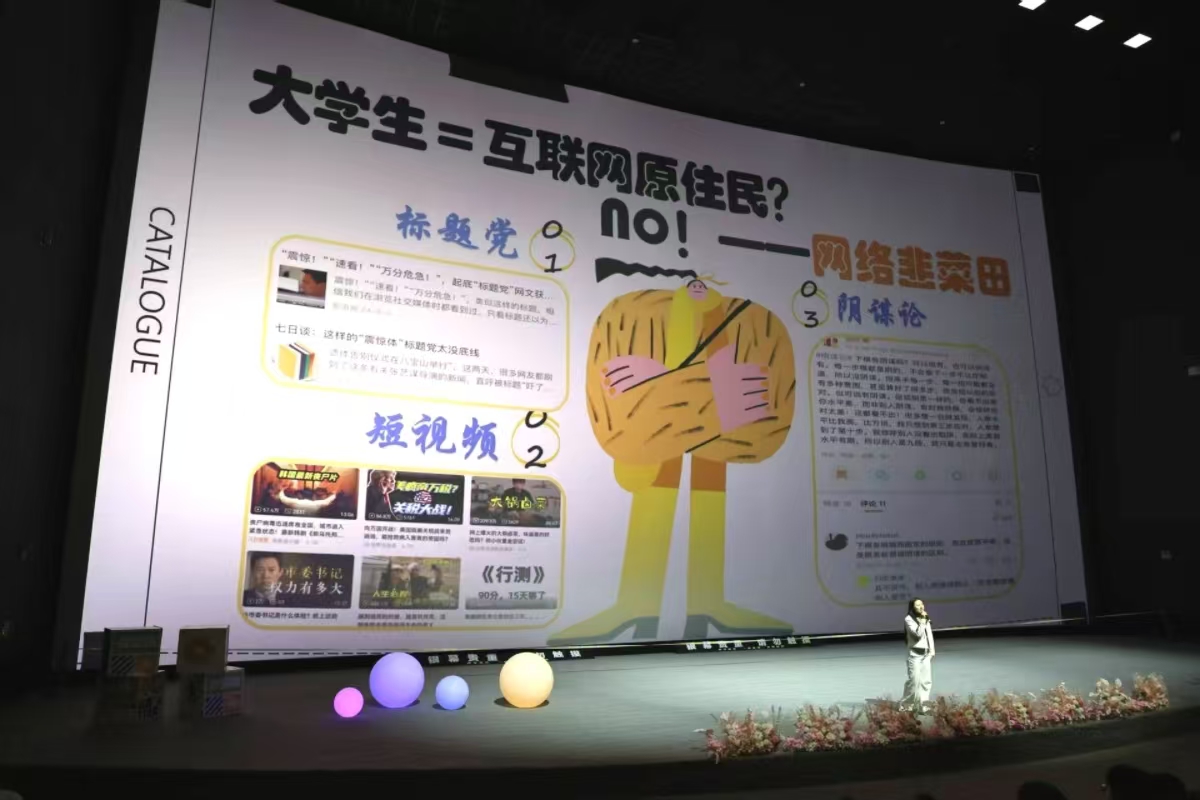

王连娣老师甩出金句:“咱们这届大学生,活脱脱就是互联网的韭菜田!”数据显示:76%的学生刷新闻只看标题,转发速度比食堂大妈打菜手抖还快——毕竟渣男瓜要趁热吃、黑幕瓜得连夜传。当现场互动“能完整看完3000字以上长文报道的举手”时,举起的五个手里还有三个是误举的。

短视频平台承包了当代知识获取的主战场,日均百条视频的洗礼下,标签化思维已成新式社交礼仪。性别大战中61%的同学忙着站队,直到某恋爱脑男生自曝“给女朋友写小作文比毕业论文还认真”时,全场陷入“说好的男生都理性呢”的哲学沉思。

最精彩的当属收藏夹坦白局:前排同学刚骄傲地举起“考研秘籍”收藏夹,听到王老师发布指令“三个月没打开的放下”。瞬间,教室秒变放风筝现场。王老师锐评:“同学们这是把收藏当电子功德箱,转发当赛博修行啊!”“王姐建议同学们每月搞次收藏夹大扫除,进行‘电子断舍离’,删掉积灰半年的八段锦教程。”这场认知体检最终以“下次一定认真看干货”的flag集体倒塌告终。当代年轻人,总是在收藏夹里悄悄许愿,又在信息洪流中反复打脸。

谁在操控大学生的“裂开”瞬间?

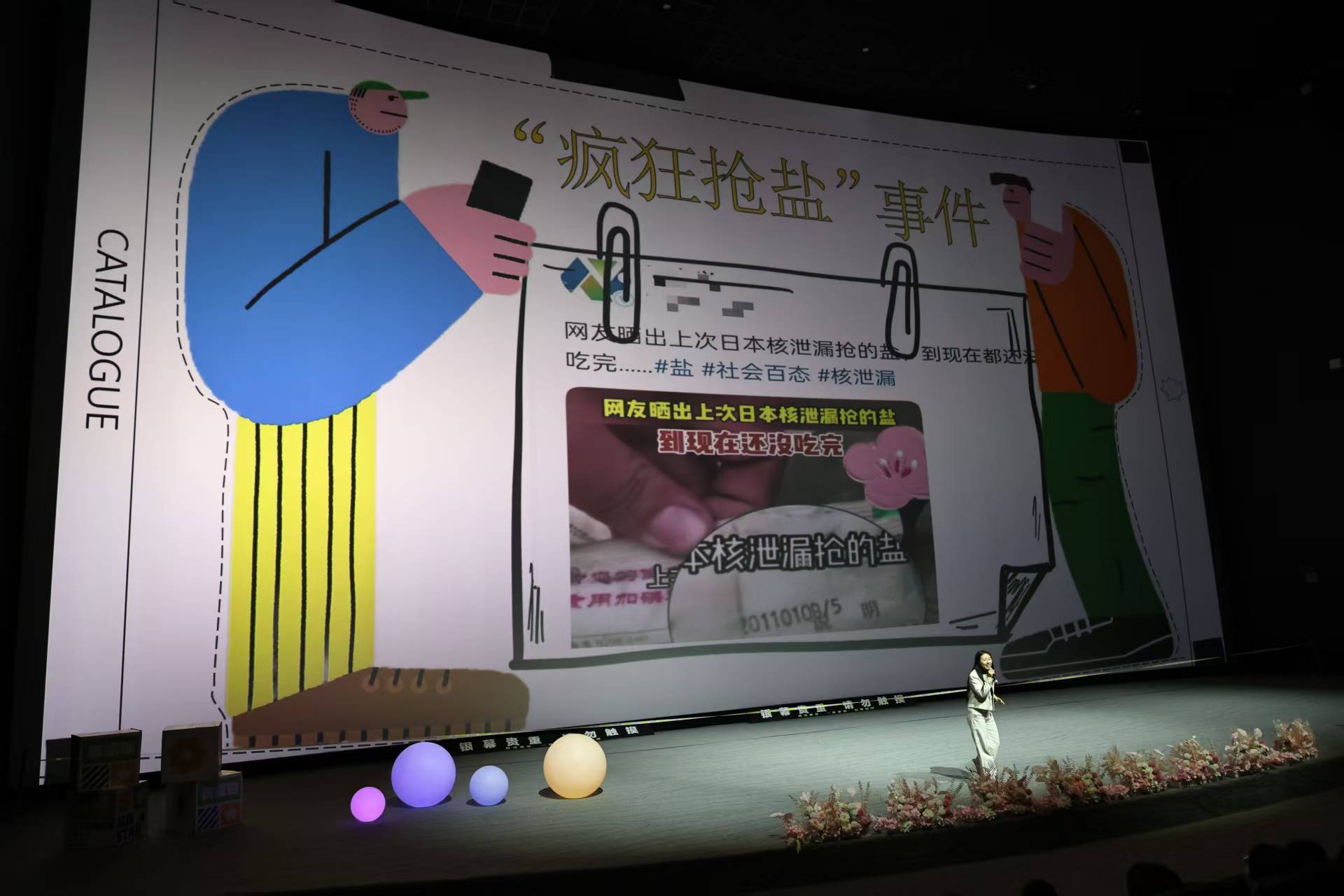

王老师给同学们讲解了当代大学生已经形成的“信息茧房-思维惰性-情绪宣泄”的一种认知危机。接着,一段“信息茧房”的视频引起全场同学的思考:“为什么这样的现象在自己身上体现的如此淋漓尽致?”同学们一起分析了造成以上现象的原因。信息过载与传播特点:互联网时代信息激增,学生难以有效处理海量内容,往往快速浏览后仓促判断。王老师形象比喻:“当大脑如‘泔水桶’混杂‘教务处通知’与‘缅北招聘’时,突现的《助学金到账通知》便引发集体慌乱,这实为当代大学生应对信息洪流的日常挑战。”心理因素:青年群体易受社交圈层与网络情绪裹挟,从众行为显著。紫萱同学犀利指出:“从众心理如同‘网红店排队效应’,面对煽情内容时,理性消退速度远超宿舍Wi-Fi断连,三秒即可蜕变为冲动型‘网络判官’”。自我认知偏差:过于自信或高估自己的能力,忽视了信息的复杂性和自身知识的局限性,凭直觉和经验草率下结论。

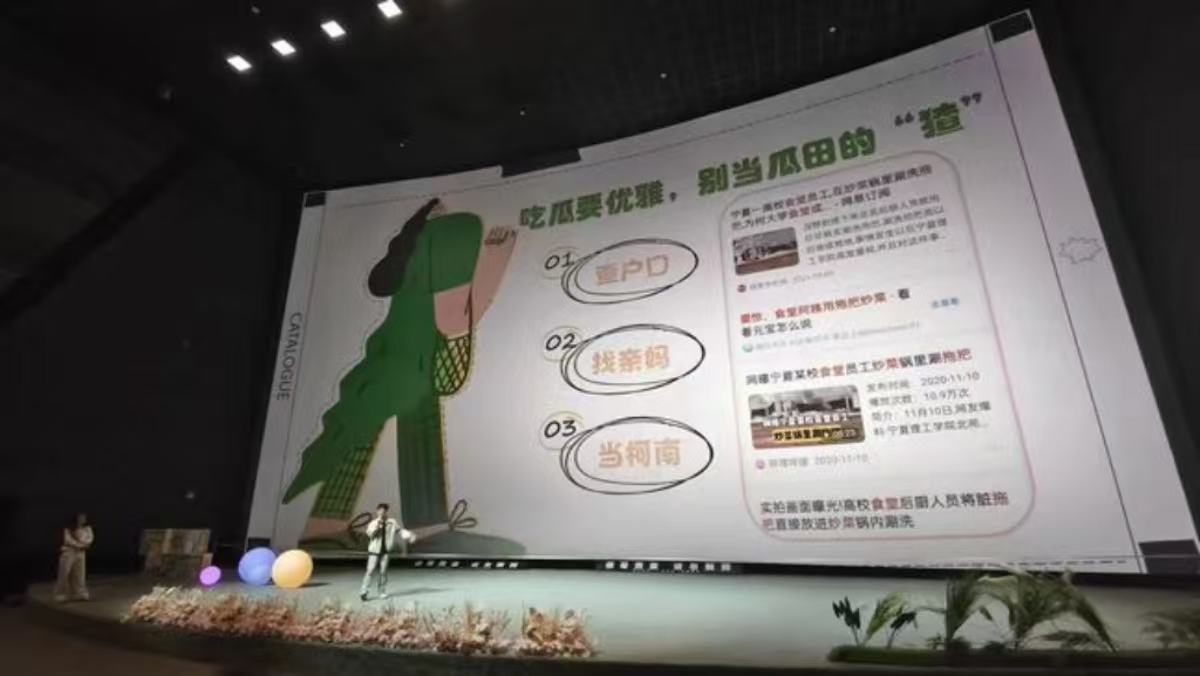

防打脸指南:在谣言洪流中“优雅求生”

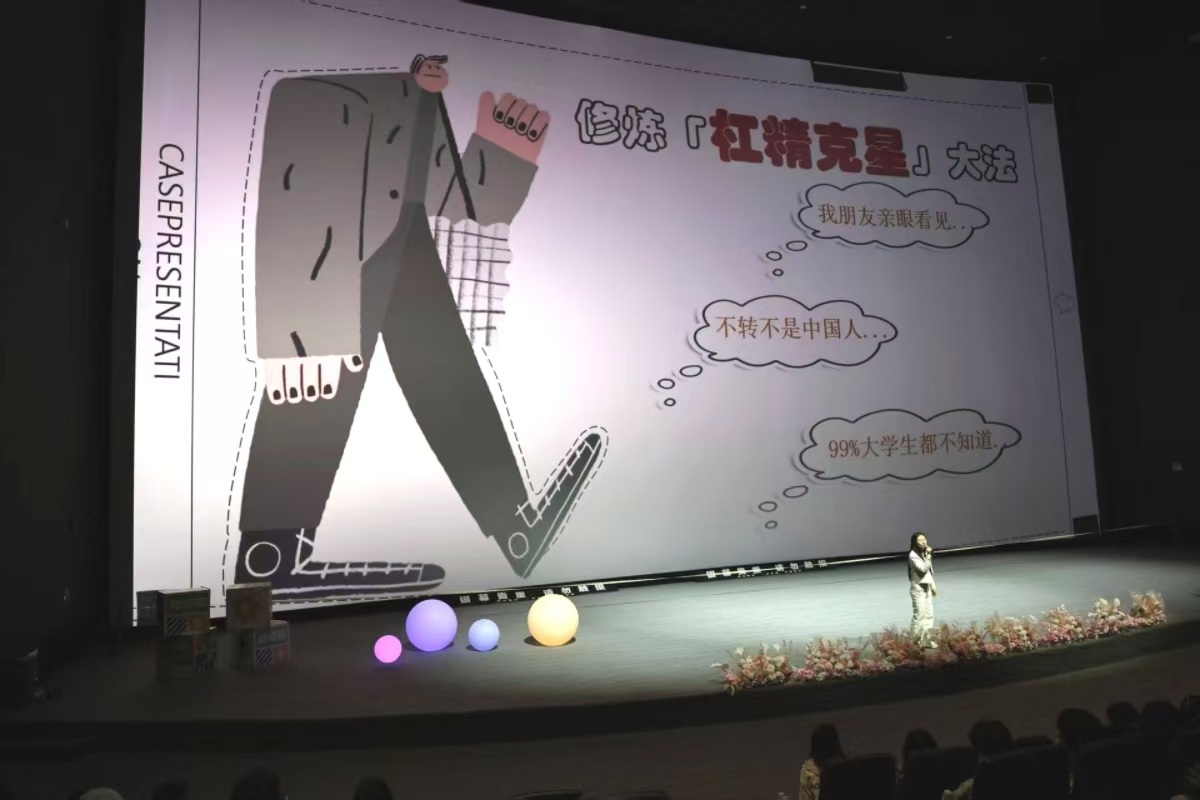

如何避免沦为“网络韭菜”?公开课上,学生代表与王老师联手支招。先当网络树懒,再当键盘侠、给大脑装个“杀毒软件”、修炼“杠精克星”大法等妙招接连甩出。同学们也势必要修炼“防打脸三件套”:国家反诈中心APP(拦截诈骗电话比男朋友靠谱)、《逻辑学导论》(图书馆常年滞销的“冷门神器”)、辅导员24小时热线(紧急情况下的“救命稻草”)。

从“裂开”到“冷静”:一场大学生的心态革命

孔令浩同学说道:“以前看到《辅导员紧急通知》就手抖转发,现在学会三步验真:查发件人、翻聊天记录、截屏问班长。”在这个谣言比外卖来得还快的时代,同学们或许偶尔仍会“翻车”,但至少学会了在按下转发键前深吸一口气。毕竟,与其事后用脚趾抠出三室一厅,不如先当一只“优雅吃瓜”的猹。王老师最后送给学生几句锦囊妙计:“你的大脑不是垃圾信息回收站,愿同学们‘左手握理性,右手持善良,让谣言见光死,让真相永流传’相信终有一天你会成为家族群里的‘人间清醒’,朋友圈里的‘谣言绝缘体’,吃瓜一线的‘瓜田李下’。以后希望多听到同学们说:我明白了!我冷静了!我搞懂了!而不再是:王姐,我裂开了!”

(撰稿:王连娣 供稿:经济与管理学院 摄影:经济与管理学院)