4月2日12:00,食品与环境学院刘悦老师以“活人感”为核心,在上河207为学生带来了一场关于真实与生命力的深刻探讨。你是否厌倦了千篇一律的完美人设?是否渴望看到真实鲜活的灵魂?欢迎走进‘活人感’的世界——这里没有滤镜,只有生命力。我们本就明媚张扬,在鲜花和爱里长大,我会好好品尝幸福的滋味,慢慢翻阅生活的彩页,在无数个寒冬里肆意生长,新的剧本以爱自己为主线,做自己不再去寻求认可。本次活动不仅剖析了网络热词背后的社会心理,更通过生动的案例和实用的方法论,呼吁人们在数字化时代重拾“活人感”,活出鲜活人生。

定义“活人感”:泥泞中的蓬勃生机

刘悦老师指出,“活人感”并非简单的网络标签,而是一种拒绝滤镜、拥抱生命力的状态。在社交媒体高度程式化的今天,人们被“精装人设”和“机械回应”裹挟,而“活人感”的稀缺恰恰折射出当代人对于真实自我的深层渴求。

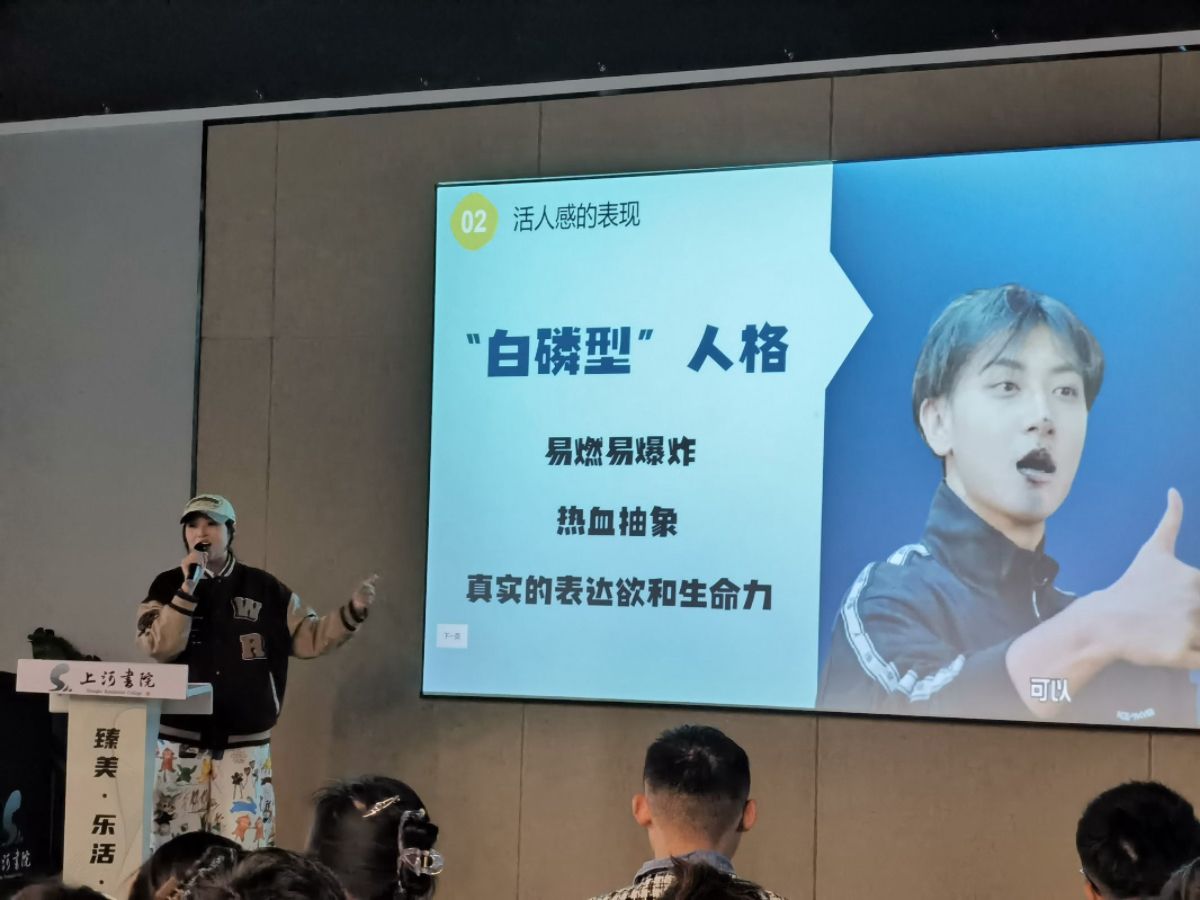

刘悦老师以综艺《种地吧》中的“十个勤天”为例,诠释了“活人感”的具象表达:零下十几度徒手通沟渠的青年、用理工脑死磕滴灌系统的赵一博、摔进泥坑仍哼歌播种的王一珩……“他们的鲜活感,是汗珠砸进土地的回响,是撕开‘完美人设’后依然敢袒露笨拙与热忱的勇气。”她强调,“活人感”不仅在于外在活力,更在于接纳脆弱、展示真实的勇气,正如74岁的刘晓庆以“野生大女主”姿态打破年龄规训,黄子韬用“中二直播”解构偶像包袱。

时代困境:为何“活人感”日渐稀缺?

在分析“活人感”稀缺的根源时,刘悦老师结合社会现实指出两点:

1.现代生活的异化:高压工作与内卷态势抑制了人们对多样可能性的探索;

2.信息爆炸的桎梏:外界标准通过算法和舆论渗透,逐渐取代了个体的真实表达。

她引用观众评论“视频爆火不是长得漂亮,而是转场那瞬间的元气与生命力”,进一步说明“活人感”的本质在于打破程式化,回归人性本真。

行动指南:在微小日常中重拾生命力

针对如何找回“活人感”,刘悦老师提出了四条实践路径:

1.内观与记录:通过“思想流日记”捕捉真实感受,拒绝用外部标准限定自我;

2.多面性展示:允许脆弱与坚强共存,如“朋友圈感想”记录成长轨迹;

3.独立思考:建立知识体系与方法论,形成解读复杂世界的“抓手”;

4.文化浸润:从经典中汲取精神力量,在创新中延续文化生命力。

她特别强调,教育者应成为“活人感”的示范者,通过亦师亦友的互动,帮助学生构建真实而丰盈的人格。

尾声:让生命力成为时代的回响

“真实的人,走到哪儿都自带生气。”刘悦老师以这句铿锵有力的呼吁结束演讲,并寄语听众:“在有限的人生里,愿我们都能活成泥泞中仍高喊‘麦子!牛!’的野性灵魂。”现场掌声雷动,不少学生表示,这场活动让我们重新思考如何在数字化洪流中保持“人”的温度与棱角。

(撰稿:刘 璐 供稿:食品与环境学院 摄影:张佳书)