在“‘英语+’遇见美丽中国”中华文脉传承团的实践版图中,传承团带着对文化的敬畏与热忱,踏上山西省襄汾县的陶寺遗址博物馆与丁村遗址——这片承载着华夏文明基因的土地,以“英语+”的独特视角解码历史,让古老遗址在跨文化的对话中焕发新的生机。

感知“最早中国”的文明温度

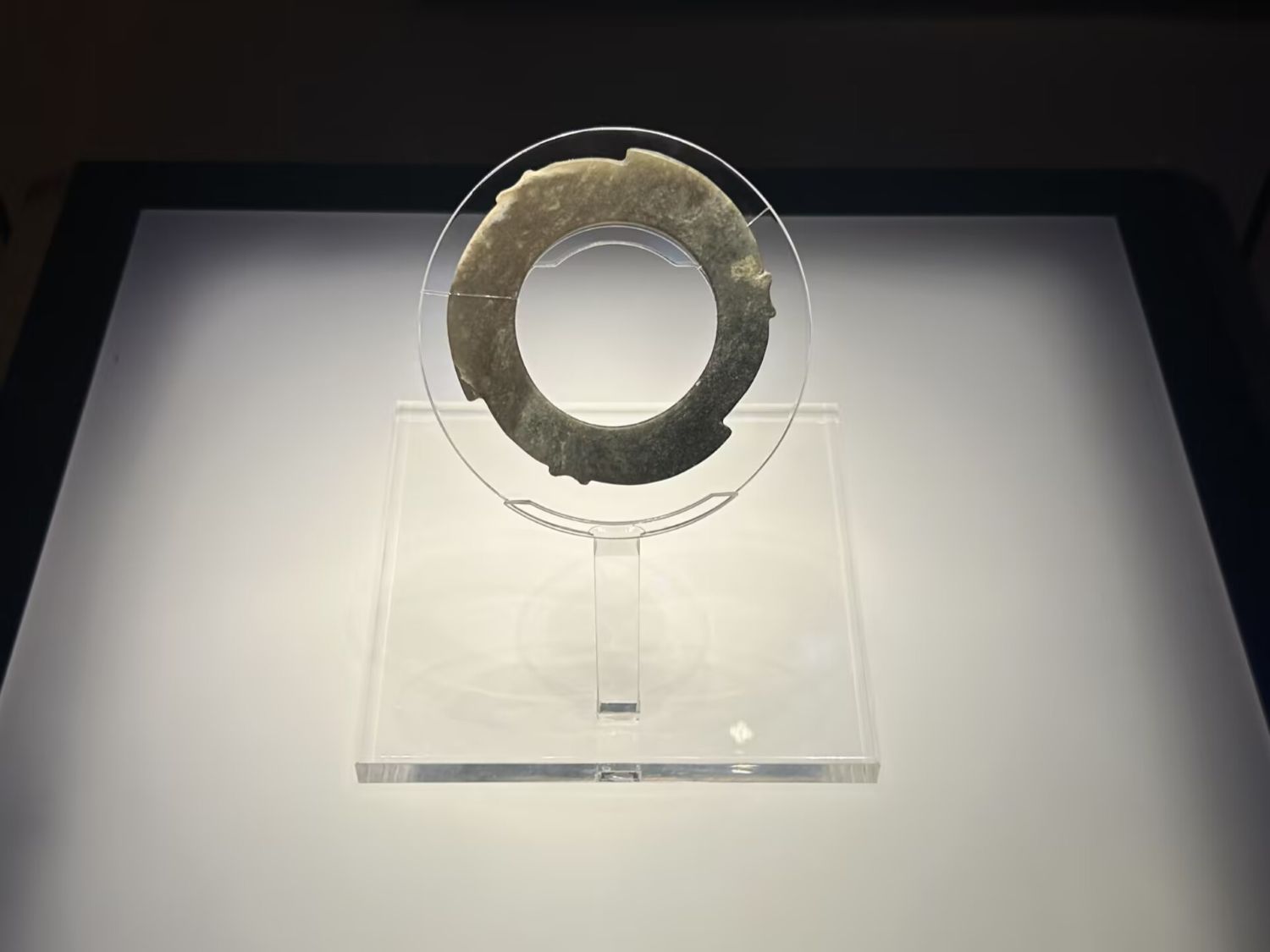

传承团成员们俯身观察陶器表面的绳纹与篮纹,从纹理的疏密变化中解读先民们的审美意趣与制陶技艺的演进;

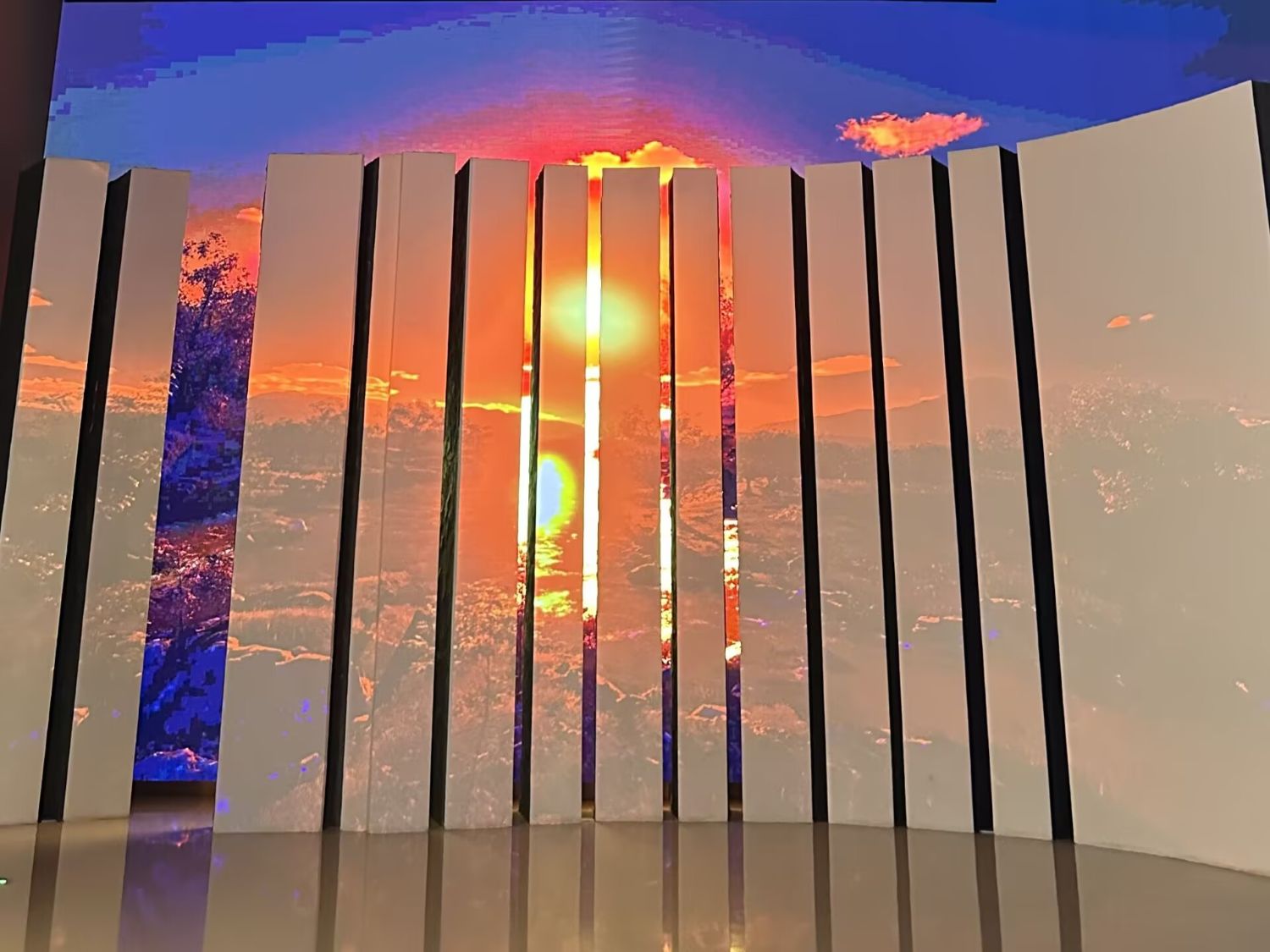

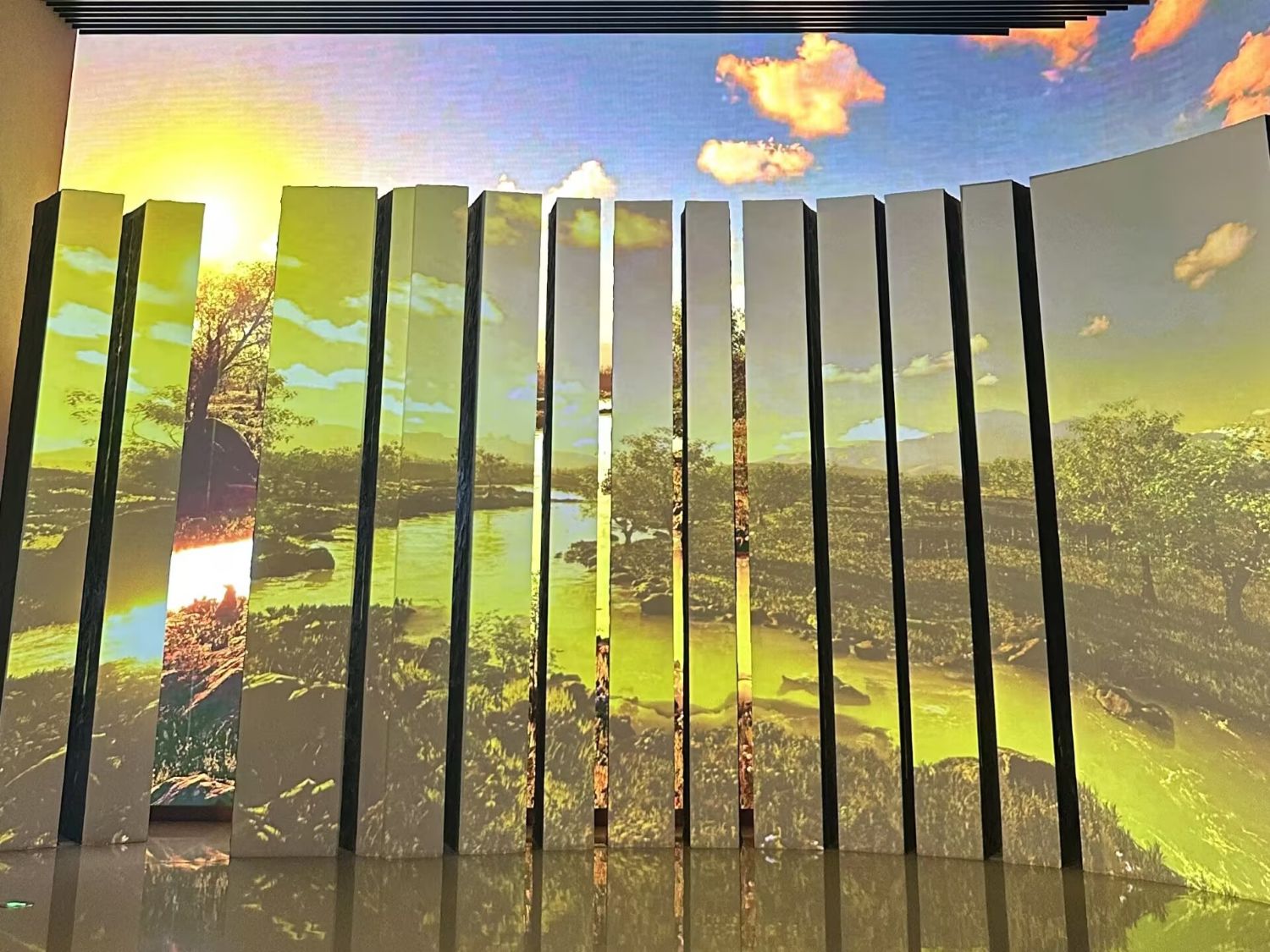

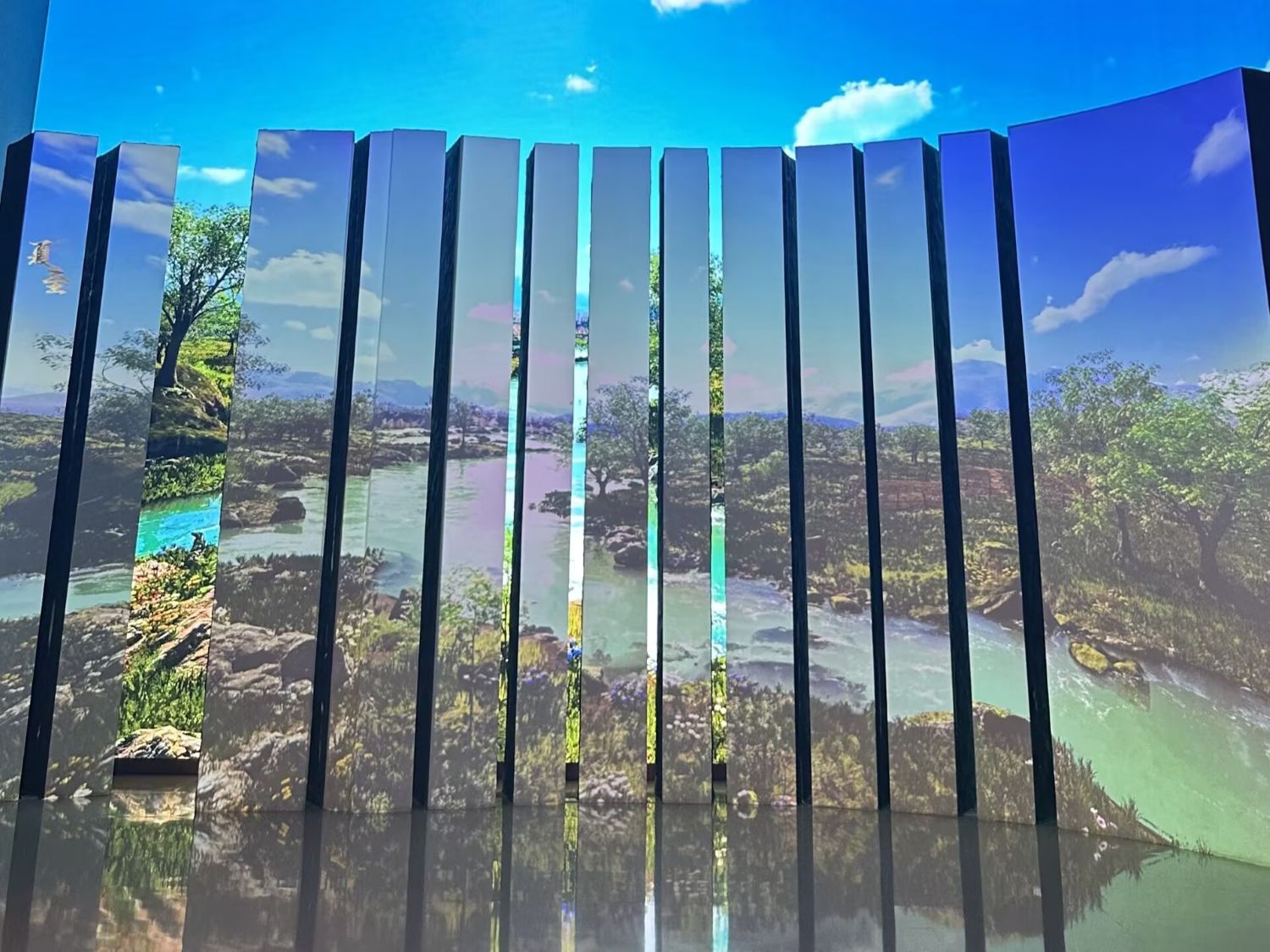

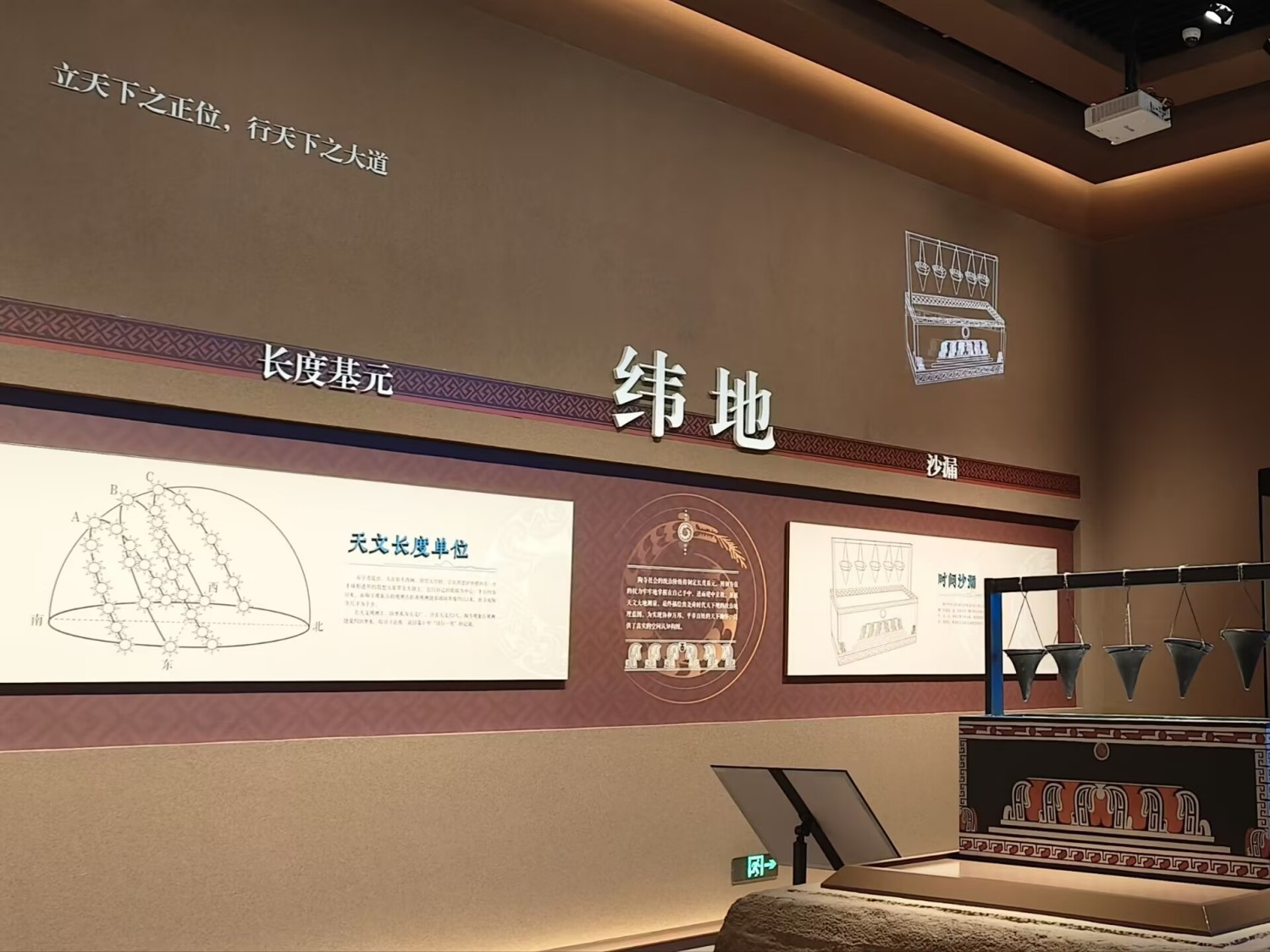

站在古观象台的复原模型前,对照节气表推演古人如何通过日月星辰的运行规律制定历法,惊叹于远古先民将自然规律转化为生存智慧的创造力;

在墓葬区的陈列展柜前,分析不同墓葬中随葬品的数量与规格差异,探寻早期社会阶层分化的轨迹。

甚至尝试从陶器上那些类似文字的刻画符号里,捕捉文明演进中“文字萌芽”的蛛丝马迹。

每一次探究都像在与远古先民对话,让他们触摸到“最早中国”文明肌理中最鲜活的部分,也愈发深刻地理解这片土地为何被称作“华夏文明的重要源头之一”。

触摸“人类初心”的历史印记

如果说陶寺是“文明曙光”,丁村遗址则是“人类初心”的记录者,它不仅为中国北方旧石器时代文化研究提供了关键实证,更见证了我们的祖先在与自然的博弈中,用智慧与坚韧开辟生存之路的历程。

而遗址旁的丁村堡,古老的街巷、传统的民居与遗址形成奇妙的时空叠印,村里流传的手工技艺与生活习俗,恰似远古文明在当代的淡淡回响,让“人类生存与发展”的故事有了跨越时空的延续。

村里传承百年的“狗妮土布”技艺,更是将这份“初心”从远古延续至今——指尖划过土布粗糙的纹理,能摸到棉线在木织机上穿梭的韵律,那经纬交织的图案里,藏着与旧石器时代“以物为用”一脉相承的生活哲学。

读懂“人类轨迹”的时代深意

“传承文脉,既要扎根本土,也要放眼世界。”从陶寺到丁村,传承团始终循着一条主线:读懂“人”的故事——了解陶寺先民对文明的构建,探寻丁村古人对生存的坚守。

作为青年大学生的我们不应只做历史的旁观者,而要以真诚的语言、共情的视角让历史“活”起来,让那些刻在陶片上的纹路、留在石器上的凿痕,既成为扎根文化沃土的养分,也化作照亮未来的光。

撰稿:李 颖 栗卓卓

供稿:商务英语学院

摄影:商务英语学院